(*) Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana

Cuando se imponen las políticas coloniales del mercado y de los organismos de crédito internacional las personas pasamos a ser un número de la contabilidad de los burócratas. Esas minorías ejercen el poder en beneficio de sus propios intereses, los especuladores y las multinacionales violentando y cercenando derechos humanos fundamentales.

En esa misma dirección se proyecta el presupuesto nacional y el provincial. Conceptualmente el presupuesto es la estimación financiera en proyección para el ejercicio del año siguiente donde quedan plasmadas las políticas a implementar y los gastos. En resumen, se proyectan los ingresos y los egresos. Este presupuesto 2025 tiene una premisa de ajuste del “déficit cero”. Lo que plantean que todos los ejercicios del sector público tienen que tener un equilibrio financiero o superavitario, es la regla del “déficit cero”. La regla fiscal es, así, ante todo un instrumento de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo. Si un presupuesto consistiera en una justa planificación seria de ingresos y egresos; el Congreso no debería permitirle al Poder Ejecutivo que vaya corrigiendo los números como le resulte más cómodo. Discrecionalidad y delegación de facultades, en resumidas cuentas.

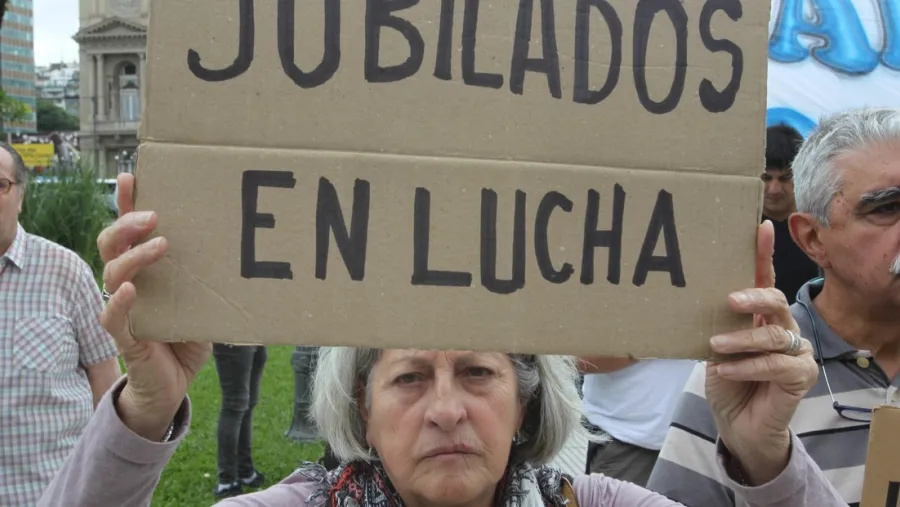

En lo que se refiere a lo previsional, el presupuesto nacional aumenta la partida destinada a jubilaciones en un 3,2% respecto a 2024, pero 10,1% debajo de 2023.

El programa “Complemento a las prestaciones previsionales”, en el que se impactan los bonos para la mínima, prácticamente desaparece (-99,9%). ¿Eliminan el bono en 2025? En septiembre, el bono de $70.000 representa 23% del haber percibido ($304.500).

Se desploman las pensiones no contributivas por invalidez laboral: 40,2% debajo de 2024 y 51,6% menos que 2023. Esto también hace suponer que se reduce el bono ya que la movilidad de las pensiones está atada a la de las jubilaciones, por ende, no podría reducirse tanto más que las propias jubilaciones.

La recaudación fiscal actualmente, al mes de agosto como último dato disponible, sufre un importante impacto negativo, tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales. Resulta relevante indagar en el peso relativo de estas transferencias sobre el total de los recursos provinciales. Los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios (principalmente, Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) y recursos tributarios de origen nacional, principalmente por transferencias de coparticipación. En lo que respecta a las transferencias tributarias de origen nacional, éstas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 56,6% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 70,3% del total. Para las provincias representan un alto nivel de dependencia de los recursos tributarios de origen nacional, principalmente por recursos coparticipables. Entre Ríos recibe el 60% (Coparticipación Federal Impuestos CFI) y el 13% (Recursos Origen Nacional RON).

Con este nivel de dependencia del gobierno central (73% de los recursos) en Entre Ríos es necesario volver a insistir con la discusión de recuperar la autonomía y autarquía provincial. Por ahora no se avizora cambio de rumbo; más bien profundización de caminos ya andados y fracasados.

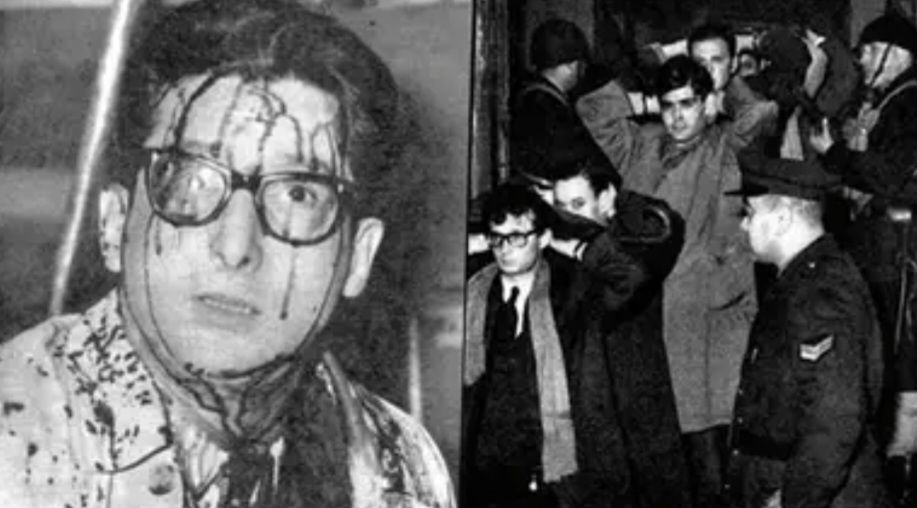

Con estos presupuestos de ajustes permanentes la calidad de vida de jubilados y pensionados se deteriora cada vez más, violentando sus derechos básicos fundamentales. En esa lógica hegemónica se diluyen las historias de vida laboral de trabajadores y trabajadoras, los esfuerzos, la dedicación, las relaciones sociales y todo lo que implica afección de la subjetividad de personas que han ofrecido su fuerza laboral por décadas. No podemos olvidar que las conquistas de derechos no han sido gratuitas, de las patronales estatales y/o privadas, sino que son parte de duras negociaciones obreras, y que en otros muchos casos se consiguieron con sacrificios solidarios enormes, con luchas callejeras, persecuciones, cárceles, cesantías…

Para nuestra resiliencia es necesaria una pedagogía de la memoria y la resistencia, una didáctica de los vulnerados que explique las historias de lucha e implique horizontes comunitarios para las grandes mayorías, y que se enmarquen en una praxis concreta que active, involucre, movilice y transforme.

(*) Colectivo de docentes, nucleado en la Agrupación Multicolor de AGMER