Por Fernando Ruiz (*)

Origen constitucional del secreto de fuentes

La cuna constitucional del secreto de fuentes periodísticas fue Jujuy. Aquella convención constituyente de 1986, presidida por Héctor Tizón –uno de los grandes escritores argentinos–, fue la primera en dar esa garantía hoy imprescindible para los periodistas. Apenas recuperada la democracia, la capacidad de la sociedad de incidir sobre los convencionales se limitaba a algunos pocos actores privados e institucionales. Por eso, fue significativo que los únicos invitados especiales a la sesión inaugural fueron el editor del diario Pregón, Annuar Jorge, y el obispo local. Jorge era un activo integrante de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), desde los inicios de la organización. Quizás fue la propuesta de esos editores locales, apoyados por organizaciones empresariales y profesionales, la que logró que esa constitución diga en su artículo 31: “Se garantiza a los periodistas el acceso directo a las fuentes oficiales de información y el derecho al secreto profesional”.

Al año siguiente, 1987, esa garantía se incorporó a la Constitución de Córdoba, con una redacción parecida, en su artículo 51: “La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico”.

Cuatro años después, en 1991, se insertó en el artículo 46 de la Constitución de Tierra del Fuego, con una redacción idéntica a la cordobesa.

En marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó la Declaración de Chapultepec, cuyo artículo 3 dice: “No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. Con este instrumento, los editores de América reforzaron su diálogo con los poderes públicos en cada país para que los marcos legales lo incluyeran.

Cuando en 1994 el Pacto de Olivos puso en marcha la reforma de la Constitución Nacional, no estaba previsto ningún cambio en las normas relativas a la prensa, dado que se consideraba que con los artículos 14 y 32 ya se tenía la protección necesaria. Pero, cuando los representantes de ADEPA empezaron a caminar los pasillos y conversar con los constituyentes de las distintas comisiones, percibieron que era posible que ese acuerdo previo no se respetara, pues había cierto “aire refundacional” –que es la tentación de toda convención constituyente– y eso podía generar normas que sí interfirieran con la “libertad institucional y estratégica” que representaba la libertad de prensa, como la definía el constitucionalista histórico de ADEPA, Gregorio Badeni.

Para los editores de diarios, cualquier innovación podría esconder alguna intromisión riesgosa. Además, los dos actores centrales del acuerdo constituyente eran Raúl Alfonsín y Carlos Menem, con quienes –en sus respectivos gobiernos– varios editores habían tenido o tenían relaciones tormentosas. Temían que la impugnación que gran parte de la prensa gráfica realizó a las razones políticas que originaron la reforma (la reelección presidencial) podría ser respondida con algún tipo de represalia legal desde la constituyente. En especial, funcionarios del gobierno de Menem, en su ‘guerra contra la prensa’ frente a las crecientes investigaciones periodísticas, habían sugerido –en otros contextos– aumentar la pena para los delitos de calumnias e injurias y promover el derecho a réplica.

El actual presidente de ADEPA y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones en Grupo Clarín, Martín Etchevers, que en 1994 iniciaba su carrera en el área corporativa, recordó hace unos años que “en las puertas de la Convención se multiplicaban ideas y proyectos –nosotros contamos al menos veinte, incluyendo algunos muy polémicos, como el de la información veraz…”. Por su parte, el derecho a réplica se expandía en América Latina y el Pacto de San José Costa Rica (1969) incluía en su artículo 14 el Derecho de Rectificación o Respuesta. En Argentina ya estaba en las constituciones de Chubut, Formosa, La Pampa, Salta, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y Río Negro. Finalmente, la posibilidad de que el derecho a réplica ingresara a través de los tratados internacionales se moderó cuando la Constituyente votó el artículo 75, inciso 22, donde se precisó que los tratados “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

También existía temor en ADEPA por “institutos desconocidos”, como el hábeas data, que “amenazaba con abrir la puerta al secuestro de material periodístico” y que se abría paso en algunas de las nuevas constituciones provinciales.

Nace la cuarta garantía

En Santa Fe y Paraná, los enviados especiales de los diarios “también actuaban como alertas” y entre todos detectaron dos decenas de proyectos que, a pesar de que no reformaban la parte dogmática de la Constitución, afectaban directa o indirectamente la libertad de prensa.

Pero en la historia, los derechos y garantías pueden nacer por una caprichosa y aleatoria convergencia de conflictos, ideales, intereses, negociaciones y temores. Una mera pretensión se convierte en un derecho de rango constitucional a partir de un proceso histórico donde los sujetos colectivos e individuales conforman una contingente coalición promotora eficaz.

Eso pasó con las once palabras del convencional Antonio María Hernández, que finalmente quedaron anidadas al final del tercer párrafo artículo 43: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. De esa forma, se constituyó como una “cuarta garantía” junto al amparo, el hábeas corpus y el hábeas data.

En una entrevista que le hizo el periodista especializado Adrián Ventura para su tesis doctoral, Badeni dijo que no se pretendía darle rango constitucional al secreto de las fuentes periodísticas, pero hubo cierta alarma porque con el recién incorporado derecho de hábeas data al artículo 43 se podría promover la acción contra el material periodístico. En ese momento, cuenta Badeni, “con motivo de la constitucionalización de la acción de hábeas data, se advertía cierta cuota de imprevisión en algunos de los constituyentes –y de malicia en otros– al establecer un mecanismo que podría ser ejercido contra los bancos de datos periodísticos descubriendo las fuentes obrantes en ellos”. El equipo de ADEPA, cuyo asesor legal era Badeni, tomó contacto con los constituyentes radicales Antonio María Hernández y Humberto Quiroga Lavié. Badeni expresó que especialmente Hernández comprendió esa preocupación y rápidamente lo resolvió. Ventura también entrevistó a Hernández, quien dijo que ADEPA “hacía un planteo que era enteramente entendible”.

Hacía mucho tiempo que Antonio María Hernández había imaginado esa garantía. Había sido constituyente provincial en 1987, donde se había incorporado el secreto de fuentes por una propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Y en 1992 había presentado, siendo diputado nacional por su provincia, junto con otros legisladores, un proyecto de ley sobre el secreto de las fuentes.

Además, en la propia Constituyente nacional ya estaba navegando la posibilidad de incorporar esa garantía de la libertad de prensa, dado que el bloque del Frente Grande había propuesto que se agregue como una atribución del Congreso (artículo 75), con el siguiente inciso: “Asegurar que ningún periodista podrá ser coaccionado por autoridad alguna para que quiebre la reserva de la fuente informativa, ni colocar dicha reserva bajo sanción con cualquier pretexto”. Ese sector político estaba en la oposición al gobierno menemista y una de las señas de su identidad opositora era la defensa de la prensa independiente.

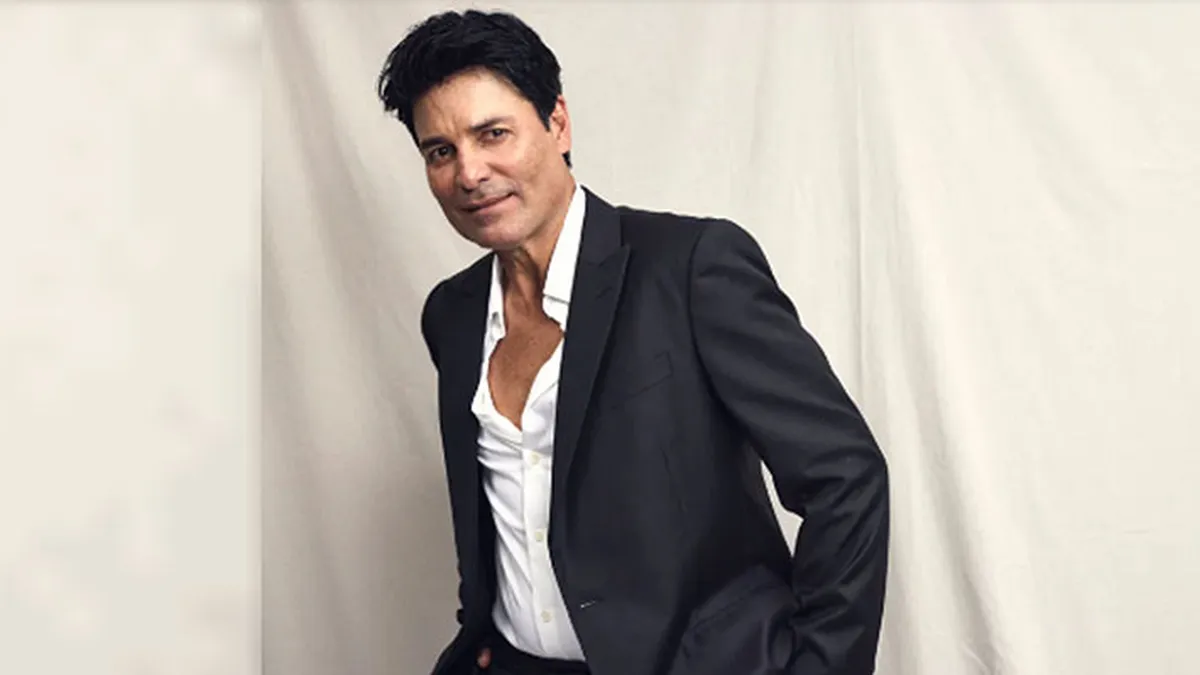

En la Comisión de Redacción, Hernández propuso su texto el 28 de julio y fue recibiendo el apoyo de los convencionales Alberto García Lema, Elisa Carrió, Humberto Quiroga Lavié, Guillermo Estévez Boero (que lo había expresado incluso en la campaña electoral previa), Rodolfo Díaz, Eduardo Barcesat, Juan Carlos Maqueda y Carlos Corach. Fue una garantía que recolectó un apoyo transversal. El convencional César Arias expresó una disidencia, mientras que la convencional Adelina Dalessio de Viola coincidía con la garantía, pero proponía insertarla en otro artículo.

El 12 de agosto fue presentada, ya sin discusión, en la sesión plenaria de la Convención. Cuando Hernández explicó en siete minutos la incorporación del secreto de fuentes periodísticas al “concepto de libertad de prensa” se produjo uno de los hechos más importantes para el periodismo profesional contemporáneo. Para fundamentar esta “nueva institución”, citó a Gregorio Badeni, al Tribunal Constitucional alemán, al juez Hugo Lafayette Black, al jurista Fidel Isaac Lazo, a los pensadores Jean Francois Revel, Henri Bergson y Karl Popper, al político francés Roland Dumas, a la legislación de Renania del Norte y a la ley de prensa de Suecia, al artículo 51 de la Constitución de Córdoba, y a los proyectos presentados sobre secreto de las fuentes por senadores y diputados nacionales en el país.

Finalmente, el 16 de agosto, resultó aprobada. En palabras de Etchevers, se encontró una “solución superadora”. En un discurso en 2019, el directivo de ADEPA expresó: “Bueno es reconocerlo: ambas cuestiones, el hábeas data y el secreto periodístico se revelan, 25 años después, como avances jurídicos premonitorios: hoy la privacidad y la propiedad de los datos cobran enorme relevancia de la mano del uso que las plataformas tecnológicas hacen de los mismos, al punto de llegar a influir en procesos electorales. Hoy, el secreto de los periodistas se erige en un límite claro frente a quienes pretenden desacreditar las denuncias por corrupción o confundir a periodistas con delincuentes”. Hasta entonces, recordó Rodríguez Villafañe, había “una tremenda ebullición en el tema y (...) una particular inseguridad jurídica” para los periodistas, e incluso “se llegó a sancionar penalmente al periodista con detención, por no haber brindado la información guardaba bajo sigilo sobre la que se le preguntó”.

Esto recuerda una cita atribuida a dos juristas alemanes del siglo XIX, citada por el jurista Fernando Toller: “la ley puede ser más razonable que el legislador”. ADEPA se acercó con temor confesado a la “febril creatividad” de una Convención Constituyente y finalmente fue un actor decisivo en consolidar, no solo una preservación de las garantías históricas, sino un fortalecimiento de la protección constitucional del periodismo. Ya no fueron solo los artículos 14 y 32 los que defendían expresamente a los periodistas, sino que también se sumó el nuevo artículo 43. Y este fue un avance que no defendió especialmente a las empresas periodísticas, sino, en primer lugar, a los periodistas profesionales. De hecho, las organizaciones sindicales de los periodistas también coincidían en reclamar el secreto profesional. La UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) había propuesto en la Convención Constituyente un artículo en el que se insertaban juntos “el secreto profesional de los periodistas” y “el ejercicio de la cláusula de conciencia”. Describió Rodolfo Veljanovich, “En la Argentina ha sido un reclamo unánime tanto de los trabajadores de prensa, como de las empresas periodísticas el amparo del secreto profesional”.

Un periodismo fortalecido

La protección del secreto cumple el rol de preservar el interés público en muchas profesiones, entre otras, abogados, médicos, farmacéuticos, personal de entidades financieras, bioquímicos, odontólogos, escribanos, psicólogos, contadores o trabajadores sociales. Pero ninguna de esas profesiones tiene una protección constitucional específica como tiene el periodismo.

El constitucionalista Manuel García Mansilla expresó que “nuestro sistema constitucional protege a la libertad de prensa aún de forma más fuerte que en los Estados Unidos”.

El reconocido jurista Miguel Ángel Rodríguez Villafañe lo definió así: “el objetivo del sigilo no es otro que el de ayudar a dar a luz informaciones que, de otra manera, quedarían en la sombra, en esa opacidad que opera como censura”. En 2008, el actual ministro de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, escribió que “el secreto de fuentes es una garantía para el ejercicio de la profesión periodística”. Y esas palabras resuenan cada vez que un periodista, cuando declara en sede judicial, recuerda esa garantía. En especial, han sido beneficiados los principales periodistas de investigación del país que han invocado decenas de veces ese artículo cada vez que son citados por alguna autoridad pública.

En la Constitución se menciona la palabra ‘secreto’ únicamente dos veces. Es una palabra fuerte para una república que en su esencia tiene la luz y no la opacidad. Son los regímenes autoritarios los que se organizan en base al secreto. La Constitución, sin embargo, preserva el secreto del voto y el secreto de las fuentes periodísticas.

Uno podría pensar que hay un hilo de oro republicano que une ambos artículos. Los votantes y los periodistas aparecen unidos en un mismo acto democrático, el voto, que transmite la energía a todas las instituciones. Por eso, tanto el desprecio por el secreto de las fuentes periodísticas como por el voto secreto, resultan actitudes que afectan la ingeniería institucional y la protección de los derechos.

También existe un hilo de oro entre el secreto de las fuentes y el periodismo profesional de interés público.

Los derechos no son para banalizarlos, sino para cumplirlos, por lo tanto esta garantía se creó para proteger al periodismo profesional de interés público y, por extensión, a las personas que conocen información muy relevante que es necesario que la sociedad conozca. “No se trata de un fuero para que el periodista deambule por la vida recopilando versiones de las que no aportará sustento”, dice el investigador mexicano Raúl Trejo Delarbre. En el mismo sentido, en los Veinte Principios Permanentes del Periodismo, emitidos en el 2023 por la Academia Nacional de Periodismo, se dice en su punto 9: “El secreto profesional está protegido por el artículo 43 de la Constitución, no como un privilegio personal sino por su función en beneficio del derecho de la ciudadanía a ser informada de manera fidedigna, especialmente cuando se trata de información que los poderes intentan ocultar”. También el secreto de las fuentes está incluido en el Código de Ética de FOPEA, actualizado en 2022, en su artículo 9.

Gran parte de las más importantes investigaciones periodísticas que se han publicado desde la recuperación democrática han sido en base a fuentes off the record, que le dan una información al periodista y luego este –pacientemente– va corroborando. De otra forma, es posible que esa información de alto interés público no llegue a la ciudadanía. Así, con sus propios métodos de investigación, los periodistas van construyendo un castillo de indicios que va configurando el abuso público que se va a revelar. Por eso, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión consideran al secreto de fuentes como un poderoso escudo y, tanto en la discusión pública, como en la jurisprudencia, es constante la mención a ese artículo. Esto hace que forme parte no solo del derecho vigente, sino también del derecho viviente, como diría Luigi Ferrajoli.

Algunos de los casos más relevantes desde entonces fueron los siguientes:

En mayo de 1995, el programa periodístico de televisión Edición Plus entrevistó al prófugo Enrique Gorriarán Merlo, jefe principal del atentado terrorista de La Tablada. El juez federal de Morón les pidió a dos periodistas la revelación de sus fuentes e incluso que acompañaran a policías federales para reconocer cómo fue que llegaron a reunirse con el jefe guerrillero para entrevistarlo. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó esos procedimientos.

En 1997, La Voz del Interior publicó una investigación sobre el comercio de drogas en cárceles cordobesas, y un juez pidió que se revelase el nombre del periodista y las fuentes utilizadas. El director del medio se negó y asumió toda la responsabilidad. Años después, también en Córdoba, en la localidad de La Carlota, la periodista radial Mara Aurelia Audicio fue citada como testigo por la fiscal e interrogada con preguntas “proyectadas a procurar la fuente de información de la periodista y aspectos de su labor profesional”, tal como dijo en un acuerdo de abril del 2004 el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

En 1998, el juez federal Norberto Oyarbide recibió una denuncia anónima contra el director de la revista Noticias que lo acusaba de distribuir pastillas de éxtasis en la redacción. El juez intervino los teléfonos de la redacción durante tres meses. Cuando el editor se enteró y le

reclamó al juez, este dijo: “quédense tranquilos que no se encontró absolutamente nada y la causa está cerrada”.

En septiembre de 1999, un periodista pampeano fue detenido por el juez de instrucción penal de General Acha por varias horas hasta que se comunicó con la fuente que le había informado que se habían tirado tambores con gasoil contaminando el Río Colorado y esta le permitió revelar su nombre. El periodista fue inmediatamente liberado.

Cuando el periodista Thomas Catan, del The Financial Times, informó sobre un pedido de coima a bancos extranjeros por parte de “legisladores argentinos”, el juez Claudio Bonadío le pidió al que revele sus fuentes y, ante su negativa, pidió a las telefónicas su listado de llamadas durante dos semanas, lo que llevó a que la Asociación Periodistas presente un amicus curiae. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó destruir esos listados.

En mayo del 2005, un juez de Tierra del Fuego pidió la interceptación telefónica y la escucha de las llamadas de periodistas de esa provincia, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.

En noviembre del 2014, el juez federal de Bahía Blanca procesó al periodista bahiense Germán Sasso por negarse a revelar sus fuentes.

En junio del 2020, dos jueces federales de Lomas de Zamora, Federico Villena y Juan Pablo Auge, allanaron la productora de televisión de Rolando Graña para obtener información de una investigación realizada por el programa GPS, de A24, sobre espionaje ilegal. Ese mismo año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió, a solicitud de los abogados de dos empresarios, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en que el periodista Diego Cabot recibió los cuadernos de Centeno. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó esa medida.

En febrero del 2021, una jueza pidió al periodista Santiago O’Donnell que le entregue las grabaciones de su entrevista con el hermano de Mauricio Macri. En junio de 2023, la Corte Suprema de la Nación rechazó esa medida.

En mayo del 2021, el juez federal de Mendoza, Walter Bento, le pidió a un periodista la revelación de sus fuentes.

En octubre del 2021, la Policía Federal pidió “los registros de llamadas entrantes y salientes de un listado de números telefónicos, entre los que se encontraba una línea de la editorial Perfil (asignada al periodista Rodis Recalt). Además, solicitaron la geolocalización y los mensajes de texto. La causa continúa abierta y la situación del colega se dio a conocer porque otro implicado tuvo acceso al expediente.

También en octubre del 2021, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó destruir el listado de tres años de llamadas del periodista Daniel Santoro. A esa información habían accedido los jueces Alejo Ramos Padilla y Luis Rodríguez. En ese proceso, varios periodistas que declararon como testigos abrieron sus celulares y sus mails al juez Ramos Padilla, posiblemente por temor a sufrir consecuencias penales.

En marzo del 2022, FOPEA emitió un comunicado para rechazar el pedido a periodistas de Aires de Santa Fe de la grabación completa de una entrevista con un fiscal. El pedido lo realizó la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

También ha ocurrido que, desde los servicios de inteligencia, se espiara a periodistas para conocer sus fuentes, como se descubrió en la causa conocida como “Súper Mario Bros”, con el seguimiento a los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt.

En abril del 2024, el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, patrocinado por el doctor Fernando Burlando, presentó una denuncia contra el procurador provincial, tres fiscales y el periodista Daniel Enz, en la que pidió como medida de prueba informativa “las llamadas entrantes y salientes” del periodista.

A veces, el secreto de fuentes se viola cuando se publican las listas de visitas registradas, tanto en la Casa de Gobierno como en la residencia presidencial. En abril del 2021, FOPEA emitió una declaración pidiendo poner en discusión esa práctica para proteger el secreto de fuentes y no violar la garantía del artículo 43. Cada vez que se difunden los listados, se pone énfasis en los periodistas registrados en esas reuniones.

En definitiva, como concluye Manuel García Mansilla, “los tribunales no deberían revisar la forma en que un periodista obtiene su información (...)”

El problema con el SLAPP

Los embates judiciales que sufren los periodistas no llegan a condenas por la gran protección constitucional prevista. Hasta ahora, la garantía ha funcionado. Como dijo el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá: “¿Que nos han seguido persiguiendo después del año 94? Sí. El caso más significativo es el de Daniel Santoro. ¿Nos han procesado? Sí. ¿Nos han puesto preso alguno? No. Y esto es un paso fundamental con respecto a los Estados Unidos”.

Pero todavía esos embates judiciales sirven para intimidar, generar un efecto inhibitorio (chilling effect) y acosar judicialmente a periodistas, en lo que forma parte del llamado Pleito Estratégico contra la Participación (SLAPP, en sus siglas en inglés), que consiste en utilizar la iniciación de causas judiciales para intimidar voces públicas. Contra los periodistas, la pena buscada por quien lo involucra no es una condena, sino el mismo proceso.

“Para el periodista que se enfrenta a una demanda civil o penal, la mera contratación de un abogado o la sospecha que se cierre sobre su reputación implica un impacto profesional, psicológico y económico. Para los otros periodistas, implica una advertencia”, expresó Ignacio Boulin, jurista que ha defendido a varios periodistas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) e integra la Red Legal del Monitoreo de Fopea. A raíz del caso de Daniel Santoro, quien fue procesado por el juez federal Ramos Padilla y luego sobreseído por la Cámara Federal, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA expresó en su informe anual que “ha seguido con particular atención este caso, y observa que (...) existe un desgaste y una exposición del periodista que puede interpretarse de forma criminalizante”.

Y gran parte de esos embates contra periodistas tienen que ver con su relación con las fuentes. A veces, los jueces dejan avanzar causas que tienen el objetivo de amedrentar periodistas y además pueden tomar medidas de prueba que afectan directamente el secreto de fuentes.

Embestida indirecta

Hoy existe cierta embestida indirecta contra el secreto de fuentes. En varias causas de gran sensibilidad política en América Latina, las defensas de los acusados –en general, poderosos políticos y empresarios– buscan derrumbarlas cuestionando las relaciones informativas confidenciales entre operadores judiciales y periodistas. El objetivo es probar actos arbitrarios de los funcionarios judiciales que realizan la persecución penal. Con ese fin, buscan revelar las comunicaciones existentes entre esos operadores judiciales y los periodistas para así demostrar una discrecionalidad manifiesta que sirva para deslegitimar las causas. Resulta entonces un ataque a la garantía del artículo 43 del secreto de fuentes. Esto no lo lograrían a través de la intervención en forma directa, a través de los celulares y comunicaciones de los periodistas; aunque lo pidan como prueba informativa, es difícil que lo concedan los jueces o lo aprueben las instancias superiores. Pretenden probarlo a través de la obtención de las comunicaciones de esos funcionarios judiciales bajo investigación, donde obviamente aparecerá también el registro de la comunicación con los periodistas. En general, esos periodistas suelen ser los más destacados periodistas de investigación de esa comunidad. Por eso, el artículo 43 funciona como un escudo central para proteger también la integridad de estas causas judiciales de altísimo interés público.

En la argumentación que se realiza en esas demandas, el debido proceso legal se vería afectado por el “armado de causas”; la existencia de “mesas” formadas por periodistas

y funcionarios judiciales dedicadas a coordinar las acciones de persecución como si fueran un poder judicial paralelo y opaco; una estrategia de “legitimización autorreferencial” donde se hace que “la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial”; opiniones off the record de los jueces sobre sus causas en trámite; la coacción o extorsión de testigos, tanto por operadores judiciales como por periodistas; la anticipación por parte de la prensa de las medidas judiciales; violación del secreto de sumario; y dar mediante el off the record información no confirmada a la prensa que afecte la presunción de inocencia de los acusados.

En Brasil y Perú, en causas de alta sensibilidad política, también han surgido ese tipo de argumentos. En marzo de este año, uno de los principales periodistas peruanos de investigación, Gustavo Gorriti, fue acusado por un fiscal por “haber brindado apoyo mediático a estos magistrados, a cambio de recibir información reservada de las investigaciones que tienen a su cargo”. Se refiere a dos fiscales que impulsaron las ramificaciones en Perú del caso brasileño Lava Jato.

En realidad, una “causa armada” es una causa sin pruebas, no una en la que hay una fluida relación entre fiscales y periodistas. Como dice el actual fiscal Gonzalo Miranda, “lo que lesionaría el derecho de los acusados a un juicio justo sería que el sentido del fallo no viniera determinado por las pruebas disponibles, racionalmente valoradas, y por una recta y racional valoración del Derecho, sino por las informaciones publicadas”.

Por todo esto, esta sería una estrategia de defensa que busca criminalizar la utilización por parte del periodista de fuentes judiciales y la utilización por parte de los fiscales de información periodística.

Relaciones informativas entre funcionarios judiciales y periodistas

Esas denuncias son estrategias de SLAPP, por lo que sería relevante revisar los estándares antes de admitir esas denuncias que involucran a periodistas. Cuando un juez admite este tipo de denuncias, está siendo quizás involuntariamente cómplice de la intimidación, aceptando verdaderas ‘causas armadas’ difíciles de encuadrar en una figura legal. Para quienes conducen una investigación, hablar con los periodistas puede ser un deber de transparencia, no un delito. Por lo que criminalizar la relación entre los periodistas y los funcionarios judiciales es una estrategia para bloquear una causa, no para resolverla. El Ministerio Público y el Poder Judicial no administran justicia como coto privado, sino en nombre de una comunidad, y conviene que esta tenga el más alto conocimiento posible de sus acciones. Como escribió Amartya Sen, “un buen funcionamiento de los medios de comunicación puede desempeñar un papel de importancia crítica para facilitar el razonamiento público en general (de gran) importancia para la búsqueda de la justicia (...). La evaluación necesaria para la valoración de la justicia no es un ejercicio solitario sino ineludiblemente discursivo. No es difícil ver por qué un medio libre, enérgico y eficiente puede facilitar significativamente el proceso discursivo necesario. Los medios de comunicación son importantes no solo por la democracia sino por la búsqueda de la justicia en general. La ‘justicia sin discusión’ puede ser una idea opresiva”.

Por eso, para admitir este tipo de denuncias habría que analizar si no forman parte de estrategias de SLAPP. Se está extendiendo en las democracias la sanción de leyes anti-SLAPP que “permiten a los tribunales evaluar si una demanda es contra una actividad de interés público, examinar si hay pruebas de abuso procesal y revisar si el caso tiene méritos suficientes, concretamente si tiene expectativas realistas de éxito”. Algunas también podrían llegar a encuadrarse en el delito de falsa denuncia.

En una reciente directiva de la Unión Europea se ordena a los Estados miembros disponer de soluciones procesales que permitan no admitir demandas civiles o penales que solo buscan intimidar el ejercicio del periodismo.

Existen también muchos fiscales que, con buen criterio, evitan iniciar esos procesos. Por ejemplo, en mayo del 2021, el fiscal federal Sebastián Basso desestimó una denuncia por una supuesta filtración informativa a un periodista desde una fiscalía con el siguiente argumento: “(...) la labor del Ministerio Público Fiscal, como garante de la legalidad y de la representación de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 de la Constitución Nacional), implica también la adopción de las medidas que estime necesarias para cumplir con la transparencia de sus actos y publicitar sus acciones (ver Fallo: 324:3397 y dictamen de la Procuradora General de la Nación en caso “Righi, Esteban Justo c/Garrido, Carlos Manuel s/daños y perjuicios -CSJN 109/2014(50-R)/CS1- del 11-12-2015). Debe resaltarse que la administración de justicia, como una de las funciones esenciales de un estado, constituye uno de los pilares donde se asienta nuestro sistema político. De ahí que su publicidad ante la ciudadanía resulte un eje esencial de las organizaciones que se dedican a esta tarea (poderes judiciales y ministerios públicos entre otros). A modo de ejemplo se puede apreciar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años ha puesto en funcionamiento diversos mecanismos para dar a conocer el trabajo judicial, como por ejemplo el ‘CIJ’ (Centro de Información Judicial). A su vez, dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación posee una oficina de prensa y un sitio digital, Fiscales.gob.ar, donde se dan a conocer cotidianamente noticias de la actuación de los fiscales en distintos casos judiciales”.

En mayo de 2023, en una sentencia a raíz de una demanda contra la periodista tucumana Irene Benito, que fue un claro caso de represalia por sus investigaciones, la Corte Suprema provincial expresó: “En este marco de análisis, al debatirse en el presente proceso el uso racional del derecho penal ante un caso en el que está en juego el derecho a la libertad de expresión, cabe poner de resalto que la Corte Interamericana tiene dicho que ‘no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquellas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación. En este orden de consideraciones, la Corte observa los movimientos en la jurisprudencia de otros Tribunales encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio, la protección que merecen los derechos en aparente pugna, sin mellar las garantías que requiere la libre expresión como baluarte del régimen democrático’. (Cfr. en Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de la Corte IDH. Serie C No. 177 del 02/05/2008 en el caso “Kimel vs. Argentina”)”. En esta causa, FOPEA presentó un amicus curiae.

La publicidad, garantía de garantías

En las democracias es habitual que periodistas, funcionarios judiciales, legisladores y diversos referentes sociales complementen sus esfuerzos en investigaciones sobre temas de interés público. La posibilidad de agregar técnicas de investigación diversas en busca de la verdad sobre un asunto común relevante forma parte de la riqueza de una sociedad abierta. Es muy frecuente que una investigación judicial se enriquezca con la información descubierta por el periodismo. Esta es una de las razones por las cuales la garantía del artículo 43 es tan relevante. Los legisladores, los fiscales y los periodistas tienen posibilidades diferentes para acercarse a la verdad de un asunto público, y esas diferentes atribuciones y técnicas resultan complementarias para buscar la verdad. Al final, los tres terminan siendo auxiliares de la verdad y, por lo tanto, allanan el camino de la justicia. Querer impugnar esa complementación entre estos actores parece más un argumento para bloquear el camino de la verdad que para apoyarlo.

Resulta obvio que una investigación pública que, además de realizarse en sede judicial, también incluye la labor de periodistas y legisladores tiene un mayor grado de repercusión pública. En algunos casos, son los propios operadores judiciales los que buscan ‘contagiar’ el interés en la opinión pública para obtener la protección pública necesaria para poder avanzar en sus investigaciones frente a posibles bloqueos desde la política o incluso desde instancias judiciales superiores más permeables a la influencia política. Por eso, cuando los funcionarios judiciales perciben cierta soledad, tienen un incentivo para activar sus relaciones con la prensa para salir de ese aislamiento institucional.

El principio general es la transparencia del proceso judicial y, si hay secreto en algunas actuaciones, es para beneficio del desarrollo de la causa y el resguardo del honor de las personas. Un fiscal puede ponderar que para el mejor avance de su investigación requiere un grado mayor de relación con los periodistas. Además, seguramente tiene que contrarrestar las estrategias de comunicación pública de quienes pretenden bloquear sus avances. En nuestras democracias latinoamericanas es difícil avanzar una investigación judicial contra líderes poderosos sin cierto apoyo en los medios de comunicación. ¿Se puede investigar en una causa de alto impacto político en el vacío social, solo con la atribución que da tener un cargo judicial? Es obvio que la publicidad de la causa sirve para compensar presiones que esos funcionarios judiciales pudieran recibir.

En los criterios prudenciales de los funcionarios judiciales, el uso del off the record puede resultar estratégico para cumplir su rol público, y mantener guardada la información puede ser contraproducente. En especial, en un contexto en el cual el servicio de Justicia está cuestionado por ser especialmente ineficaz en las causas de alta sensibilidad política. Perseguir la relación entre periodistas y funcionarios judiciales contribuye a que las causas se estanquen y puedan ser eficazmente bloqueadas por coaliciones que aseguran la impunidad.

Esto ocurre sobre todo en aquellas áreas de la Justicia donde se ha logrado hacer opaco el principio de publicidad, porque varios de los mecanismos previstos para esa publicidad son arcaicos y, finalmente, la transparencia no es ni siquiera pasiva, está muerta. Este puede ser un problema grave porque, como dice Ferrajoli, el principio de publicidad es “garantía de garantías”.

Protección para los alertadores

El artículo 43 protege a los periodistas, pero también a las fuentes informativas, y en este caso incluye a las fuentes informativas judiciales. Estas pueden considerar que en determinados casos resulta estratégico promover la difusión pública de la causa para que la sociedad tome conciencia de la relevancia del caso y defienda a quienes realizan la investigación, o para apurar los tiempos judiciales internos. Puede ser decisivo para una causa “conducir la información pública” para evitar que se “deforme”.

En la dimensión mediática de la causa pueden estar las partes incidiendo en la opinión pública, peritos de la causa o ajenos, periodistas influyentes que militan hipótesis determinadas, víctimas, victimarios, y –sobre todo– hábiles abogados de parte que en muchos casos tienen una disposición clara para “embarrar la cancha” sin límite y, a diferencia de otros países, no existe una cultura judicial o profesional que esté dispuesta a frenar sus excesos. En esos casos, el funcionario judicial puede estar en la misma situación que cualquier otro funcionario que tiene ciertas restricciones normativas para informar, pero el interés público lo impulsa a hacerlo para proteger el desarrollo de la causa, o sea, por un bien público superior. De alguna forma, son “alertadores internos” (inside whistleblowers) que están dentro de las instituciones y pueden sufrir presiones que les dificultan avanzar en las causas de interés público. En este caso, el alertador no está denunciando un delito específico, sino más bien que existen determinadas condiciones que le están impidiendo avanzar en su servicio de justicia. Así, un funcionario judicial sería un “alertador”. Los alertadores pueden ser particulares indefensos, pero es bastante frecuente también que sean funcionarios públicos de los niveles jerárquicos más altos y con gran poder institucional. Para mencionar uno de los casos más célebres, la fuente confidencial del caso “Watergate” era nada menos que el segundo hombre del FBI.

Por eso, una derivación del artículo 43 es ser un elemento más de “la protección a los denunciantes” que pide a los Estados el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, del 2004. La Convención Interamericana contra la Corrupción prevé la “protección de la identidad” de los funcionarios públicos “que denuncien de buena fe actos de corrupción” (artículo 3, punto 8). También la OCDE y el G-20, dos organizaciones con las cuales el país pretende estrechar sus relaciones, piden la existencia de mayor protección legal a los alertadores. Como señala un informe del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad Católica Argentina, frente a la omisión en nuestra legislación de la figura del denunciante o alertador sería un avance que el deber de protección vaya más allá “de la discreción del juez competente”. De la garantía del secreto de fuentes se puede derivar una protección especial a los ‘alertadores’ (los wistleblowers), que pueden ser finalmente el eslabón más débil en la cadena que permite que una información de interés público llegue a la comunidad.

Finalmente, desde aquel primer hito en la Constitución sancionada en la ciudad de San Salvador de Jujuy en 1986, el secreto de fuentes se ha sumado en el derecho viviente al triángulo de hierro constitucional, formado por los artículos 14, 32 y 43. Hoy, el periodismo dispone de un escudo que reconoce su importancia esencial en la democracia. Pero esa defensa formal que está en el texto legal, siempre tiene que seguir siendo activada por la defensa real de los funcionarios judiciales, de los periodistas y de la sociedad en general.

(*) Fernando Ruiz es Investigador de periodismo y democracia en la Universidad Austral. Su último libro es Cazadores de noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas.