Por Daniel Tirso Fiorotto (*)

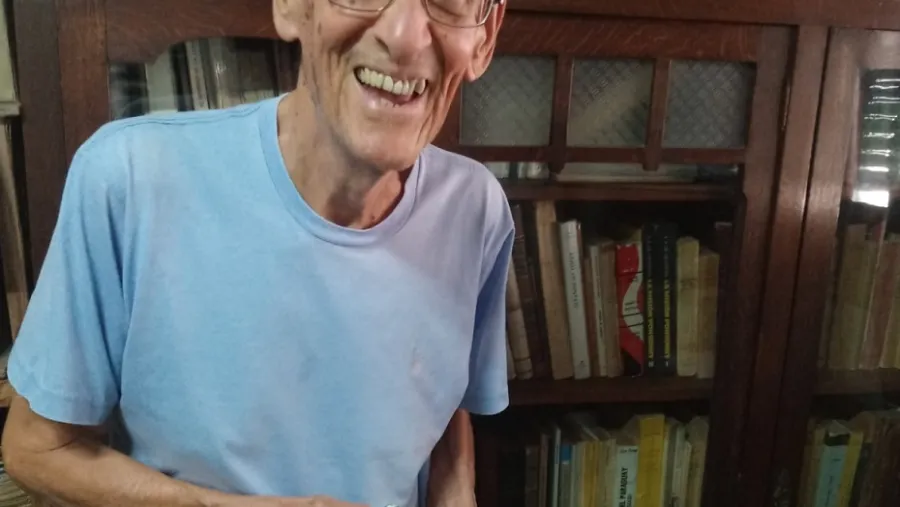

En una pequeña sala de la calle 25 de Junio, en Paraná, forrada de libros, Juan Antonio Vilar se pasea a diario por la historia argentina y va completando una saga que sostiene la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos -Eduner- desde hace una década.

Un prendedor con la banda roja artiguista y un cuadro con la banda roja de River Plate sobresalen entre miles de lomos de libros de historia y cajones con archivos y revistas. Muchas de ellas relacionadas con el fútbol, y con preferencia de su equipo.

Vilar pisa los 90 años. Además de su amor a la familia y la historia, continúa nadando en el Club Estudiantes (algunas piletas menos que hace un lustro, aclara); participando en actividades culturales, y se muestra atento al devenir político del país.

Aquí, una breve charla con el autor, a propósito del libro recién salido del horno: “Hacia una democracia capitalista. 1904-1916”.

En doscientas páginas, el estudioso entrerriano resume allí la situación de la Argentina y del cono sur del continente (que desde hace unos quince años llama Abya yala), en los comienzos del siglo XX. Las presidencias de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza (con aspectos positivos y negativos de sus gestiones), las reformas políticas, la derrota de los conservadores, la corrupción, la explotación petrolera, el Grito de Alcorta, el movimiento obrero, la represión, la influencia de la Primera Guerra Mundial, la deuda, los ferrocarriles; y un pantallazo del curso económico y político de cada provincia. Además, algunas grajeas sobre el imperialismo en el continente, con referencias a distintos países: la Revolución Mexicana, Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay…

Los once tomos

La saga de historia de Juan Antonio Vilar es la siguiente: 1)-Otra interpretación de nuestro pasado. Los primeros pobladores. Invasión europea y coloniaje español -150 páginas-. 2)-Revolución y lucha por la organización (1810-1829) -250 páginas-. 3)-La Confederación Argentina. Época de Rosas (1829-1852) -157 páginas-. 4)-Hacia la derrota federal. La Confederación Argentina (1852-1862) -160 páginas-. 5)-El Estado Nacional Argentino (1862-1880) -238 páginas-. 6)-La Argentina Moderna. El Roquismo. (1880-1904) -271 páginas-. 7)-Hacia una democracia capitalista (1904-1916) -195 páginas-. 8)-El radicalismo (en edición). 9)-Concordancia (terminado, en corrección). 10)-Peronismo (actualmente en elaboración). 11)-De la dictadura de 1976 a Kirchner. (En proyecto, sobre fichas ya elaboradas).

Destruir el roquismo

—Juan, cuéntenos de este tomo 7 de la saga.

—Este libro abarca la Ley Sáenz Peña, con la presidencia de Sáenz Peña. Hay un tema fundamental: cómo fue posible que este presidente, con un parlamento fraudulento, pudiera hacer sancionar esa ley. Había la necesidad de destruir el roquismo. Porque, a pesar de lo que he leído en algunos autores, Roca no estaba retirado, y pensaba en una tercera presidencia. Ese trabajo se hizo previo a la presidencia de Sáenz Peña, por Figueroa Alcorta; a través de una maniobra política muy hábil logró cerrar el Congreso, disponer nuevas elecciones al Congreso, digitado por supuesto, y ese Congreso fue el que sancionó la Ley Sáenz Peña, importante porque estableció el voto universal, secreto, obligatorio, con exclusión de las mujeres, y la lista incompleta (dos tercios para la mayoría, un tercio para la minoría). Y por primera vez el pueblo argentino, los varones, pudieron votar legítimamente a un presidente, que en este caso fue don Hipólito Yrigoyen en 1916.

—Llegamos entonces hasta la primera presidencia de Yrigoyen pero no está incluida.

—No, no. Ya tengo presentado en Eduner otro libro que abarca los gobiernos radicales. El primero de Yrigoyen, el de Alvear, y el segundo de Yrigoyen que fue interrumpido en 1930 por la primera revolución, entre comillas, del general Uriburu.

—Ese sería el octavo.

—Sí. Y tengo terminado el tomo siguiente, me faltaría corregirlo (uno corrige siempre), el que muchos conocen como de la década infame, y yo no lo voy a llamar así, fue la época de la concordancia. Muy importante, porque con el agotamiento agroexportador se inicia la industrialización en la Argentina. Industria había, pero ahí iba a tener un tono sostenido, porque se necesitaba producir acá lo que no se podía importar. Industria manufacturera y liviana. Eso a partir de 1930.

—Entonces ya presentó a Eduner el libro sobre el radicalismo, y terminó el siguiente, previo al peronismo. (Los tomos 8 y 9)

—Y estoy trabajando precisamente en el primer gobierno peronista, en la primera y la segunda presidencia. (Tomo 10). Trabajo en eso desde hace unos cuantos meses, y seguramente me va a llevar todo el año.

—La saga continúa. ¿Qué tiene en mente para completarla?

—Tengo hechas unas fichas para la Facultad de Ciencias de la Educación -UNER-, que abarcan el último período, me parece que están muy bien hechas; hace diez años que me retiré de la Facultad y los alumnos siguen estudiando y aprobando por medio de esas fichas. Quiero retomar eso, por supuesto, fundamentar más, mejorar, y abarcar el último período que me interesa que se publique, que va desde el Proceso militar, siguiendo por el alfonsinismo, el menemato, el gobierno de De la Rúa, el de Duhalde, y llego hasta principios del primer gobierno de Kirchner.

—Va a quedar un bache desde la caída de Perón hasta la dictadura.

—Vamos a ver cómo soluciono para que no quede incompleto. Hay que cubrir ese bache. Illía, Frondizi, el Onganiato…

—Este año, además de presentar este libro, probablemente se imprima el siguiente.

—Tengo la esperanza de que a fin de año salga el de los gobiernos radicales. Espero que a principios de abril presentemos el del tiempo de Sáenz Peña en la Facultad, con palabras del periodista Carlos Marín.

Sobre Milei

Juan Vilar cumplirá 90 años el 27 de julio. Su compromiso con la historia le ha llevado décadas y lo tiene ocupado de modo permanente. Pero no lo aísla del presente.

—¿Cómo ve el tiempo actual?

—Con mucha preocupación. Creo que se está destruyendo lo poco de bueno que tenemos, con una perspectiva que para mí es terrorífica: el predominio absoluto del gran capital, especialmente del capital extranjero. Y hay algo más que me preocupa: la desprotección de la naturaleza, la destrucción del ambiente. Es algo terrible, y este gobierno no se ha comprometido a protegerlo, por el contrario.

—Ha cambiado la mirada sobre nuestros pueblos ancestrales, y sobre la naturaleza, pero en ámbitos de poder se insiste en modelos trillados.

—No deja de ser ésta la versión corregida y aumentada del menemato.

—En estos días se habla de la intención de los ingleses de afincase con mayor fuerza en la Antártida aprovechando su ocupación de las Malvinas. Usted nos decía en un diálogo anterior que la independencia argentina es inconclusa.

—Sí. El caso de la Antártida puede ser una derivación de lo que pretende Trump, apoderarse del canal de Panamá, Groenlandia, y hasta de Canadá… Trump ha penetrado rápidamente la Argentina y se ha quedado con las industrias metalúrgicas de Pescarmona, importante industria, por todo el equipamiento que tiene, bastante moderno… Los argentinos debemos defender nuestra soberanía, nuestra naturaleza, nuestras artes, nuestra música, los saberes ancestrales que han llegado hasta nosotros, el más importante: el cuidado de la naturaleza.

Empezar por Artigas

—Con todo lo que ha visto de la historia previa a 1810 y posterior, nómbrenos dos próceres reconocidos con quienes le gustaría compartir un rato, conversar; preguntarle cosas, escucharlos.

—Y bueno, por empezar, Artigas. Y para seguir, con Alejo Peyret. Es difícil encontrar entre los personajes que han ocupado los primerísimos planos en el gobierno… Nuestros historiadores han seleccionado bien próceres y déspotas o bárbaros, como los llamaron… Me gustaría conversar con el Chacho Peñaloza…

—Una vez le preguntaron a Nicolás Shumway, y eligió para conversar a Urquiza…

—Yo soy, y siempre fui, a pesar de que eso no sirva en la actualidad, republicano y federal. Urquiza defendió el federalismo durante muchos años hasta que finalmente lo traicionó. Así terminó muerto a puñaladas por federales.

Falsedades y certezas

Juan Antonio Vilar preside el centro de estudios Junta Abya yala por los Pueblos Libres. Ejerció la docencia en colegios secundarios y en la universidad por décadas, con una interrupción por persecuciones durante la dictadura. Con motivo de un reciente documento de la JAPL, y en vísperas del aniversario de la batalla de Chacabuco ocurrida un 12 de febrero de 1817, recuerda que José de San Martín tras la victoria, pronunció la recordada frase “pobres negros”, para reconocer el sacrificio de tantos afroamericanos por la independencia. Y lo dijo en virtud de unas expresiones racistas gritadas por un argentino en Isla de Maipo.

En las primeras páginas de su nuevo libro, Vilar resume algunas “falsedades” de la historia argentina, que fue explicando en los tomos anteriores. Por ejemplo, “que Mitre triunfó en Pavón, cuando en realidad huyó del campo de batalla”; “que la Argentina fue el ‘granero del mundo’ cuando no envió un solo grano de trigo o maíz al África, a Asia, ni a la mayoría de los países de nuestro continente”; “que la Argentina era el sexto país en importancia en el mundo por el volumen de su producción y comercio exterior, cuando apenas era una republiqueta proveedora de materia prima a Europa y la mayor parte de su ‘riqueza’ estaba en poder de capitales y banqueros extranjeros (principalmente británicos)”.

Sostiene, además, que ha quedado demostrado “que los indios fueron sometidos a servidumbre y la ‘legislación protectora’ no se aplicaba bajo la consigna. Se acata pero no se cumple”; “que la conquista cristiana produjo la mayor ‘catástrofe demográfica’ que registra la historia de la humanidad”; “que Su Majestad británica creó la República Oriental del Uruguay”; “que el Estado Nacional Argentino se creo en base a un triple genocidio: el de los federales del Interior, el de los paraguayos y el de los indios”.

La obra da cuenta del crecimiento “formidable” del país a principios del siglo XX, con esta aclaración: “este ‘futuro de grandeza’ se apoyaba sobre una base muy frágil, su dependencia del capital extranjero… En 1913 el 50% del capital fijo instalado en el país era extranjero”, sostiene, y da detalles sobre trenes, frigoríficos, flota marítima, latifundios, con predominio británico. Con el plus del despilfarro de la alta burguesía en Europa.

Tierras para pocos

Un tema eslabonado a lo largo de toda la obra de Juan Antonio Vilar es la tenencia de la tierra, y este tomo séptimo no es la excepción. En la página 145, para referirse a los grandes estancieros de la provincia de Santa Cruz (Waldron, Wood, Greenshields, Hamilton y Sanders, entre otros), escribe: “Estos terratenientes -casi todos ingleses- se consideraron ‘pioneros, primeros pobladores’ y según el doctor en teología y abogado aragonés José María Borrero -y por poco tiempo, abogado de Menéndez Behety- fueron unos piratas, criminales, negreros y usurpadores (cazadores de indios, explotadores de los trabajadores, contrabandistas) beneficiados por las autoridades argentinas. Alude de manera concreta a algunos casos, principalmente al reclamo de la The San Julián Shea Farming Company para apoderarse ilegalmente de la herencia de Donald Munro; al no dejar herederos, sus propiedades debían pasar al estado. Recurrió dos veces a la Justicia con fundamentos falsos que esta rechazó, hasta que, en una tercera oportunidad, la Cámara Federal de La Plata le reconoció su posesión por una declaración del ‘albacea dativo’, que tenía un documento clave con la firma falsificada”.

En la página siguiente, Vilar explica la acumulación de propiedades por más de 1.370.000 hectáreas en la firma Menéndez Behety y Braun de La Anónima, en el sur de la Argentina y Chile.

Antes había aludido a la distribución de parcelas gigantescas en Río Negro una vez que el ejército desalojó a los pueblos ancestrales. “Había 2.200.000 hectáreas de tierras fiscales para distribuir que cayeron en manos de especuladores como Martín Larralde, Rafael Igarzábal, Luis Urdániz o Liborio Bernal, entre otros”.

Más adelante apunta la experiencia del capital extranjero en La Forestal, y las luchas por la tierra en México, por caso, como ejemplos de la repetición del problema del acceso a la tierra en todo el continente.

Excelente factura

La Editorial Eduner muestra un catálogo de obras para el asombro. No sólo en la Colección Académica, de la que forma parte la saga de Vilar, sino también en la Colección El País del Sauce, la Colección Cuadernos de las Orillas y la Colección Tierra de Letras (entre otras), en las que no faltan Juan L. Ortiz, Emma Barrandeguy, Alberto Gerchunoff, Arnaldo Calveyra, Juan José Manauta, Amaro Villanueva, Ana Teresa Fabani, Tuky Carboni, por nombrar algunos clásicos.

Este nuevo tomo se destaca por una factura delicada en todo, desde su tapa atractiva, el papel del interior, la corrección a cargo de María Candela Suárez. La edición fue coordinada por Gustavo Saucedo e impresa en Rosario.

Ni seguidor de la historia oficial ni plegado al revisionismo, Juan Vilar escribe para comprender. No busca justificar ni hundir a los consagrados, y sí busca alumbrar a los grupos y a los problemas menos frecuentados, o invisibilizados, y lavar de maquillajes la colonialidad. Su aporte medular es quizá uno de los mayores aciertos que pueda anotarse la Universidad Nacional de Entre Ríos -UNER- en esta década.

(*) Publicado en UNO Entre Ríos.