“Nosotros vamos en un sentido contrario a la cultura del descarte”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, reflexiona sobre los ciclos históricos que atraviesan a la Argentina y al mundo, entre el avance del individualismo y la necesidad del diálogo. Con énfasis en la memoria democrática, la solidaridad y la cooperación regional, sostiene que “la mano que se extiende, vuelve en caricias”. Frente a la cultura del descarte y el aperturismo indiscriminado, propone una gestión que privilegie el cuidado, la continuidad histórica y la construcción de consensos para recuperar los sueños colectivos.

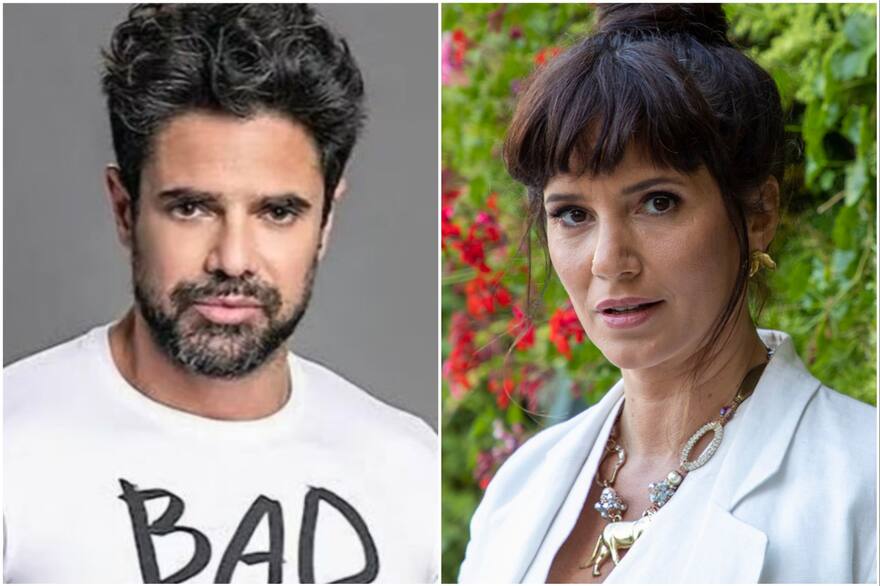

Por Nahuel Maciel

En la espesura de un presente atravesado por incertidumbres globales, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, propone una mirada que enlaza memoria y futuro, trazando un puente entre los ciclos históricos y los desafíos actuales.

Con un tono sereno pero firme, Romero insiste en que el siglo XXI exige volver a pensar las sociedades desde la perspectiva del todo y no desde la fragmentación: “Aspiro y, de hecho, todos los días trato de encontrar ese medio que permita evitar la confrontación. Porque creo que eso nos hace concebir como un todo, como una sociedad”.

Lejos de idealizar la armonía, Romero recupera la noción de conflicto como motor de síntesis social: “Nunca hay que negar el conflicto, porque naturalmente las sociedades los tienen y los han tenido siempre. El desafío y la responsabilidad es cómo los resolvemos”. Ese énfasis en la búsqueda de acuerdos remite a su propia biografía política, marcada por la transición democrática y por la convicción de que el diálogo, aunque arduo, es la única vía para preservar la democracia conquistada en 1983.

La intendenta advierte, sin embargo, que hoy la Argentina atraviesa un momento en el que “nos cuesta el diálogo entre nosotros y nos cuesta encontrar el medio, el equilibrio, la síntesis”. Frente al avance de discursos que reivindican un aperturismo económico indiscriminado, Romero ofrece un matiz: “Hoy, quienes hacen neoliberalismo a ultranza y hablan ‘de abrirse al mundo’, no nos dicen que países que ellos admiran no se abren de ese modo. Al contrario, cuidan su producción, cuidan sus industrias, cuidan su capital”. Para ella, el problema no es la apertura en sí, sino el modo en que se instrumenta: “Tenemos que abrirnos con inteligencia”, propone.

En ese mismo registro sitúa su crítica a la “cultura del descarte”, un fenómeno que no solo se refleja en los adultos mayores, sino también en los alimentos y en la misma concepción del rol del Estado: “Nosotros vamos en un sentido contrario al descarte. Privilegiamos las políticas de cuidado. El convenio con el Banco de Alimentos de Paraná va justamente en ese sentido: hacernos de alimentos con proteínas, de buena calidad, para abastecer a los comedores de jardines maternales”. Romero rechaza tanto la mirada que degrada al Estado y la solidaridad -sostiene- es la base de la vida pública: “La mano que se extiende, vuelve en caricias”, dice con convicción. Y en su rol como intendenta de Paraná, no pierde de vista el equilibrio entre lo inmediato y lo estructural. Dice ejercer “con alegría y no como un sacrificio” la enorme responsabilidad de gobernar una capital provincial, convencida de que “los derechos son conquista del conjunto, no beneficios de quien gobierna”. Entre sus innovaciones, menciona la necesidad de incorporar la inteligencia artificial para mejorar la gestión estatal: “Tenemos que incorporar la Inteligencia Artificial, pero al mismo tiempo darle más espacio a lo humano. Estoy resuelta a trabajar intensamente en esto desde el Estado municipal”.

Su mirada sobre la ciudad excede las fronteras políticas y geográficas. “Paraná no puede pensarse sin Oro Verde, sin San Benito, sin Colonia Avellaneda, sin toda la región. Hay que pensar la ciudad como una región”. Esa convicción explica tanto su impulso a obras de vinculación como su defensa de políticas metropolitanas en torno al agua o a los residuos. Y también su repudio a los discursos fundacionales: “Siempre entiendo que somos continuidades. Negar la historia nos hace daño como sociedad. Al contrario, tenemos que apreciarlas. Mandela se abrazó a quienes lo habían puesto en prisión, porque comprendió que las sociedades salen desde una base de composición. Y yo creo en esa composición, milito eso”.

La apuesta por el diálogo -insiste Romero- es inseparable de la memoria histórica. De allí que rescate la experiencia de la multipartidaria que abrió paso a la democracia: “Imaginemos aquella época y lo difícil que habrá sido tener confianza para ejercitar el diálogo. Si hasta para reunirse se corría riesgo de vida. Hoy tenemos más posibilidades. Se requiere valentía, no pensar tanto en las consecuencias inmediatas”. Y agrega una metáfora hogareña que sintetiza su visión política: “Me gusta llamarle composición, porque como mujer me gusta mucho esto de amasar. Amasar implica mezclar componentes diferentes para sacar algo distinto. Nuestra clave está en el componer”.

-Después de las dictaduras atroces, se tuvo cierta esperanza en el mundo que muchos países comprendieron la cooperación, la integración como eje de desarrollo.La Unión Europea hizo su esfuerzo. En América Latina hubo otros intentos en el mismo sentido.Pero, a poco de andar, nuevamente los falsos nacionalismos boicotearon la cooperación, exacerbaron el individualismo…

-Yo creo que siempre es fluctuante, siempre hay como ciclos.Hay ciclos en que la humanidad -y especialmente en la Argentina-se viven momentos de más intercambio, de más diálogos; y hay otros en los que nos encerramos en el individualismo. Creo que siempre, de algún modo, lo que tenemos que analizar es cómo nos pensamos y cómo nos situados. Cómo nos pensamos ahora situados en el siglo XXI, con qué perspectivas, con qué metas y con qué -cómo decirlo-, con qué legados hacia las próximas generaciones. Compartiré un ejemplo: en los ´70 muchos hablaban de revoluciones.En los ´80, nosotros saliendo de la dictadura militar, de la crueldad de la dictadura, comprendimos que el diálogo democrático era completamente necesario, y nos aferramos a defender esa democracia desde el diálogo y el respeto. Creo que consolidamos en la Argentina un sistema que hoy es muy fuerte. A nadie se le da por pensar en una vuelta a los niveles de autoritarismo atroz de la dictadura.Pero, en los ´90, caído el Muro de Berlín, hubo otro proceso, quizá inverso, en el que se acentuó el individualismo.No fue la misma situación de los 2000. Creo que hoy estamos viviendo algún período en que nos cuesta el diálogo entre nosotros y nos cuesta encontrar el medio, el equilibrio, la síntesis, que siempre es fundamental para cualquier sociedad.Yo aspiro y, de hecho, todos los días trato de encontrar ese medio que permita evitar la confrontación. Porque creo que eso nos hace concebir como un todo, como una sociedad.

-Y eso no implica negar el conflicto.

-En absoluto. Por eso hablo de la búsqueda de la síntesis a partir de las diferencias.El diálogo no niega el conflicto. Lo que hace es componer ese conflicto, encontrar las razones que puede tener el otro y que tal vez se asocian con las buenas razones que puedo tener yo. Nunca hay que negar el conflicto, porque naturalmente las sociedades tienen conflictos y los han tenido siempre.El desafío y la responsabilidad es cómo los resolvemos.

-Este auge de ciertos fanatismos nacionalistas que vive el mundo, y que no es un hecho inusual de la coyuntura argentina, en rigor se han revitalizado porque hubo un fuerte “bombardeo”, especialmente desde los medios de comunicación, para vaciar la historia y, en consecuencia, negar la propia memoria. Un ejemplo a nivel discurso: desde el poder hablan que hay que “abrirse al mundo”.Cuando en realidad es para que determinados y muy pocos grupos económicas puedan invertir sin fronteras, sin límites ni controles. Entendido así “el abrirse al mundo” es dejar más marginados y más empobrecidos a los pueblos.Entonces, esto de negar la memoria fue paso previo para que luego gobiernen dirigentes que no tienen historia.

-Exacto. Estoy de acuerdo. Pero, también intentaré interpretar de algún modo distinto. Pero, coincido con el concepto. Hoy, quienes hacen neoliberalismo a ultranza y hablan “de abrirse al mundo”, no nos dicen que países que ellos admiran no se abren de ese modo. Al contrario, cuidan su producción, cuidan sus industrias, su capital… en todo sentidocuidan lo que han logrado.En todo caso, “abrirse al mundo” no es un concepto malo por sí mismo o si lo aplicamos de manera literal. Desde luego, tiene que ser una opción de los pueblos, no una opción de un dirigente o de un grupo de dirigentes con un pensamiento extremo.Yo añoro aquellas mesas de diálogo social que supimos tener en algunos momentos de nuestra historia reciente, en la que los sectores industriales, comerciales, de la agroindustria, del trabajo, dialogaban sobre los modos en que, en todo caso, ubicamos nuestra producción en el mundo y así producir divisas.Pero, no abrirsecomo está pasando hoy, indiscriminadamente, porque sabemos que eso cuesta espacios laborales. Insisto, además, no protege aspectos de nuestra economía que otros países, incluso los que admiran, sí protegen.Es decir, nosotros tenemos que abrirnos con inteligencia.

-En esta sociedad que no adopta el diálogo, prevalece la cultura del descarte. Pasa con los ancianos, pero también pasa con los alimentos.

-En la Municipalidad nosotros vamos en un sentido contrario a la cultura del descarte. Nosotros trabajamos en un sentido inverso. De hecho, una de nuestras políticas de desarrollo humano es, precisamente, cuidar al otro. Privilegiamos las políticas de cuidado.Y el convenio que tenemos con el Banco de Alimentos de Paraná, por ejemplo, es un convenio que, justamente, va en el sentido inverso del descarte, porque nos permite hacernos de alimentos con proteínas, de buena calidad, y así abastecer a los treinta y pico de comedor de jardines maternales que tenemos y de eso modo buscar una ayuda con más inteligencia.Porque una de las cosas que veíamos es que mucha de la ayuda alimentaria tiene que ver con las harinas solamente. Entonces, estamos buscando más nutrición, más proteínas, y buscando esto de las huertas, fomentar y fomentar emprendimientos, espacios en los que la gente procure buenas prácticas… deploro tanto la cultura del descarte como la falta de diálogo intergeneracional.

-Se quedó pensativa…

-Me estaba acordando que desde joven nunca creí en las políticas “de juventud”. Creo que el diálogo intergeneracional tiene que existir y debe practicarse. Y que todos, en alguna medida, tenemos que tener una mirada común y dialogar entre las generaciones, porque ni ser joven es una virtud, ni tampoco ser viejo es una virtud en sí mismo.Y en la vida pública, en la vida privada, tenemos que comprender a la vida en un todo: desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, tenemos valores, aprendemos, compartimos. Hasta el último día que estamos en el mundo aprendemos. Y eso es inverso a toda política de descarte.Creo que hoy no solamente ocurre en materia de vejez o de personas mayores, sino que también se baja línea en torno a denostar el rol del Estado en la educación y en la salud pública, de sostener sistemas sanos. Pareciera que se concibe desde algunos sectores que únicamente tienen que tener bienestarsolamente aquellos que se lo supieron procurar, o que contaron con determinadas herramientas para procurárselo.Y creo que -justamente-uno de los roles de una sociedad, de vivir en sociedad, o el propósito de una sociedad es el ser solidarios,es decir, contribuir a que todos tengan oportunidades. Y ojo, quiero hacer una aclaración: no hablo de alimentar vagancias, sino alimentar buenas prácticas como la cultura del trabajo, la cultura del compartir, la de ser con el otro.

-La pobreza no es algo natural.

-Así es. Por eso requiere de política de Estado que incluya al privado. El diálogo entre lo público y lo privado es parte del desarrollo de una sociedad.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1164, del día 18 de septiembre de 2025)