La historia del turismo, un libro imprescindible

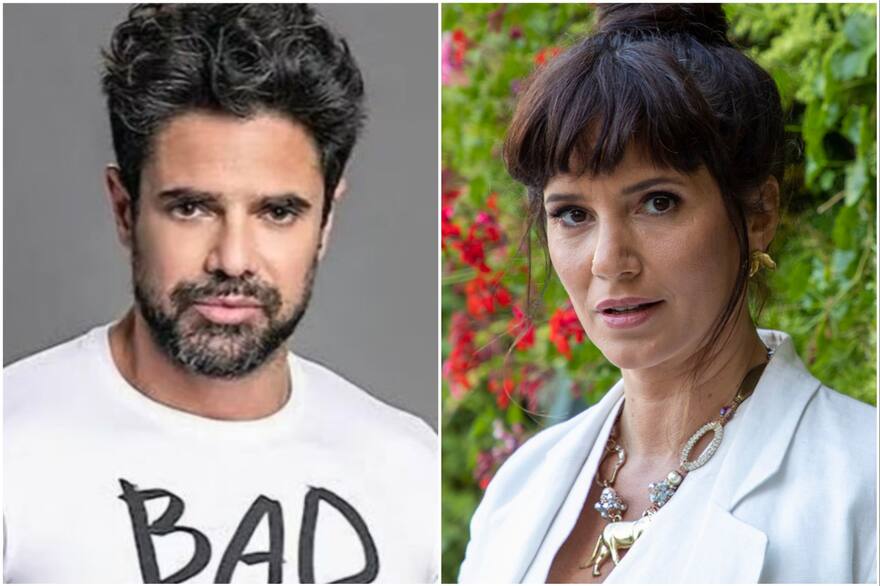

Jorge Medina y Magdalena Pandiani publicaron recientemente el libro Historia del turismo de Entre Ríos, un trabajo necesario e imprescindible para todos aquellos que quieren bucear y profundizar sobre esta temática, que atraviesa a todo el territorio entrerriano. En esta edición, varios segmentos de la publicación, seleccionados por sus autores, para tener un conocimiento del trabajo.

--Los primitivos alojamientos.“En los primeros tiempos el alojamiento fueron fondas y paradorespara los viajeros, que por algún motivo debían recorrer interiormente la provincia. No era fácil de obtener. Se debía encontrar un lugar donde hacer un alto para descansar y alimentarse. Para ello, se utilizaba un contacto o una información previa. Darwin, por ejemplo, en su visita a la provincia, traía una recomendación para alojarse en “lo de un anciano español de origen catalán”. Hincliff obtuvo alojamiento merced al ministro inglés quién le ofreció “bondadosamente un cuarto en su casa” Mac Caann, claramente molesto, lo señala expresamente: “Esta ciudad como todas las demás, carece en absoluto de hospederías u otros alojamientos para viajeros; de ahí que estos acostumbren a parar en casa de algún amigo, cuando no alquilan particularmente una habitación” (Capítulo II)

--Las gestiones oficiales.En el Archivo General de la Provincia aparecen datos referenciales, delos que es interesante rescatar el siguiente: “En 1944 se crea la Dirección Provincial de Turismo con el convencimiento que el turismo constituye una fuente de ingresos económicos y de impulso en una sociedad. El nuevo organismo fue organizado por Osvaldo J. Calvo en carácter de ad honorem. Al momento de su creación estaba dirigido por una Comisión Asesora ad-honorem, quedando con las facultades de crear delegaciones en la ciudad de Buenos Aires e instalar agencias en otras ciudades del país”. Sin embargo, no existen valoraciones sobre la valía de la gestión llevada a cabo. Dos años después, el Gobernador Dr. Héctor Domingo Maya, a través del Decreto 935 MOP del 20 de Julio de 1046, deja sin efecto la Reglamentación General de la Dirección Provincial de Turismo y crea una “Comisión Honoraria de Turismo” La misma estaba presidida por el propio Gobernador e integrada por el Vicegobernador; el Presidente del Superior Tribunal de Justicia; el Señor Arzobispo; Ministros; Presidentes de las Cámaras de Diputa dos y Senadores; del Consejo General de Educación; del Presidente del Banco de Entre Ríos y el Jefe de Policía” (Capítulo VI)

--Antes del Túnel nace el Pato Sirirí.“Una Comisión le encomienda al agente del organismo, Héctor Eloy Goiburo, quien desempeñaba tareas de dibujante, la tarea de crear una figura que se constituyera en el “personaje entrerriano” que representara y “ven diera” la imagen turística de Entre Ríos. Para ello se le propone, entre otros, un habitante genuino de nuestras islas: el pato sirirí. Esta ave palmípeda, típica de las islas, no goza por cierto de un porte esbelto y seguramente “en su condición natural” no sería un móvil idóneo para conquistar los exigentes mercados turísticos. Empero, Goiburo, logra crear un “híbrido faunístico”: una especie de “puro por cruza”, combinándolo con dos patos internacionales de los dibujos animados de la época: el Pato “Donald” y el Pato “Lucas”, creaciones de Walt Disney y Looney Tunes, respectivamente. De Donald toma sus ojos picarescos, pico y patas. De Lucas su cuerpo negro y esmirriado. De ambos su simpatía y popularidad. Sin embargo, logró su propia identidad y pasó a ser “El Pato Sirirí” -con mayúsculas- emblema del Turismo Entrerriano. Su primera aparición, unos meses antes de la inauguración del Túnel Subfluvial, fue una serie de tres afiches. (Capítulo VI)

--Algunos antecedentes de la hotelería en Paraná. “Hotel Paris o “De Paris” Originariamente, por 1888, queda el registro del “Hotel de las Cuatro Naciones”, de Roque Bombardo, transformado luego en “Hotel de Paris”. En este caso, el nombre de fantasía elegido correspondía a una ciudad capital. El Hotel “Paris” perteneció al Sr. Guiol y se ubicaba en calle Comercio Nº 23, actual Pellegrini. Poseía un amplio jardín con glorietas que deleitaba a los asiduos concurrentes locales, generalmente aficionados al café y a la cerveza. “Hotel de Inmigrantes” Durante el proceso inmigratorio que vivió nuestro país en las últimas décadas del siglo XIX, el Estado Nacional mandó a construir alojamientos que atendieran a las grandes masas que llegaban a distintas ciudades argentinas. Se los denominó “Hotel de Inmigrantes”. (…) Entre Ríos también los tuvo: en Paraná y en Concepción del Uruguay. En la capital entrerriana se ubicó en el predio del Ejército Argentino y los planos fueron diseñados por el Ing. Stavelicis, mientras que la empresa constructora arribó de Buenos Aires a fines de 1888. Poseía cuatro grandes pabellones interiores de más de 100 metros con tres patios interiores. El Hotel “Cransac” Todo un emblema de la hotelería de Paraná, en una esquina más que emblemática: San Martín y Urquiza. Allí aparece el “Hotel Americano”, base fundamental de una continuidad hotelera. A comienzos del siglo XX, Paraná sostenía su destino de ser una gran capital de provincia, a partir del estatus que había obtenido medio siglo antes como clave de la Confederación Argentina. El 27 de Julio de 1901 se inaugura el “Hotel Cransac”, con un banquete ofrecido a personalidades locales y llegadas de Buenos Aires, por su propietario el Sr. Pablo Cransac. Se lo consideró al mismo nivel “de los más lujosos de Buenos Aires”. Dos años después se asocia la empresa proveedora de comestibles y bebidas “Pierre Chabanneau” y la constructora de los Señores Volpe y Gaggero. La propietaria del solar era la Señora Magdalena Otaño de Ezpeleta quien celebra el 27 de diciembre de 1909 un contrato de sociedad para explotación del HLa propietaria del solar era la Señora Magdalena Otaño de Ezpeleta quien celebra el 27 de diciembre de 1909 un contrato de sociedad para explotación del Ho tel con los constructores del monumental edificio. La firma Mateo Giordano administró el establecimiento por largo tiempo, realizando diversas modificaciones, que incluyeron la incorporación de un ascensor. En 1932 cambia de dueño. Antonio Bouzada se lo adquiere a Octavio Ezpeleta y a las Señoras Magdalena y Gumersinda Olarte, herederas del matrimonio Ezpeleta-Olarte.La historia continuaría luego con el histórico nombre de “Hotel Plaza”, bajo la denominación legal de A. Bouzada S. R. L. (…) Su rico historial obliga a desarrollar una obra en sí mismo. No deberían faltar innumerables anécdotas y el recuerdo de ilustres visitantes, entre ellos Carlos Gardel. (Capítulo VII)

Emblemas de la Gastronomía

--Luis Rogelio Chapino. “Nació en Villa Uranga el 27 de junio 1925. Su nombre bautizó para siempre un icono de los restaurantes de nuestra ciudad, el “Luisito”, en 9 de Julio 160, que abrió sus puertas el 31 de Julio de 1957, en aquella Paraná muy lejana a la integración física con el Túnel. “El Luisito” se proyectó durante largas décadas, pero tristemente -con inmenso dolor-, un día debió cerrar 311 definitivamente sus puertas. Luis Chapino se había iniciado en estas lides como cafetero y sereno en el Hotel Paraná de calle 9 de Julio, junto a su entrañable amigo Miguel Yáñez Martín. En 1953 toma a su cargo la administración de la Pensión “Alicia” en calle San Martín y dos años después como socio del restaurante “Florida”, que se ubicaba en el predio del actual Instituto Autárquico Provincial del Seguro. Tras esos mostradores y esas cocinas estaba un hombre probo, luchador y soñador. Amigo y compañero de senda. Empresario de fuste, pero esencialmente caballero y humilde servidor de la ciudad que tanto quiso. Compartía la mesa con sus amigos, incluidos todos los gobernadores que lo elegían para compartir charlas. No faltaron presidentes, entre ellos Arturo Humberto Illia. Luis Chapino fue fundador de la Cámara Paranaense de Turismo; miembro de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná.

(….)Fue un hombre sano, bondadoso, abierto. Respetuoso de quienes lo respetaban. Sereno en el pensamiento y activo en la gestión. Luchador de quimeras: en sus mesas se incubaron grandes ideales de la ciudad: entre ellas el Túnel Subfluvial. En “El Luisito” se celebró el almuerzo tras la firma del Primer Tratado Interprovincial para la construcción de la obra de ingeniería más importante de Sudamérica. Chapino, con su sapiencia inconmensurable, atendía personalmente a sus clientes y compartía con ellos. Sabía en qué momento debía acercarse y cuando retirarse. Por eso cultivó amistades en su paso por la vida”. (Capítulo X)

--Hidroaviones a Paraná. Por los años ‘20 del siglo pasado, la navegación aérea contaba con una modalidad muy extraña, que quedó luego solo reservada para ciertos destinos turísticos insulares, donde por razones topográficas o limitados espacios para construir pistas no son factibles los aeródromos ni aeropuertos. He aquí que los Hidroaviones fueron parte muy interesante del historial de nuestras comunicaciones aéreas-fluviales. Aparecen datos precisos que en marzo de 1941 llegó el hidroavión “Río Paraná” a la ciudad de Santa Fe. Si bien existen antecedentes de 1927 de hidroaviones acuatizados frente a nuestra ciudad, es en la década de los años 40, cuando se la registra como una de las escalas de la línea regular Buenos Aires-Asunción del Para guay. Otras eran Corrientes y Formosa. El Plan de Vuelo establecía sobrevolar exclusivamente sobre el cauce fluvial a fin de solucionar cualquier emergencia.

En Paraná se utilizó como lugar de acuatizaje una boya ubicada frente a la playa del Club Estudiantes. La unidad de vuelo era un Sunderland operado por la “Compañía Argentina de Aeronavegación Dodero S. A.”, un apellido ilustre en todo lo concerniente a transportes fluviales en nuestro país. El viaje hasta Asunción duraba algo más de 6 horas contando los tiempos de escala y la frecuencia era de un vuelo semanal.

--Hidroaviones a Concordia. El acuatizaje se efectuaba frente al Club Regatas Concordia, que poseía un mirador aprovechado para ubicar 79 la torre de control. El primer vuelo tuvo lugar el 11 de enero de 1947, con un equipo Sandringhan, bajo responsabilidad operativa de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos y la Sociedad Mixta Aviación del Litoral Fluvial Argentino (ALFA). La frecuencia era de tres vuelos semanales. (…) El vuelo duraba una hora y media, con una velocidad crucero de 285 km/hora. Las unidades eran de procedencia inglesa y operados por siete tripulantes, con dos azafatas. Las comodidades incluían butacas individuales con mesas rebatibles para el refrigerio. Posteriormente la ruta fue operada por la empresa de Alberto Dodero y de Nicolás Mihanovich hasta que, con la creación de Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal toma a su cargo la continuidad. El último vuelo del hidroavión a Concordia tuvo lugar el 30 de abril de 1962. Quedan los recuerdos de quienes pudieron gozar de la experiencia y los testimonios de las condiciones sociales (Capítulo IV)

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1164, del día 18 de septiembre de 2025)