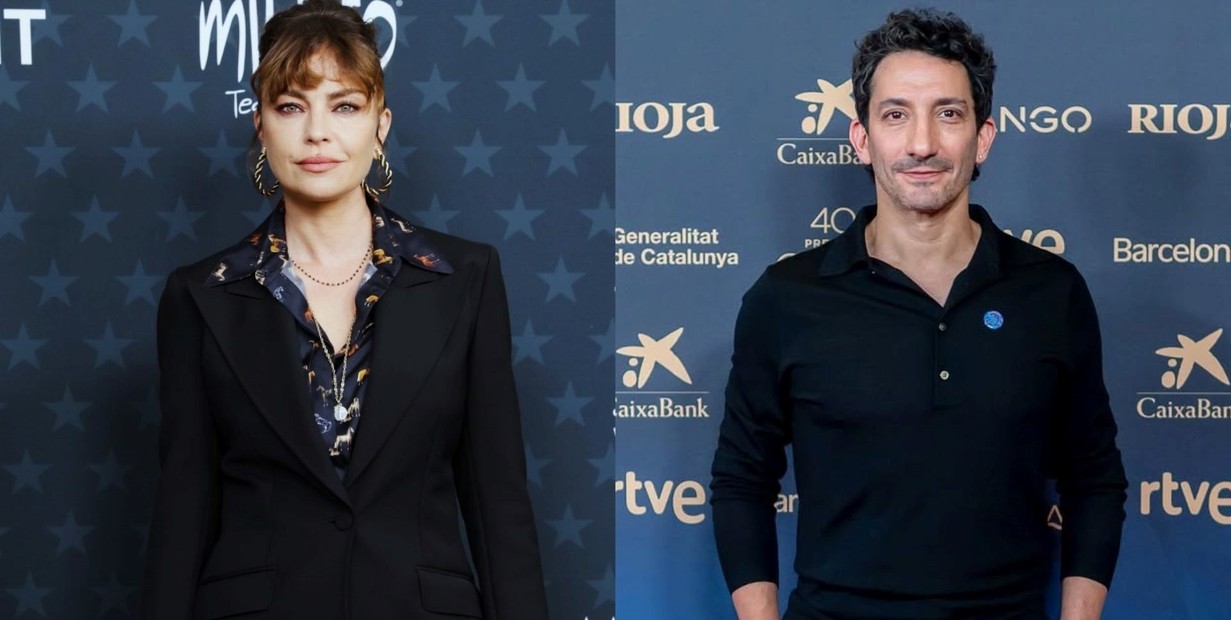

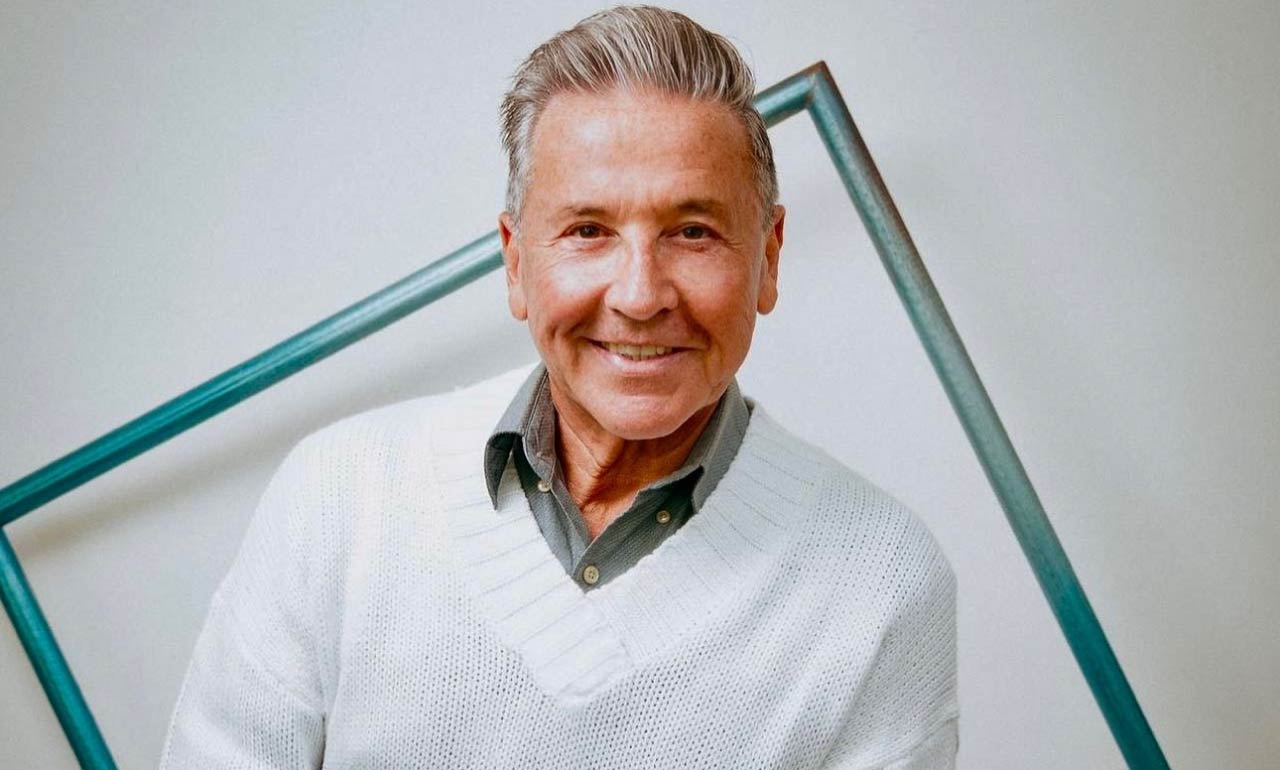

“Necesitamos una justicia efectiva, rápida y concreta… y justa”

En un tiempo político atravesado por la grieta y la pérdida del lenguaje común, el jurista entrerriano, Julio Federik -autor del Código Procesal Penal provincial-, reivindica el diálogo como columna vertebral del sistema republicano. Advierte que el fanatismo “clausura el pensamiento ajeno” y recuerda que la Convención Constituyente de 2008 demostró que escuchar y aprender de la memoria histórica permite construir consensos duraderos. Señala que el odio político, cuando intenta usar a la Justicia como brazo ejecutor, “la convierte en una payasada”, y reclamael respeto íntimo por la ley como fundamento de ciudadanía. Sobre la Corte Suprema, propone ampliar su integración y limitar las causas que llegan a su agenda.

Por Nahuel Maciel

En una época en la que el debate público se degrada bajo el peso de la inmediatez, la mediocridad, la decadencia, la crispación afectiva y el descrédito institucional, Julio Federik -jurista entrerriano, autor del Código Procesal Penal de Entre Ríos y referente doctrinario para generaciones de jueces, fiscales y defensores- vuelve a situar el diálogoen el centro mismo de la arquitectura republicana. “El fanatismo es una cerrazón total al pensamiento ajeno”, advierte; un cierre hermético que clausura la posibilidad misma de construir el “tejido social” y obtura la racionalidad de las instituciones. Su diagnóstico no se proyecta desde la abstracción: nace de una experiencia histórica concreta. La Convención Constituyente de 2008 -recodó-, fue posible porque sus integrantes -de signos políticos diversos- eligieron escucharse. Aquella reforma fue, en sus palabras, “un diálogo con la memoria”, un ejercicio de revisión crítica de las tradiciones constitucionales entrerrianas, especialmente de la Convención de 1933.

En contraste, Federik observa hoy una sociedad signada por la grieta, donde no solo “no se habla”, sino que “ya no interesa hablar”; donde el odio político se desplaza hacia sectores del Poder Judicial que, si aceptan ese mandato, “convierten a la Justicia en una payasada”. Su advertencia no es nueva: ya en los años ’80 denunciaba en la prensa cómo el odio enquistado podía luego ser instrumento del poder y una herramienta de persecución.

Para Federik, la Justicia tiene un papel claro pero limitado: “Es la última instancia para resolver conflictos”, no una máquina para remediar problemas sociales que la política se rehúsa a enfrentar. El juez debe ser guardián de la ley, pero también de su sentido: si la norma no alcanza a satisfacer la idea de justicia, debe explicarlo o incluso declarar su inconstitucionalidad. En esa delgada línea entre legalidad y legitimidad se juega la integridad del sistema republicano.

El diálogo con ANÁLISISderivó hacia otro eje moral: la desigualdad estructural. Admitirá con énfasis que la pobreza no es natural, y relata una escena vivida en las costas de Angra dos Reis, donde pescadores humildes se negaron a vender pescado en un día prohibido por la normativa. Allí, en ese gesto mínimo pero contundente, Federik encuentra la esencia misma de la ciudadanía: la convicción íntima de cumplir la ley incluso en soledad absoluta.

Cuando habla de la Corte Suprema, no lo hace en clave de denuncia sino de reforma. Considera “grave” que el máximo tribunal funcione con solo tres ministros, señala la hipertrofia de causas que llegan sin filtro y cuestiona “el sello del 280” como dispositivo para desbordes estructurales no resueltos. Propone una Corte con más integrantes, con criterios estrictos de admisibilidad y con abogados que lleguen a ella solo mediante formación superior rigurosa. “La abogacía es un arte”, dice; y para ejercerlo en la cúspide se necesita técnica, reflexión y experiencia.

Para Federik, sin diálogo no hay Derecho; sin Derecho no hay República; y sin República, la violencia se vuelve la gramática del poder. En un país fracturado, su insistencia del diálogo, de la escucha y de la memoria aparece como un refugio intelectual y, también, como un programa político para recomponer el porvenir.

-Cuando en un puesto de gobierno se designa a una persona fanatizada, en rigor, se clausura el diálogo político.

-Así es. El fanatismo es una cerrazón total al pensamiento ajeno, al pensamiento del otro, al respeto hacia lo que otra persona puede y debe señalar. Entonces, cualquier forma de esta naturaleza, jamás puede, en definitiva, prosperar.Queda ahí. Hay gente que se cree muy iluminada con la Inquisición ydespués del tiempo supimos perfectamente que lo que habían hecho fue un daño tremendo a donde fue aplicado.Entonces, la necesidad del diálogo para la construcción del tejido social, para la instalación de instituciones racionales y abiertas siempre es imprescindible.Fíjese una cosa que caracterizó a la Convención Constituyente de 2008, aquí en Entre Ríos: fue que pudimos dialogar.No solamente pudimos dialogar, sino que el diálogo fue el punto básico que permitió los acuerdos en materias muy difíciles. Además, le llamaba la atención cómo convencionales de distintos signos políticos-partidarios podían dar su apoyo para lograr la unanimidad en proyectos importantísimos que se plasmaron en la Constitución.Yo señalo esto exclusivamente por esta cuestión: en ese momento se dio la posibilidad de escuchar, de intercambiar ideas y de generar consensos, que es algo que es fundamental.Después, cuando vienen las posiciones que se vuelven antagónicas, no por el contenido o racionalidad de las posturas, sino porque existen elementos afectivos, llámese políticos o lo que fuere, que impiden el diálogo, bueno, viene el desastre.Aquí, cuando en las familias no se podía hablar de política porque la grieta impedía todo tipo de diálogo… eso trajo consecuencias muy importantes y una de ellas es que ya no se habla.

-Hay algo que usted señala en la experiencia de los convencionales de 2008: el diálogo no solo fue entre los convencionales, es decir, entre pares; sino que también la convención entrerriana dialogó con otras experiencias de reformas constitucionales, porque Entre Ríos fue una de las últimas provincias en reformar su constitución.

-El diálogo con la memoria es muy importante para consolidar la coherencia. En definitiva,el diálogo con la memoria es la revisión de la historia próxima. Es algo que es muy necesario. Nosotros tuvimosel conocimiento o la revisión de las posiciones históricas de nuestra Convención del 33, por ejemplo.Por eso, lo quiero señalar exclusivamente como un momento en que se pudo y se dio el diálogo; en contraste con el tiempo posterior donde la grieta por el solo hecho de pensar distinto clausuró el diálogo. Y esa herencia de la grieta es la que tenemos en la actualidad yque se manifiesta fundamentalmente en dos situaciones.La primera, en que no se habla. Y la segunda, es que no le interesa hablar a la gente. A la gente ya no le interesa hablar de política, porque está entendiendo que “pierde el tiempo”, que más valehablar de banalidades.

-El odio político, que es una pandemia en la civilización occidental, encuentra en ciertos sectores del Poder Judicial a su brazo ejecutor.

-Fíjese, que señalé eso mismo en cuatro artículos que escribí alguna vez para El Diariode Paraná, pero en la década del ´80.Señalé en ese entonces cómo y por qué razón el odio cuando se enquista en el poder político y cuando pretende utilizar a la Justicia como su brazo ejecutor, la percude, la aminora, hace de la Justicia una payasada. Señalaba en aquel en aquel momentola importancia de los jueces de mantener sus posturas ceñidas a la Constitución. Y a ese concepto siempre lo pregoné. Me acuerdo que salían los artículos periodísticos y los recortaban y los pegaban en el Colegio de Abogados con chinches en la pared de madera. En esos escritos iba señalando cómo nacía el odio, de qué ingredientes se componía y cómo y por qué las acciones que se veían en aquel momento tenían estas características. A eso lo que viví en aquel momento, estamos en la década del ´80 y que tuvo una aplicación atroz. Y ahora se está reeditando ese odio.

-Se enseña que la paz es obra de la Justicia. No obstante, es un error político pretender que la Justicia resuelva las cuestiones sociales que la política no quiere resolver.

- Sí, la Justicia es la última instancia para resolver conflictos. Por eso, no puede resolver cuestiones de índole social.La Justicia interviene cuando el conflicto aparece y entonces hay que darle una solución conforme a la ley vigente. Y hay que ser respetuosos de la ley vigente, pero del mismo modo hay que explicar también la ley vigente.Hay que explicar cuando usted tiene que cumplir con la ley… y la verdad es que a veces a un juez le puede surgir el conflicto interno porque está cumpliendo con la ley, pero que sabe que no alcanza a cumplir el requisito de la satisfacción intrínseca de la Justicia.Si usted tiene ese conflicto y es juez, explíquelo, dígalo o decrete la inconstitucionalidad de esa ley. Porque la ley está para ser cumplida.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1166, del día 27 de noviembre de 2025)