Micaela Kamien

Mabel cuida. Se levanta a las 5.30, pone a calentar agua para el mate y mientras tanto carga el lavarropas, corta pan, lo tuesta, pela verduras para las viandas. Su orquesta de tareas domésticas empieza a sonar al alba y se silencia a la medianoche. Vive en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, trabaja por las mañanas en el barrio porteño de Montserrat, donde limpia oficinas. Tiene una hora y media de viaje, primero toma el 140, después el 17. Antes lleva a su hijo Lucas a la escuela, a la Juana Manso de Villa Adelina, y a la pequeña Marisol la deja en lo de una vecina. Los cría sola desde que el padre se fue a trabajar a Uruguay. A veces él manda algo de plata. A veces. Mabel entonces trabaja más horas. Por las tardes, cuida a una señora de casi 80 años en la zona de Villa Ballester, justo a dos cuadras de la iglesia de La Merced, donde la lleva a pasear.

Mabel es una de las miles de mujeres jefas de hogar en Argentina, donde hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 25% del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, según datos de Fundar. A su vez, dos de cada tres de estos hogares monomarentales no perciben la cuota alimentaria, o la reciben de manera aleatoria (UNICEF).

Cuidar es un trabajo

Como tantas otras mujeres, Mabel dedica su vida a cuidar, de forma remunerada y no remunerada. Limpiar, cocinar, lavar ropa, bañar, llevar a la escuela, a turnos médicos, ayudar con las tareas escolares, dar medicamentos, acompañar y contener emocionalmente: todas estas tareas implican trabajo y han sido históricamente invisibilizadas. Se nos enseñó que eran actividades realizadas por amor, amor de madres, amor abnegado, pero como dice la filósofa e historiadora Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Aunque haya amor, hay en el cuidado además un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida. Y lo hacen mayoritariamente las mujeres en el mundo entero sin obtener una remuneración económica a cambio: “Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, explica Federici, autora de ‘Calibán y la bruja’.

Los movimientos feministas han logrado introducir la temática de los cuidados en la agenda pública. La pandemia hizo lo suyo: cuando el mundo se detuvo, lo único que parecía seguir girando, irremediablemente, era el disco rayado de los cuidados. Todas las actividades habían quedado suspendidas en el tiempo, salvo cocinar, limpiar, higienizarse. La rueda sinfín de los cuidados nunca se detiene. Como Bill Murray en la película ‘El día de la marmota’, que se desespera ante el sonido perturbador de su despertador cada mañana, que le anuncia el inicio del mismo acto rutinario, agobiante por lo reiterado.

Otra vez sopa, otra vez a cuidar.

Tiempo, bendito tesoro

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, elaborada por el INDEC, podemos observar claramente que las mujeres argentinas invierten tres horas diarias más que los varones en trabajo no remunerado, y esto se traduce en menos tiempo para educarse, para generar ingresos, para descansar, socializar, ir al cine, leer. En definitiva, las mujeres tienen menor calidad de vida y menos autonomía, lo que a su vez eventualmente limita sus posibilidades de salir de vínculos violentos. Las mujeres, entonces, son más pobres, más dependientes, más sometidas.

A pesar de las transformaciones culturales conquistadas por los movimientos feministas y de la diversidad, persiste fuertemente la división sexual del trabajo, que promueve tareas productivas fuera del hogar para los varones y tareas reproductivas domésticas para las mujeres. Valga como ejemplo que las trabajadoras de las casas particulares son el último eslabón en el mercado laboral, el peor pago, el más informal y precario. Según el Ministerio de Trabajo, 99,3% de este trabajo es realizado por mujeres.

Las que cuentan con mayores recursos contratan a otras mujeres. Es lo que se conoce como feminización de los cuidados. Las pobres se ocupan de los cuidados de las ricas. Las pobres también cuidan a las pobres, en los comedores populares, en los barrios más vulnerables, en las organizaciones comunitarias. Las mujeres sostienen el mundo.

En la década del 90 las feministas italianas consiguieron lo que se conoció como la “ley del tiempo” y pudieron hablar de la injusticia en el uso del tiempo. Treinta años después, las feministas argentinas lograron otro hito histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como un derecho humano, y por lo tanto los Estados tienen la obligación de garantizarlo.

El cuidado ya no es invisible: ahora es un derecho humano

En enero de 2023, Argentina había presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. La respuesta llegó en agosto de 2025. Fue contundente: reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano. Esto significa que todas las personas tenemos derecho a recibir y brindar cuidados, y también al autocuidado. No es un privilegio ni es un asunto privado, todas las personas necesitamos recibir cuidados en alguna etapa de nuestra vida, y el Estado debe garantizarlo.

Quienes cuidan tienen que tener derechos laborales, los Estados deben cuidar a quienes cuidan. La Corte dijo algo más: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género, que tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, como la pobreza, la dificultad de acceso al trabajo remunerado y de calidad, a la educación y a una jubilación digna. Los Estados deben reconocer esas desigualdades y generar herramientas para garantizar el acceso al cuidado en tanto derecho humano. Fue clara la Corte: es hora de compartir los cuidados entre las familias, la comunidad, el mercado y los Estados.

El cuidado es un derecho y es un asunto colectivo.

Quiero tiempo no enjaulado

Ya lo decía María Elena Walsh en la ‘Marcha de Osías’, allá en 1966: queremos tiempo no apurado, no enjaulado, tiempo de jugar, de gozar, estudiar, viajar, pensar, leer, soñar.

Las mujeres del Partido Comunista Italiano fueron pioneras: en el año 1990 presentaron un proyecto que se llamó “Ley de los Tiempos”, en el que planteaban que la gestión del tiempo era un problema político. La iniciativa cuestionó el reparto sexista del tiempo y planteó una reivindicación fundamental: un tiempo para vivir. Las feministas italianas tomaron la delantera: el artículo 1 de la ley reconocía el derecho de toda persona a prestar y recibir cuidados y a disponer de recursos y de tiempo para ello. Algo similar a lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 2025.

El proyecto de las italianas incluía un artículo sobre el tiempo en la ciudad: decía que los horarios comerciales, bancarios, de oficinas públicas, escolares eran incompatibles con el horario del empleo remunerado y que eso exigía que alguien, léase las mujeres, renunciaran a su propio tiempo. Proponía que los Estados crearan planes para ordenar los tiempos de la ciudad.

Roma entonces reordenó los ritmos urbanos. “Estuve ahí en ese momento. Vi los cambios en el sistema de transporte romano, la creación de clubes de mujeres, el doble horario de la oferta educativa. Empezaban a tocar una nueva música las italianas feministas”, recuerda con emoción la socióloga y pionera en temas de cuidados Virginia Franganillo.

“Si los varones no cambian, cambiemos las ciudades”, decían las italianas. Lograron que se sancionara parte del proyecto de ley. Así pusieron el tema sobre las mesas italianas, lo colaron en los debates intelectuales y crearon herramientas para medir el uso del tiempo. Su lucha resonó en otros países de Europa, y también en América Latina, donde hoy las feministas lideran la discusión pública sobre el tiempo de los cuidados.

“En los 60 discutíamos sobre la división sexual del trabajo. Militantes y académicas argentinas debatimos sobre cuidados durante veinte años, pero no se había logrado crear una política pública. Años después, el gran espaldarazo fue el primer paro de mujeres”, recuerda Franganillo. Era el 8 de marzo de 2017. Argentina daba a luz el primer Paro Internacional de Mujeres. ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’: los cuidados salieron del clóset doméstico y fueron parte de los reclamos que ese día ocuparon las calles.

¿Y quién podrá cuidarnos?

El mundo cambió: se extiende el promedio de vida. El envejecimiento poblacional implica que las personas viven más años y que habrá mayor cantidad de personas adultas mayores que demandarán cuidados. Además, bajan las tasas de natalidad, por lo tanto habrá menos personas jóvenes para cuidar a las mayores. A su vez, cambian los modelos de familia: a los tradicionales se suman los monomarentales, monoparentales, matrimonios igualitarios con y sin hijes, personas que viven solas, modelos que se arman y se desarman. Si históricamente los cuidados eran asuntos familiares, domésticos, las nuevas formas de vida familiar contarán con menos personas para brindar cuidados.

Según la Encuesta del Uso del Tiempo de 2002, en Argentina el 70% del cuidado de las personas mayores lo hacen las familias. Bueno, las mujeres de las familias. En el 30% restante, el cuidado lo gestionan personas externas (otros familiares, la comunidad, el mercado). Quienes pueden contratar servicios de cuidados remunerados en el mercado representan menos de 10% de los hogares, según el último informe de Fundar.

En la medida en que la demanda de cuidados cambia más rápido que la oferta de infraestructura y servicios, existe una sobrecarga de responsabilidades de cuidado en las familias. Bueno, en las mujeres de las familias.

Hoy los Estados se ven ante la necesidad de abordar los cuidados con políticas públicas. Es una oportunidad para el empleo y el desarrollo de las ciudades. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo en Argentina la economía del cuidado podría crear alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030.

En los últimos años, Argentina venía avanzando a paso firme en el diseño de las políticas de cuidados, a través del Mapa Federal del Cuidado (un portal para localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado y de formación para personas cuidadoras), el Programa Casa Activa de acceso a complejos de vivienda colectiva para personas adultas mayores, el proyecto de ley presentado en el Poder Legislativo para crear un Sistema Integral de Cuidados, la mesa interministerial de cuidados, la creación de 500 centros de Desarrollo Infantil de atención integral para infancias hasta los 4 años de edad, kits de lactancia, el Sello Igualar para generar espacios laborales más inclusivos.

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 el panorama es otro: de 50 políticas de cuidado sólo 3 quedan activas. Son datos del último informe de la Cocina de los Cuidados, un espacio intersectorial de monitoreo de las medidas gubernamentales en el campo de los cuidados, integrado por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas.

Cuidado descuidado

Algunos de los resultados del informe: 1,4 millones de personas adultas mayores quedaron por fuera de la cobertura de medicamentos de PAMI, ya no se distribuyen anticonceptivos, cunas para bebés, equipamiento para maternidades, medicamentos para el embarazo, hierro para recién nacidos, se redujo a un tercio el presupuesto para cuidadoras comunitarias, se cerraron 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumo problemático, que es una de las pocas herramientas de contención para jóvenes con problemas de consumo en los barrios populares.

“En el gobierno anterior habíamos creado programas ejemplares para el resto de la región -explica Lucía Cirmi, Economista y ex Subsecretaria de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad-. Desarrollamos una batería de políticas con una escala muy por encima de lo que se manejaba en el resto de América Latina. Por ejemplo, el Mapa Federal de los Cuidados después se replicó en Colombia, Brasil y Chile. El programa Registradas (creado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado), que alcanzó acá a 43 mil mujeres, tenía cuatro veces la cobertura de lo que tiene un programa similar en Chile. Nuestra política de vivienda activa y colectiva para personas adultas mayores fue la primera experiencia pública en Latinoamérica. Todas políticas que se replicaron en otros países y que desarmó el gobierno de Milei”.

Al menos nueve países latinoamericanos ya avanzaron en leyes integrales de cuidado y otros quince modificaron políticas para ampliar sus sistemas (Cepal, 2025). Es la antítesis de Argentina: acá se enfocó el ajuste en las personas que cuidan y en quienes necesitan recibir cuidados, a quienes hunde en el abandono.

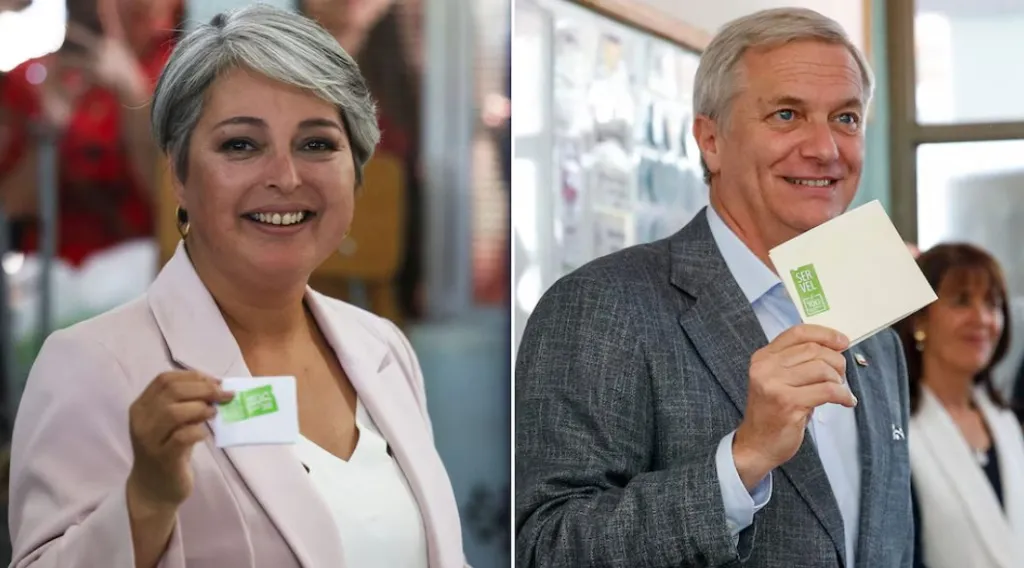

En agosto de este año tuvo lugar la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno de México. El centro del debate: la sociedad del cuidado, un modelo que reconoce el cuidado como un derecho humano, un trabajo productivo y un pilar del bienestar social. En la conferencia se acordó una nueva hoja de ruta para los próximos 10 años a través del ‘Compromiso de Tlatelolco’. El gobierno argentino no se presentó. Sí lo hizo la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que firmó un convenio bilateral con México.

Buenos Aires ha logrado sostener algunas políticas de cuidados al margen de la motosierra nacional: obras de infraestructura para la primera infancia, el Plan Qunita de acompañamiento integral para madres y recién nacidos, el registro y formalización de trabajo de cuidadoras de personas adultas mayores. Las provincias de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego pudieron avanzar en proyectos para crear sistemas de cuidados. También han sostenido algunas políticas de cuidados La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santa Fe.

“Es imposible mantener las políticas nacionales que han sido desmanteladas; de todos modos, estamos sosteniendo programas locales como el Cuidar, y optamos por no visibilizar programas para evitar los castigos y así protegerlos”, explica Alicia Tate Rubio, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe.

Desde la Cocina de los Cuidados pensaron una estrategia: un proyecto de ley presentado a través de la diputada Mónica Macha que pretende obligar al gobierno nacional a dar marcha atrás en el desmantelamiento de las políticas públicas declarando la emergencia en políticas de cuidados. “Pensamos no solo una política pública sino en construir un paradigma del cuidado, una perspectiva que transforme al Estado en un Estado que cuida. Para los feminismos es un tema de agenda muy actual y seguimos trabajando en medio de este contexto tan hostil”.

“Estamos en una profunda regresión, peleando contra el hambre. Pero hemos logrado algo: concientizar sobre el cuidado como un trabajo. De esa no nos bajamos”, dice Virginia Franganillo desde los pasillos de un hospital, mientras cuida a una amiga que está atravesando una enfermedad grave. Sabe de cuidados.

El discurso de odio contra la población LGBTI+ que dio el presidente en Davos le rebotó como un bumerang: en febrero de este año la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se convirtió en una de las movilizaciones de resistencia más rotundas. Hoy, las embestidas contra las poblaciones que más necesitan ser cuidadas van delineando otro dique de resistencia ante la crueldad.

“Échame tierra y verás cómo florezco”, dijo alguna vez Frida Kahlo, en rebelión ante el dolor y las injusticias.

(Informe publicado elDiarioAr, el 25 de octubre de 2025)