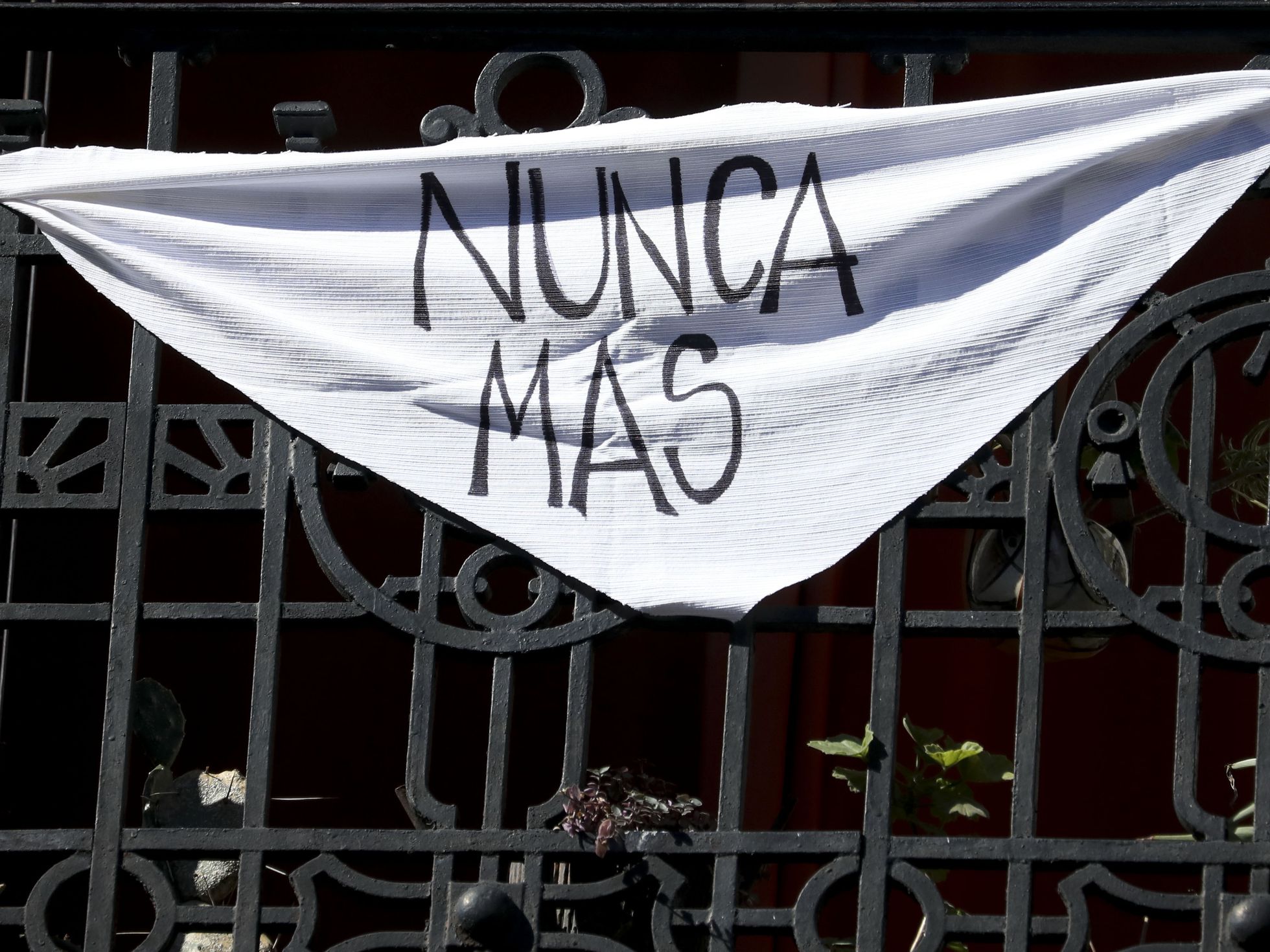

Una imagen provocadora que construye silencios.

La resignación se tomó una siesta a la espera de piedad.

La hora podía ser cualquiera, pero el lugar no lo era y fue lo que convirtió la imagen en un disparador. Alumbraron infinitas expresiones e incómodos silencios. Todo a la vez en agria mezcolanza.

Hay muchísimo para decir, bien o mal. Pero es tan contundente que se nos ocurre, hay mucho más para callar. Paradoja, valía un grito y me dejó mudo.

Es que (nunca mejor utilizado) sobran las palabras. La mejor elegida será la peor. Absolutamente. Están demás. Aunque inmediatamente, por ese entremezclarse de tripa y corazón, viene un impulso, ancestral, de tener que registrarlo. De alguna manera y hoy día llevamos a todo lugar una cámara.

Aquello de tomar la instantánea viene con nosotros y como transitamos cierta dictadura de la imagen, fotografiar es cotidiano.

¿Por qué ancestral? Pensemos: fue en una caverna donde hubo la necesidad de registrar aquello que un ser había logrado. Darse cuenta de sí (grabando en piedra sus manos) hasta vanagloriarse de un logro (la cacería).

Ahora, sin tanto salvajismo (bah, quien sabe), después de largo recorrido, sobreviene el impulso por meter en el inventario de imágenes una más. Esta vez, una que interpela.

Es en Paraná, capital entrerriana. Muy fuerte, un llamado de atención. Un llamado. Nos detuvo. Removedor (de lo dormido), conmovedor.

Unos pasos más allá, sin reponerme y con la respiración cambiada, me doy cuenta que puede ser en cualquier lugar de la provincia, del país, del mundo. Personas en situación de calle. Van y vienen, revuelven. Se quedan dormidas.

Tanto se las menciona que pasaron a ser un elemento más. Pero, creo, no es así. Sobre todo, por lo de personas. Pero algunas veces parecen no estar presentes.

Las hay por cientos y es ahí cuando la sensación, cruzándolos todo el tiempo, se da violentamente contra la estadística, la que fría y prácticamente irrefutable, si de registros se trata, nos dice que son -los pobres- cada vez menos.

Confieso, más allá de múltiples revisiones, la duda persiste.

La más simple caminata nos ofrece a ese alguien que nos llama la atención para poner en crisis, una y otra vez, las afirmaciones de base matemática. Hay fórmulas y cuadros que no pueden vencer el desconcierto.

Se me ocurre, en relación a esas personas tan golpeadas que parecen caídas del mapa y obviadas en la recolección de datos, que sufrieron una especie de desalojo.

Desalojar es sacar de un lugar. Desplazar. Es, en su esencia, un desahucio y esto, es muy duro. Demasiado.

Los hay grotescos. Me viene la imagen que recorrió el mundo cuando en la terminal aérea de Madrid (España) sacaron a todos los sin techo que allí habían encontrado algún cobijo. Por su volumen y contenido conceptual, llamó la atención porque puso a prueba la capacidad de asombro. Se desalojan pueblos enteros. Hay a toda hora destierros, emigración. Ahogados. Está Lampedusa, pero muy aquí cerquita, también.

Volvamos a nuestra imagen. La que se repite en cualquier momento, en cualquier lugar.

Se me ocurrió que por repetida la situación, hicimos, conscientes o no, una especie de desalojo. Las desplazamos, las corrimos, las quitamos de nuestra retina.

No puedo decir por qué o como pasó. No hay juicio en esto. No vale la pena. Nada de flagelarse. No valen los dolores sin sentido, porque no redimen.

Puedo y debo decir que existe lo alentador. Es que mientras se producen desalojos (vacíos), hay muchos que toman y abrazan. Alojan y calman. Nos sostienen como humanos. Como personas. Quien pudiera saber si es suficiente. Pero al menos, es algo. Profundamente humano. Nos reconcilia con lo mejor de cada uno. Una oportunidad para rescatar a los que parecen estar fuera.

La resignación se tomó una siesta, espera de piedad.

Es bueno sentir e intentar pensar. Vale no obviar. Aún más no producir el desalojo de algunas imágenes. Aunque molesten un poco. No somos culpables. Pero con el tiempo, quien sabe. La idea que surge es no desalojar algunas cuestiones de la mirada.

José Saramago escribió que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir (1), lanzó al renglón de sus cuadernos. Es interesante.

El hambre

Sobrevuela todo esto el hambre y no en abstracto. Es difícil. ¿Alcanzó el sueño en el umbral con la panza vacía? Quién sabe.

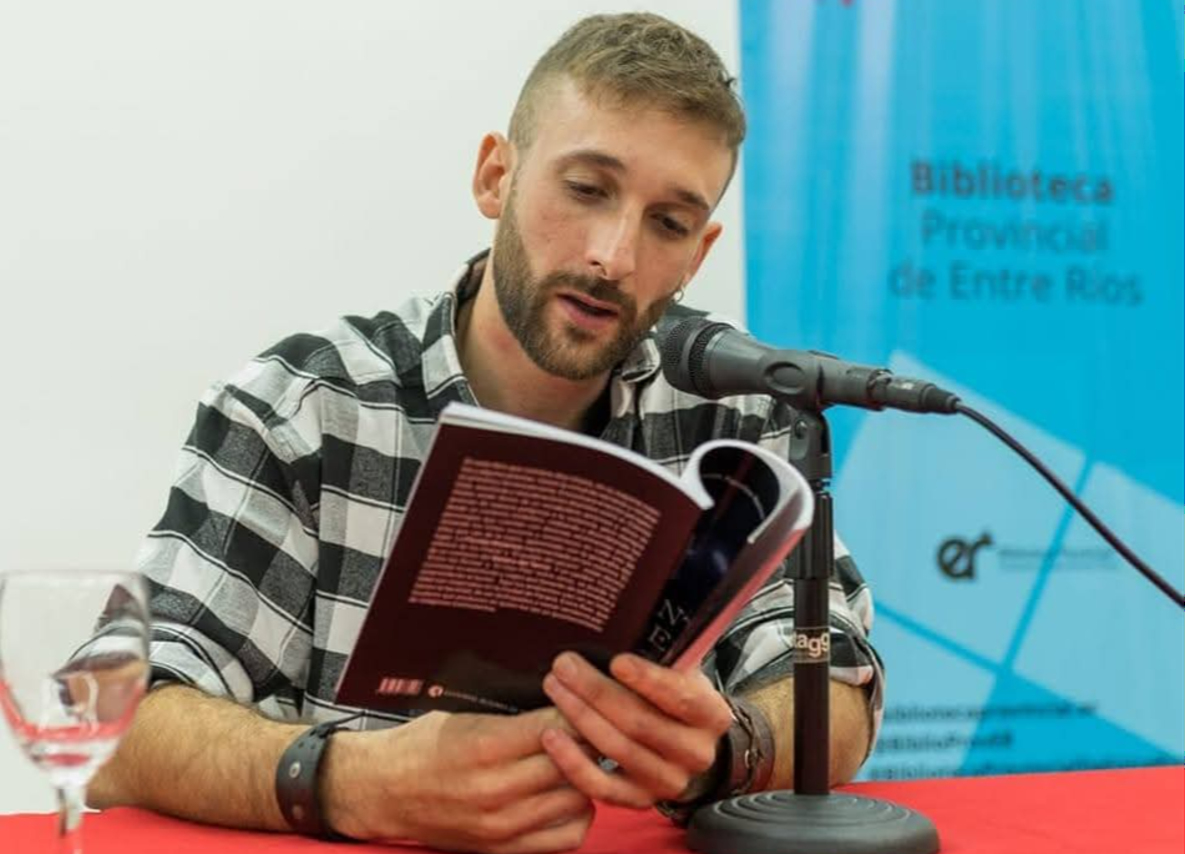

Martín Caparrós, que virtualmente visitó Paraná hace algunas horas, nos explicó desde su comprometida y penetrante mirada, que conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre -y, al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más que el hambre verdadero.

Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo. El hambre ha sido, desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y, al mismo tiempo, tan evitable como el hambre. Yo no sabía (2). Él no sabía. Nosotros, tampoco.

La resignación se tomó una siesta a la espera de piedad. En un frío umbral, a la vista de todos los que, humanos, se niegan al desahucio de borrar lo que es, aunque doloroso, parte del paisaje.

Referencias

1) José Saramago, en “Cuadernos de Lanzarote”.

2) Martín Caparrós, en las primeras páginas de “El hambre” (2014).