La derrota es una situación idónea para desbordarnos cognitivamente.

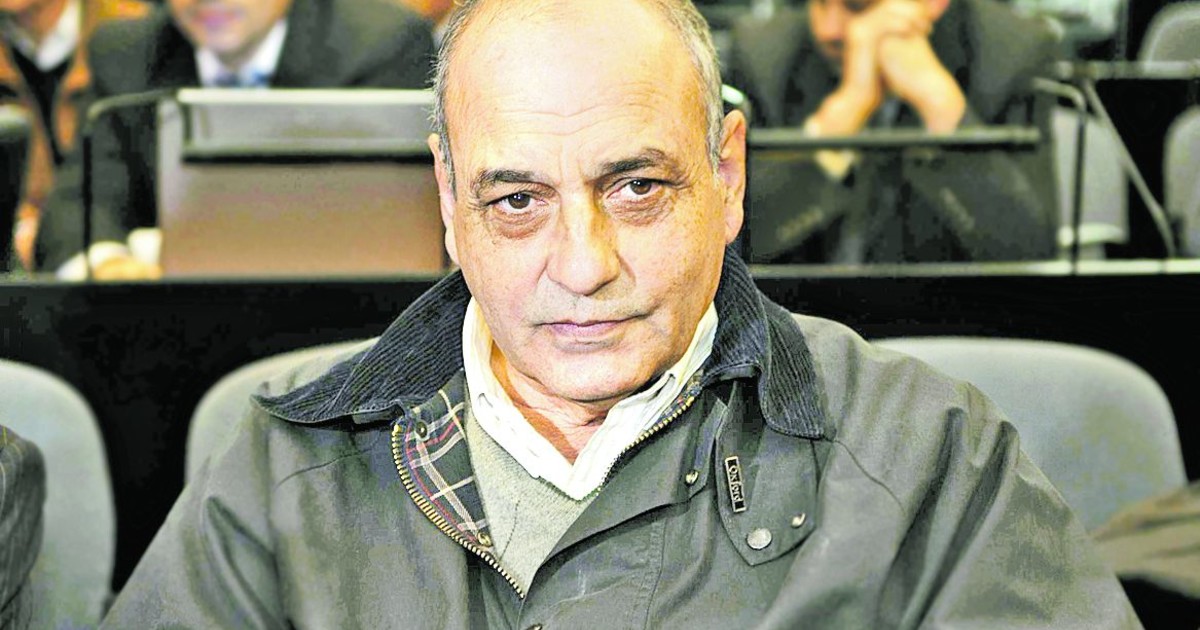

Rafael Bielsa

La soledad a veces es inexorable, pero, después de una derrota, es fulminante; todo se vuelve hueco alrededor. Es inútil intentar liberarnos de nuestra despiadada soledad si necesitamos entender las razones, aceptar los precios, y comprobar si queda algo para compartir. Se convierte en la única compañía, en lo que de verdad nos queda.

Se hace de golpe la soledad, como los tajos. Se expande por debajo, como una religión. Vagabundea con segundas intenciones, como los perros. Es el imperio de los sentidos, una sed que las coartadas no sacian, una usanza anonadada y ciega. También es un lugar donde no es posible que algo nos agreda de nuevo.

La derrota es una situación idónea para desbordarnos cognitivamente, como sucede con la infamia de las recriminaciones a militantes; para hacernos tomar pasos con implicaciones de las que no somos conscientes, como chismear a ras de piso. Cosas consideradas infranqueables son sobrepasadas, el declive con el que coexistíamos colapsa, nuestro inconsciente antropológico se enreda donde antes se escurría. Allí se mete la soledad, flamante, con bulevares hacia adentro y hacia afuera, donde todas las excusas son de segunda mano.

Desde afuera hacia adentro, hay que recordar que, si adjetivamos como “roto” todo lo que no nos gusta, la palabra perderá su significado. Recuperar el discreto encanto de las convicciones. Poder mirar la belleza diurna de la memoria, la gracia montaraz de la confidencia. Oír el ruido arrasador del borrón con cuenta nueva horadando el vacío. Hay que impedir que algo nos quite la soledad sin darnos compañía. De adentro hacia afuera, el mejor remedio contra la soledad es saber escuchar a los demás.

No es chicharrón de vizcacha interpretar qué factores condicionan el humor social. ¿Cuál es la mejor manera de acceder a su conocimiento? ¿Encuentros, conversaciones, compartir lugares comunes? Vivimos una estación donde la opacidad tecnológica embiste contra la igualdad y la transparencia, en la que los comportamientos emocionales y sociales desconfían de las políticas públicas. Llegaron los algoritmos y no trajeron sosiego, se acabaron los fundadores y no dejaron semilla; hay que oír, descifrar, y avizorar. Solos, tenemos que acertar en las preguntas cuyas respuestas nos indicarán el camino; si es que nos damos cuenta de hacia dónde hay que ir. Palabras simples, temas breves, aceptar el conflicto atencional, usar herramientas para procesar la información, ser desenvueltos y consistentes con los interrogantes.

¿Cuál es la Argentina grande con la que soñó San Martín, cuál es la magnificencia que hay que rescatar para que vuelva a emerger? El concepto de excelencia, ¿se refiere a gobiernos, a proyectos de país, a momentos históricos, a imaginarios colectivos, o a un poco de todo y algo de cada cosa? ¿Cuál de las Argentinas de los últimos 40 años late en el corazón impaciente y desconcertado de los argentinos? Este es el germen, porque cuando no se sabe hacia dónde se navega, ningún viento es favorable: ¿cómo quiere ser Argentina, y qué está dispuesta a pagar para ser como quiere? Hay una frase ajustada al tono de José Ortega y Gasset, un pensador conocido: “La Argentina no sabe lo que le pasa, y eso es lo que le pasa”. Transcurrieron más de 80 años desde aquel “pueblo joven”.

¿Por qué razones deseamos que nuestro país sea tomado en consideración? ¿Por las industrias del automóvil, la construcción aeronáutica, el cine y los reactores nucleares, o por la energía, el cobre, el litio y la soja? ¿Por ambas cosas, o por ninguna o por otras? ¿Queremos que se nos respete, o eso es algo que nos tiene sin cuidado? ¿Entendemos nuestra realidad o estamos frente al colapso de la comprensión? ¿Hay sentido común, o hay confusión? Si no sintonizamos con las necesidades presentes, no podremos apasionar a otros con una perspectiva de futuro, y nadie apasiona si no está apasionado. Las expectativas no prosperan ante una comparsa de egos.

Cuando hablamos con alguien del exterior, ¿qué voz queremos que escuche? ¿La de un país sobrio y despejado, o la de un cronista de guantes de madera, carcajada falsa y campanillas estrafalarias? La nación, ¿es un fardo que arrastramos, o algo que nos puede suceder? Acertar en estas respuestas sirve para entender la diferencia que hay entre ganar una elección y gobernar. Para gobernar hay que ganar una elección, pero se pueden ganar los comicios y no gobernar. La victoria tiene prensa VIP, pero esos arrebatos poselectorales suelen ser la flor de un día; nos ha pasado, y nos volverá a pasar.

La neblina es la marca en el orillo de la coyuntura occidental. El desorden de las reglas razonables durará, lo que significa que le irá bien al puñado que se aproveche del berenjenal. No es algo nuevo, pero es más rápido que otras veces. Hay tribus de creadores de contenidos que enfrentan al colonizador, cosechan flaquezas y tejen galerías profundas. En la superficie, gobiernan los que expresaron mejor lo que no expresamos sus adversarios, porque capitalizaron una identidad política más nítida. Son los que resignan la posibilidad de tener nuestros propios estándares nacionales acordes con los intereses, la idiosincrasia y la estructura productiva.

No gobiernan para defender los confines de la patria, y las próximas 24 horas de vida de cada uno de sus habitantes, sino para ornamentar un país dentro del cual sentirse a sus anchas. No para crecer sino para acumular. Para pensar dónde ubicar en sus viviendas vidrio electrocrómico, aluminio anodizado, hormigón bio receptivo con musgo, cerámica magnética, cemento conductivo, y la domótica correspondiente. Un plafón de estuco, el rosetón central, las luces indirectas. Gastan con el abuso propio de los vaciadores, con el derroche de los habituados a invertir plata ajena.

¿Qué piensan los que trabajan más, ganan menos, no se quejan? ¿Los contribuyentes, los chivos expiatorios, los paganinis? ¿Los que no encuentran trabajo y no saben cómo reclamar? Eso es parte de lo que hay que escuchar, que no consiste en explicar al que habla por qué se equivoca cuando piensa, por qué erró cuando votó, o por qué empezó otra vez de nuevo. Existe una diferencia muy grande entre procesar una derrota y atraer votantes. Para superar lo que pasa hay que escuchar, y las orejas no se piden, sino que se ofrecen.

Comprobar si existe el deseo de orientarse, de construir, de resolver, de disputar, de narrar; hacia dónde, qué cosa, y cómo. Si hay interés en hacer algo que supere la individualidad, que muestre el impulso por desarrollar la capacidad de actuar, decidir y transformar la realidad propia y colectiva, en contextos donde ha sido limitada, negada o invisibilizada. Si existe una grieta de orgullo por haber crecido aquí. Una rendija de apego a ser hijos de una madre y de un padre. Nietos de una copa de leche, sucesores de alguna ilusión. Si quieren ser espectadores de la acumulación de las riquezas ajenas, adherentes de brotes verdes de crecimiento económico, o componentes de un desarrollo conjunto, justo, y transparente.

También pasaron 80 años -suficientes- de cuando los trabajadores industriales empezaron a marchar rumbo a las plazas para hacer públicos sus reclamos; ¿dónde está hoy el corazón del conflicto distributivo, y cómo son y quiénes las nuevas subjetividades? Nos adaptamos a pensar que el comportamiento electoral está guiado por la percepción económica, pero ¿si fue reemplazada por una ad usum criollo, una intuición de bolsillo tóxica si llegara a ganar la oposición? Argentina es un país donde la debilidad política y la inestabilidad económica son las dos caras de Jano, el dios romano de las transiciones.

Al trabajador pobre, a quien el sueldo formal o el informal le dura “la primera semana”, o al desocupado, ¿les importa el derecho a decidir por sí mismos a nivel colectivo, tener control sobre los recursos estratégicos, reducir la dependencia financiera? Oscilando de la soga del libertarismo, no encuentran “los derechos” de la libertad de mercado, que han sido sustraídos por un proteccionista. La Argentina es un país muy dotado y fastidiosamente estéril, que tiene tantas oportunidades únicas como desilusiones gemelas; lo nuevo es siempre cosas viejas derretidas. Hay que escuchar si nos importa no carecer de sentido, idear un futuro menos meteorológico y más estructural.

Quien subió como outsider, si pierde su novedad y se vuelve parecido, no se mantiene. En Argentina habrá confrontaciones: el disruptivo y erosivo, contra espacios existentes, o contra quienes aparezcan con su vibra espontánea. Es necesario buscar tribus de conflictos y experiencias compartidas, donde los nombres sean reemplazados por los episodios, las autoridades por las destrezas, los antecedentes por las convergencias, los sermones por las relaciones. En soledad, sin tener que reiterar lo que no nos apasiona, sin alarmarnos frente al riesgo ni adherirnos a lo trillado. Hay que escuchar para vislumbrar el protagonismo, y convertirlo en una tecnología de comunicación avanzada. Serán años de desapego y de desdén; sabremos de qué barro venimos y de qué madera estamos hechos.

(*) Esta columna de Opinión de Rafael Bielsa fue publicada originalmente en el diario Página/12.