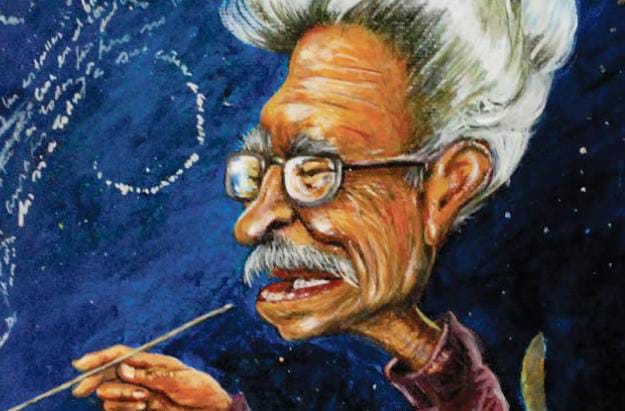

Mempo Giardinelli

Esta semana se cumplieron 40 años desde el fallecimiento del extraordinario escritor que fue Juan Rulfo. Quien desde varios años antes y hasta su muerte fue mi amigo, maestro y consejero durante la década de mi exilio en México.

Nacido en Apulco, pueblo histórico y precortesiano en el Estado de Jalisco, cercano a Sayula y Tonaya, lugares inspiradores de su extraordinaria obra literaria, allí impactan la arquitectura rústica, una iglesia construida a comienzos del Siglo 20 y un poblado que evoca todos los paisajes de la literatura rulfiana, si bien su etapa más creativa la desarrolló en la Ciudad de México, donde residió desde 1947 en la Colonia –barrio– Cuauhtémoc y con su entonces flamante esposa, Clara Aparicio, con quien vivió hasta su muerte en el departamento en la calle Rio Tigris, número 84, y donde escribió y pulió “Pedro Páramo” y toda su incomparable obra.

Nacido en 1917 en el Sur del Estado de Jalisco, hacia 1940 escribió sus primeros textos, que impactaron a la literatura de todo el mundo por su originalidad y potencia narrativa, tanta que con sólo un par de libros dejó su huella marcada en la literatura universal.

Juanito, como lo llamábamos sus discípulos y amigos, murió en su casa a los 68 años de edad y a causa de un testarudo y vertiginoso cáncer de pulmón. Pero sólo ahora, cuatro décadas después y en el 40° aniversario de su muerte, me atrevo a esta reflexión de amigo y joven discípulo, como fui desde finales de 1979, cuando el poeta Marco Antonio Campos me llamó por teléfono al departamento que yo alquilaba en el Sur de la Ciudad y me dijo: “¡Congratulaciones! Acaba de anunciarse el Premio Grijalbo de Novela de este año y, aunque no lo ganaste, ahí me pidió Juanito Rulfo que lo llames, ya sabes que fue uno de los jurados” y me dio su teléfono.

Yo no tenía idea de todo eso, pero llamé de inmediato. Me atendió él mismo y cuando tímidamente me identifiqué me trató como a un colega, y diciéndome que era mi novela la que debían haber premiado, me invitó a tomar un café al día siguiente en una librería de su barrio.

Desde entonces creí siempre que lo había conocido por puro azar y como revancha vital a poco de exiliarme en la capital mexicana, adonde llegué en Julio del tenebroso año 1976 luego de ser liberado tras una breve y espantosa estadía en los sótanos de la infame “Coordinación Federal”.

La amistad que Juanito (como lo llamábamos sus amigos) me prodigó desde entonces fue hermosa por blindada, generosa y constante, y porque me hizo lugar en su vida hasta la tarde del 7 de enero de 1986, cuando su muerte impactó a la cultura mexicana y a millones de lectores de todo el mundo.

Tengo para mí que se puede decir de Juanito que merecidamente alcanzó celebridad con sus dos primeros libros: la colección de cuentos El llano en llamas, publicada en 1953, y la excepcional novela Pedro Páramo, de 1955. Solamente volvería a publicar, en 1980, su novela breve El gallo de oro. Con esas obras su popularidad fue estridente para siempre, y, manteniendo un perfil bajo, en 1983 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Aquel 7 de enero del 86 yo estaba en México desde hacía un par de semanas y había ido a visitarlo. No fue una despedida triste porque él no lo permitió, pero los dos sabíamos que dada su enfermedad era un adiós. Me encomendó un par de favores personales que luego cumplí, y me pidió que le hablara de Buenos Aires, ciudad que amaba con idealizada desmesura.

Ya enfermo de gravedad, estaba acostado en cama de una plaza, de alto respaldar, y entre sábanas muy blancas. Una mesa de luz con una veladora tenue, como para que no se le viera el mal semblante, y allí una infaltable libretita y un lápiz Fáber número 2, amarillo, con gomita en la cola, que eran los que siempre usaba. No sé por qué había abandonado las lapiceras, pero se había desprendido de las tres o cuatro que tenía. A mí me obsequió su última Pelikan, preciosa y de cartucho, que todavía suelo usar.

La tarde de su muerte, me enteré por un llamado de Edmundo Valadés, mi otro maestro, amigo y protector durante los años de exilio, con quien yo colaboraba editando la extraordinaria revista El Cuento. Quedamos en encontrarnos en la funeraria y hacia allá fui. La Agencia Gayosso era y sigue siendo la más importante de México, y la sucursal de la avenida Félix Cuevas la más cercana al domicilio de la familia Rulfo. Allí estuvimos casi todos sus amigos y esa madrugada recibí un llamado de Buenos Aires. No recuerdo quién, del diario Clarín, me pidió que escribiera un artículo. La diferencia de tres horas permitía el cierre a tiempo.

La nota que escribí y dicté telefónicamente (entonces no había internet, y el fax era una tecnología en pañales) ocupó media página de la sección Información General de la edición del día siguiente, jueves 9 de enero de 1986. Se titula: “Testimonio de un amigo. Sus últimos días”. La copio del original que afortunadamente recortó y guardó mi hermana, en el Chaco.

“MEXICO, 8 (Especial por Mempo Giardinelli): Juan Rulfo sabía, desde hacía casi tres meses, que iba a morirse. El cáncer que se le anidaba en el pulmón, manifestado en un enfisema incurable, no le fue ocultado y él mismo supo atribuirlo, un tanto arrepentido, “a todo lo que fumé que fue demasiado. No tuve medida para muchas cosas y entre ellas para el cigarrillo”, nos dijo a Edmundo Valadés, uno de sus amigos de toda la vida, y a mí.

Ya postrado, y en su casa del Sur de la Ciudad de México, se dejó crecer la barba, se dedicó a escuchar cantos gregorianos y las músicas del Medioevo de las cuales era un incomparable conocedor, y ya casi no recibió visitas. Sólo unos pocos amigos, a quienes recibía los viernes o sábados, para charlar brevemente y seguir leyendo. Así empezó a prepararse para la muerte. Se fue entregando despacito, lentamente y como metáfora de su cuerpo menudo, flaco y fibroso, que se secaba como un higo al sol.

La semana anterior había escrito una dedicatoria en la primera edición de “Pedro Páramo” que le envió a su amiga Elena Poniatowska: “Días antes de mi muerte, Juan Rulfo” y a Valadés, el último viernes, le confió: “Espero que mi deterioro no sea lento y largo; no podría soportarlo”.

Su corazón, una semana después, le ahorró la agonía: falleció en la noche del martes 7 de enero de ese 1986, al caer la tarde y de un paro cardíaco.

En una de las últimas conversaciones telefónicas que habíamos sostenido, me había invitado a visitarlo para charlar de “la divina Buenos Aires y sus mujeres incomparables” y de otros asuntos que enhebraban nuestra amistad de varios años: “Ya que estás de paso por México, aprovechemos para despedirnos”, y desdeñó mis bromas sobre el patetismo de sus palabras.

Juanito era así: la muerte no entrañaba para él ni misterio ni miedo. La había conocido de niño, se familiarizó con ella en una vida intensa recorriendo ese país en el que la muerte es una amiga cotidiana, un fantasma que convive con la gente, y la abordó en Comala, ese pueblo inventado donde “traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas”.

En sus últimos días andaba reconcentrado, quizás por los dolores del cáncer, pero más probablemente porque recordaba los silencios y murmullos de Comala. Ingenuo, y como para darle ánimos, una tarde junto a su lecho le pregunté: “Dime Juan, ¿estás escribiendo algo?”. “No –respondió–, yo apenas sueño”. “Los sueños son buenos materiales literarios”, le dije. Y él replicó: “Será, pero yo sólo he tenido pesadillas últimamente, y todas mediocres”.

La noche del anuncio de su muerte, todo México pareció detenerse. En la televisión, en la radio, en los autobuses, en la calle, la gente comentaba casi en silencio, como en unánime murmullo, “se nos murió Juanito Rulfo”. Y hubo un recogimiento general, un masivo respeto que motivó que en la capilla ardiente no hubiese flores, se dispuso la cremación de su cadáver y nadie pronunció discursos que él hubiese detestado. Todos en ese país sabían que, igual que Pedro Páramo, Juanito respondía a la muerte con las mismas palabras de su novela: “Voy para allá. Ya voy”. Sin decir una palabra su cuerpo frágil, como el de Pedro Páramo, dio “un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras”, tal cual el final de su inolvidable novela.

Aquel velatorio fue austero, silencioso y rodeado de sus viejos amigos desde hacía décadas: Juan José Arreola, Fernando Benítez, Edmundo Valadés, todos llorosos, compungidos. Fue impresionante el desgarrado Arreola diciendo lloroso que quería morirse él ahí mismo. Siento culpa por sobrevivirlo, decía. Nacimos el mismo año, en la misma región, a sólo 15 minutos uno del otro. Nos conocimos de siempre y desde hace 43 años somos íntimos amigos. Pero ahora que él se muere, y sólo ahora empezaré a admirarlo".

La familia recibía el saludo de infinitos concurrentes. Su hijo Juan Francisco, idéntico al padre, hacía guardia junto al féretro, recibiendo pésames. De todo el mundo llovían telegramas. Y tanto el Presidente de México como millones de lectores anónimos de ese inmenso país daban cuenta del dolor ante la pérdida de quien había hecho a la literatura mexicana más universal. “En el camino que recorrió Pedro Páramo buscando a su padre, puede ser que ande Juanito ahora. Un camino de la muerte. Un camino de la literatura. Quizás, así como lo trajo, también a él lo lleve la ilusión”.

Aquel día en que Rulfo murió, me encontraba en México circunstancialmente y lo había visitado varias veces en su casa al Sur de la Ciudad, cerca del llamado Desierto de los Leones. Los Rulfo vivían en un tercer piso que yo conocía muy bien: allí habían dispuesto su lecho de enfermo, un cuarto despojado y semioscuro. Desde un tiempo imprecisable Juanito estaba acostado en la cama de una sola plaza con cabezal de madera alto y oscuro. Solo parecían brillar las sábanas blancas y la mirada siempre encendida de ese hombre menudo, delgado, que era mi maestro y mi amigo y aún para morir se rodeaba de libros.

Había una mesa de luz a su derecha y sobre ella unos papeles en los que había escrito algo, con su letra desgarbada y el siempre infaltable lápiz amarillo, de mina 2B, que eran los que prefería. Hacía tiempo que ya no escribía con lapiceras ni bolígrafos, ni con máquinas de escribir. Solo utilizaba lápices flacos, coronados con gomitas de borrar porque un tiempo atrás había empezado a regalar sus plumas. A mí una de sus últimas tardes del año 84 me regaló su Pelikan a cartucho con tapa metálica diciéndome, con el aparente desinterés con que descomprimía sus emociones, “quizás te sirva ahora que regresas a tu país”.

Juanito a mí me honró con su afecto cuando yo era muy joven y él un escritor consagrado, reticente a la celebridad y con fama de hosco. Desde fines de los 70 hasta su muerte, nos habíamos encontrado muchísimas veces y sostenido largas conversaciones peripatéticas por calles de México y también de Buenos Aires cuando acabó la dictadura y tantos pudimos regresar y él mismo visitó.

Pero, sobre todo, la nuestra fue una amistad de librerías. En aquellos años en los altos de “El Ágora” había una pequeña cafetería que a finales de los 70 y comienzos de los 80 era prácticamente la oficina de Juan, que pasaba ahí arriba muchas tardes, leyendo o escribiendo, y seguro se instalaba los viernes, después de las cinco o las seis, cuando nos reuníamos con él algunos de sus amigos. Allí solía escribir, a mano y en sus libretitas, cuando estaba solo y bebía cafés o gaseosas y fumaba esperando que llegáramos. Y cuando cerró “El Ágora” nos trasladamos a otra librería, “El Juglar”, también cercana a su casa. Así Juan conducía deliciosas tertulias vespertinas.

Ahora que recupero estas memorias que no cesan de arder, me lleno de nostalgias y de egoista felicidad. Nostalgias porque todavía echo de menos a mi amigo-maestro. Lo segundo porque su amistad fue un privilegio para mí: todos los sábados me instruía acerca de libros antiguos que le interesaba que en los remates sabatinos de la Librería El Parnaso, en Coyoacán, yo tallara (apostara) en su nombre. Inventamos así un lenguaje de señas discretísimas que, naturalmente, a la larga todo el mundo entre café y café sabía qué libros debía yo ofertar. Pero como no le agradaban ciertos reconocimientos, me instruía desde la mañana temprano acerca de la ubicación inmejorable en la plaza, ideal para hojear libros, cafetear, apostar y disfrutar de la mañana neutralizando excesivas salutaciones, que era mi tarea específica además de discutir los precios de cada libro que a él le interesaba.

En Coyoacán y en la Librería El Parnaso Juanito me señalaba, con discresión y entre café y café, los libros que le interesaban. Yo tallaba en mi propio nombre, claro está, aunque la concurrencia sabía perfectamente que yo era su “achichincle”, vocablo mexicano que define a quienes acompañan a un superior y siguen sus órdenes.

Hoy atesoro algunos textos de él y algunas cartas que jamás haré públicas porque sé cuánto a él le disgustaría. Y es que la amistad que Juan me brindó fue tan excepcional como transparente. Nos encontramos innumerables veces y hasta manuscribió la contratapa de mi novela “Luna Caliente”, en un texto que hasta el día de hoy y tras incontables ediciones pienso insuperable.

Lo visité en su casa hacia el final de su vida y en su lecho de enfermo, adonde le llevé algunas cartas a su nombre que llegaban a mi departamento en Buenos Aires y que él esperaba, entre ellas la de una amiga argentina, creo que tucumana, de quien siempre resguardé el nombre y ahora he conseguido olvidar..

A finales de esta nota me importa decir, también, que uno de los más fieles admiradores de Juanito fue nuestro inefable Jorge Luis Borges, quien lo conoció y apreció mucho, al punto de calificar especialmente a Pedro Páramo como “una de las mejores novelas de toda la literatura en lengua castellana, y aun de toda la literatura”.

Después de años de resguardar con mi silencio su memoria, redacto esta nota y declaro que en mi escritorio tengo enmarcado el manuscrito de su más generoso texto sobre mi trabajo, el cual veo y saludo cada mañana antes de sentarme a escribir.

(*) Esta columna de Opinión de Mempo Giardinelli fue publicada originalmente en el diario Página/12.