Oliva Taleb

Pienso en el dolor que afecta a nuestras familias vecinas. Un dolor que no debe sentirse ajeno. El dolor que impacta no sólo en el presente de una ciudad, sino también en el futuro de ella. Muchos jóvenes, decidieron no estar más. Sin saber que era, y serían necesarios. Jóvenes que pensaron que no se los necesitaba. Que no encontraron el sentido profundo de su ausencia. Nos dejan preguntas muchas veces, sin respuestas. No las encontramos, porque sin dudas, nos interpelarían por no prestarles una incondicional mirada. La mirada que les hubiera brindado un minuto de esperanza. Esa mirada que los hubiera aferrado a la vida, por más difícil que les resultara enfrentarla.

Las comprometidas miradas, de sus familias, de sus amigos, de los afectos que protegen, y también, aunque duela reconocerla, la del Estado. Un Estado jaqueado, con múltiples demandas, con elecciones discutibles, que de ninguna manera puede pensarse ausente, indiferente al dolor ajeno.

Un joven en moto, en bicicleta, hace gala de destrezas. No mide las consecuencias. Desafía -en lugares públicos, plazas, calles- las leyes de gravedad, esquivando rodados, niños, jóvenes, adultos, caminando, eludiendo controles que resultan, de menos, antipáticos, lejanos al verdadero sentido que tiene la seguridad vial. Cuidarlos, y cuidar al prójimo.

Estas prácticas lejos de ser un espectáculo deportivo, son una provocación al destino. Un desafío constante a sus consecuencias. Para ellos es el hoy, este presente que les esconde un futuro cercano, que les niega el saberse necesarios. Por ello, quizás, olvidan los días que les restan de vivir. Un “suicidarse”, sin premeditación. Sin autodeterminación. Algunos se accidentan con graves lesiones, otros mueren por ellas.

Se los llorará por las preguntas que no les hicimos. Por las respuestas que no encontramos para darles, pero quizás lo más duro sea, reconocer que no los abrazamos fuerte para aferrarlos a la vida.

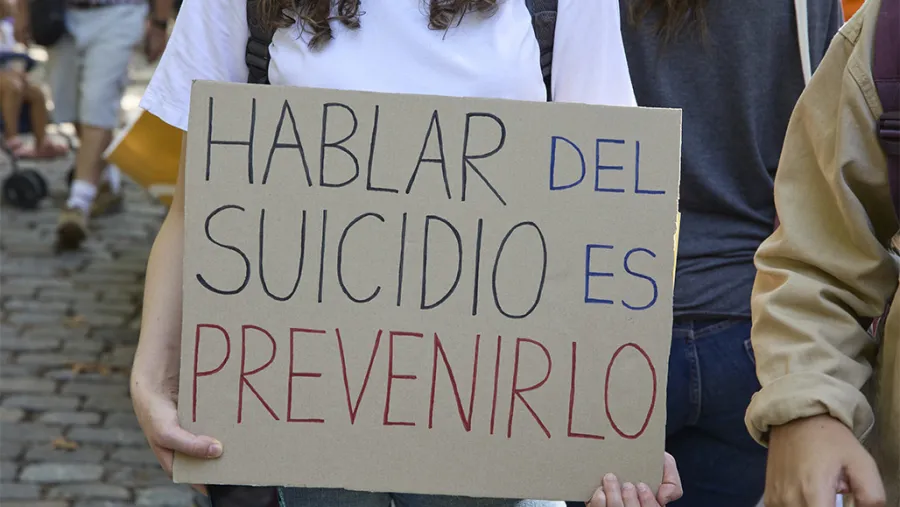

Se debe enfrentar esta cruel realidad. Se debe hablar, sin discusión, del suicidio. Siempre, y obviamente, con los que han estudiado para ello. Pero, también nosotros podemos hablar desde la solidaridad, de la empatía con ese dolor, del profundo valor de la vida. De los pequeños pasos que abren caminos. De las huellas que en su recorrido vamos dejando. Hablemos de la confianza en sus sueños. Del orgullo por sus pequeños grandes triunfos. Hablemos de la alegría que nos produjeron sus llegadas. Las discusiones sobre sus nombres. Hablemos… estamos a tiempo de hablar, y de escucharlos. Y si el diálogo se transforma en monólogo, si hay pausas que se vuelven eternas, nos salvan los abrazos. El seguro refugio que de niños alejaba sus fantasmas, el abrazo necesario, que simplemente les recuerde como entonces, “no estás solo, aquí estoy, aquí estamos”.