Carmen Úbeda

Para que algo o alguien se considere descartado debe tener la condición de descartable. En principio, lo descartable es aquello que deja de ser útil, que pierde su utilidad porque tiene un vencimiento, porque se rompe o porque deja de necesitarse. Vencimiento, fin de la utilidad o innecesario son factores a los que en este caso debe sumarse la condición de algo nuevo que lo reemplaza. La tendencia es siempre inclinarse por lo nuevo considerado per sé como bueno o mejor.

En el caso de las cosas, estas decisiones sólo pueden llevar, a quienes descartan, a un consumismo a ultranza. Luego, ese individuo confunde lo útil, lo necesario y se inclina por lo nuevo acumulando objetos sin sentido. Al mismo tiempo, pierde la capacidad de discernimiento. Abundan los objetos, los servicios, las apps en este capitalismo de plataformas como suele tildarse. La víctima será entonces el consumidor que se hace compulsivo por obra de la oferta desmesurada. (Esta conducta está siendo impracticable cada vez más en nuestro país a raíz de los salarios magros, que no llegan ni siquiera a cubrir el consumo necesario, pero no hay absolutamente ningún otro motivo. Debe recordarse que el consumismo es una adicción que, aun cuando no se concrete, se mantiene como enfermedad). Todo es igual y diferente cuando la acción de descartar está dirigida a personas, a seres humanos, ya sea por el color, las creencias, la condición social, la salud, la diferencia o diversidad, la nacionalidad, la edad. Los “ismos” son numerosos.

Las comisiones de la nada

Las sociedades actuales, calificadas como una superación de las anteriores en cuanto a calidad de vida, son altamente discriminadoras a pesar de que hayan inventado una batería de herramientas para contrarrestar la discriminación. Cada día surgen en el mundo fundaciones de protección al autista, al discapacitado motriz, al hipoacúsico, al no vidente, al inmigrante. Y otras de carácter ecuménico para reunir y encontrar síntesis entre las distintas creencias, la niñez desvalida, el vulnerable abandonado o agrupaciones para adultos mayores con la creación de múltiples pequeños colectivos que terminan siendo nada más que guetos.

Es una constante que las sociedades cuanto más multiplican instituciones para la no discriminación tanto más discriminan o bien se ven obligadas a estas creaciones porque entienden que están cayendo en un exceso de abandono con respecto a grandes sectores sociales considerados minorías. No es ocioso recordar que, si se van sumando estas minorías, cada vez más los incluidos son menos.

El fiel de la balanza demostrará que aquellos libres de toda discriminación, los incluidos, son los menos. Esta inclusión depende absolutamente de las voces del poder. En algunos casos, tildados como meritocracia o personas de bien o elegidos, es decir, nada más que los poderosos, los que pueden dominar y ejercer su imperio contra las minorías. El mayor riesgo es que aquellos sectores que han quedado fluctuando entre el poder y los discriminados terminen asimilándose a esa autocracia que determina quiénes sí, quiénes no, quiénes existen y quiénes deben ser “eliminados” (generalmente alegan que el verbo es metafórico, pero en estos casos la palabra crea realidades más tarde o más temprano. Si no véase el recorrido del racismo antinegro desde la denostación hasta el Ku Klux Klan y otras logias más abarcadoras como el nacismo y el macartismo). Pero el verdadero peligro es que por falta de convicción, rápido convencimiento o llanamente cohecho, los representantes del pueblo que verdaderamente deciden y crean las leyes sean los que eligen el camino de la exclusión. En el caso concreto de nuestro país hoy, además de otras como la discapacidad, la exclusión criminal es la de los ancianos.

Esta unanimidad y contagio entre “los que mandan y los mandados” se reproduce más rápido de lo esperado. Nuestra sociedad argentina es una de las apreciadas como la de mayor amplitud de recepción e inclusión. Un país, una sociedad que nunca ha tenido conflictos explícitos de xenofobia, por ejemplo. Sin embargo, cuanto más prolifera el discurso del poder actual respecto del desprecio a ciertas condiciones, estados, razas, más se hace carne en un grueso de la mayoría de los individuos. El mismo ritmo acelerado de la actualidad, el crecimiento vegetativo, el aumento de la expectativa de vida, ya se estaban encargando de discriminar a la gente mayor cuyo reemplazo se veía como necesario, un natural fin de ciclo.

“La guerra del cerdo”

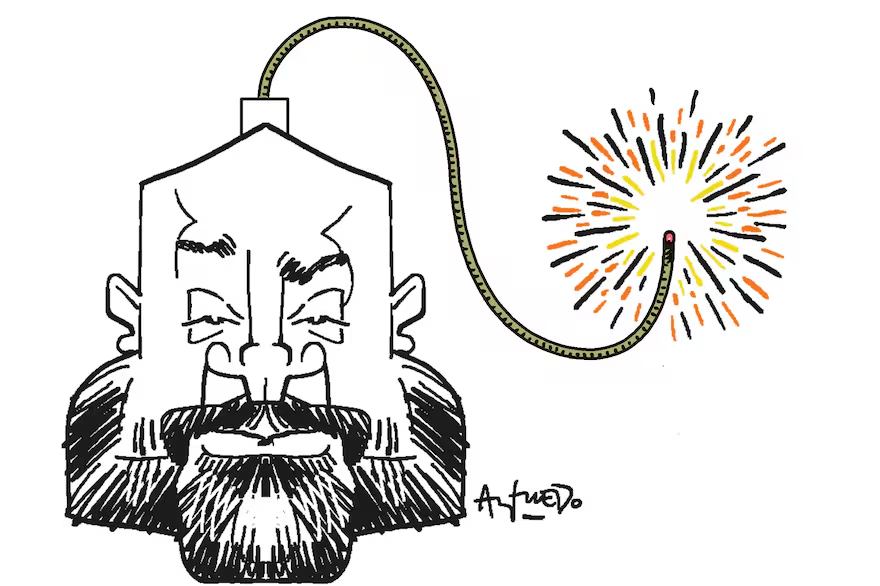

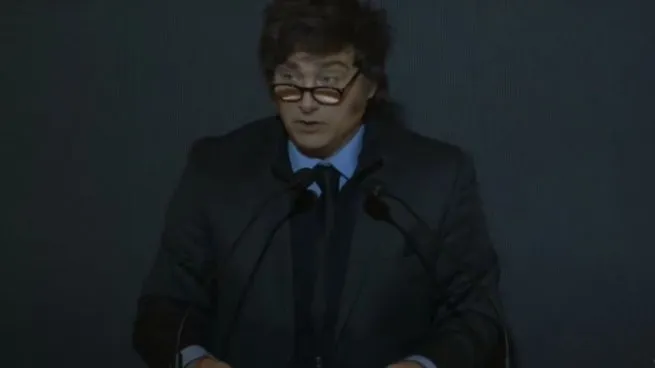

La unificación del discurso emitido por el poder de este régimen se hizo carne en un gran sector social, más especialmente en los jóvenes y atravesó trasversalmente las clases por la falta de generación de ideas y la imposibilidad de una expresión para nombrar las cosas. La exigua relación entre las palabras y las cosas que hoy se hace notable en el lenguaje diezmado de los jóvenes lleva rápidamente a la iracundia, a la recurrencia permanente de expresiones procaces, al gusto por lo feo, tal como lo hace este presunto líder actual. Que la civilización sea para Freud el reemplazo de la agresión física por la palabra se pone en duda cada vez que una injuria o un insulto llevan inevitablemente a la violencia. ¿Qué distancia hubo entre “viejos meados” y viejos golpeados? Ninguna.

No es exagerado citar al pensador italiano Franco Berardi cuando afirma que Milei representa el fascismo contemporáneo porque llama al exterminio o al deseo de terminar con los débiles, entre otros, ancianos y discapacitados que, seguramente, ofrecen grandezas a pasar de esa debilidad.

El escarnio, la palabra ultrajante y el profundo desprecio que expresan algunos jóvenes recuerdan al espíritu de “La guerra del cerdo”, novela de Adolfo Bioy Casares, tan emulada por jóvenes de los ’60 que se correspondía con alguna letras de canciones, entre otras, una interpretada por Nacha Guevara, donde recomendaba meter los viejos en una bolsita y tirarlos al río. Ambas constituían más que una metáfora fantaseada de parricidio ya que, lamentablemente, uno de los objetivos de la guerrilla urbana fue matar a adultos mayores, pero también complicados con múltiples asesinatos. Sin embargo, en general había una rebelión y un encono profundo de adolescentes y jóvenes por deshacerse de los viejos mandato, aunque también estaban viejos “sagrados, ideólogos y mentores” de vastos grupos juveniles. Una gran diferencia entre las dos generaciones inmediatamente anteriores, donde había una identificación mayor entre padres e hijos.

Una impuesta lucha entre generaciones

Dado el circuito de contagio entre dirigentes, representantes y representados mencionados más arriba, habrá que rendirse ante aquella sentencia marxista que afirmaba: “La ideología del dominante es la ideología del dominado”. Aunque suene excesivo hablar de ideologías hoy porque las mismas están sufriendo una mutación que a veces se confunde con una finalización, sin embargo, el cambio de las conductas y las acciones de un vasto sector de la sociedad revelan por lo menos la incipiente aparición de una moral común. Para ser más precisos, la acción de descartar al adulto mayor (del trabajo, del rol familiar, del desprecio por su sabiduría como grosera clasificación) es necesario pensar en diferentes factores concurrentes en el modo de abordarlo: por un lado, es inopinable la influencia que ejerce la voz del poder, pero además, el peso de la cultura imperante que exalta el dominio de la juventud y una moral doméstica que empuja al adulto mayor a su condición de invitado o de niñero sin reconocer los atributos de la experiencia y la sabiduría. Actualmente y quizás por lo mismo, es decir, la tendencia a una sociedad sin roles, las causas se entremezclen y confunden, pero lo cierto es que las personas con algunos años tienen que luchar tanto o más que la juventud para seguir desempeñando roles en los que están capacitados y de los que pretenden empujarlos, ignorándolos y aislándolos.

La necedad de amplios sectores sociales no tiene límites porque pretenden reemplazar el conocimiento vital y muchas veces académico por jóvenes de dudoso desempeño en la creación de ideas.

A través de los años

Según las distintas épocas, el adulto mayor fue ubicado en uno u otro papel, sea como el consejero irremplazable, sea como ser que ha llegado a su fin. Una u otra visión condicionarán el rol que la sociedad va a otorgarles. Las edades de la historia oscilarán según el culto que se ejerza a la juventud y a la belleza. Así, contrariamente a lo que parezca, en Grecia la edad era despreciada por del declive físico, la falta de vigor y la lentitud en las reacciones. De igual manera, lo fue en el neoclasicismo, el barroco y, como grandes hitos, en la posmodernidad. No así en la Edad Media y en la Modernidad. En el Imperio Romano el respeto era superior a Grecia, especialmente a Esparta ya que el adulto mayor integraba institucionalmente un sector de poder, el Senado. También esta consideración depende de las distintas etnias y culturas. En Medio Oriente, el anciano con un halo casi divino, es el concurrido oráculo al que consultar, de igual manera, en algunas civilizaciones latinas, el adulto mayor es el chamán brujo y curador de las tribus. En Occidente, es tanto el culto a la juventud que hay gente mayor sometida a operaciones interminables de rejuvenecimiento para poder pertenecer.

Aunque el lugar que le atribuya la familia no está exento de la dinámica social, sin embargo, el adulto mayor depende casi totalmente de ese lugar. Sea o no tradicional y convencional el tipo de familia ya que en la actualidad hay que considerar las llamadas neofamilias, no dejan de serlo y del rol atribuido al anciano dependerá también su ubicación social. De cualquier manera y teniendo en cuenta la experiencia en el mundo laboral y la trayectoria académica en el intelectual, que es hoy en los mayores una decena de veces superior a la del joven, de igual modo hay una tendencia a excluirlo y a aislarlo, producto del consumismo en el que se consumen cosas y seres. Estos son entre otros los motivos por los que el adulto mayor tiene que abrirse camino con uñas y dientes como quizás lo hicieron en su juventud.

Una metafórica muerte civil

Un sector considerable de personas mayores con voluntad y posibilidad de seguir aportándole al planeta mucho más de lo que todavía atesoran se sienten muertos civiles, con lo metafórico que esta figura supone. La muerte civil es una condición prácticamente en desuso si se la toma en su totalidad. Ella se relaciona con los condenados a muerte, con los desterrados o autores de delitos gravísimos. En tanto, el núcleo de su sentido se centra en la pérdida de derechos. Al respecto, en nuestro país, nada podría ser más evidente; el adulto mayor ha perdido el acceso a un salario digno, a una alimentación adecuada, a la indumentaria pertinente, a los medicamentos y hasta, en ocasiones, a un techo, necesidades que se reducen a la supervivencia y son tangibles. Éstos son derechos básicos que no deberían tener discusión. Qué esperar de los otros, los relacionados con los saberes, los más intangibles, pero que hacen al crecimiento de cualquier sociedad o país.

Progresivamente, para ellos hay exclusión y aislamiento deliberado o no. En algunos casos, similar a los que debían sufrir los leprosos en la Edad Media. Es la sensación que, palabras más, palabras menos, expresan muchos adultos mayores en condiciones de seguir aportando al desarrollo de la ciencia, al arte, al mantenimiento del planeta, la educación. Si todo lo nuevo fuera bueno, la evolución en cuanto a crecimiento de lo humano y de lo que le es conveniente para mantenerlo, no mostraría el mundo dislocado, iracundo, brutal y salvaje en el que vivimos. Aun cuando historiadores y estudiosos se esmeren por demostrar que el mundo actual es geométricamente superior en calidad de vida a eras pasadas, en realidad ese mundo mejor no deja de limitarse también a minorías de elegidos que excluyen.

Entonces, tomado como una fatalidad, el mundo perdería gran parte de seres a los que dice Borges, se les va muriendo el animal y queda el hombre y su alma. En definitiva, es lo que aporta verdaderamente al género humano. De lo contrario, hay que aceptar la reflexión de García Márquez sobre que la vejez debe entenderse como un pacto horado con la soledad. Nada más cerrado e “improductivo” que la soledad si no se ofrecen sus frutos.

(*) Escritora santafesina, docente, investigadora social, periodista, ensayista y articulista.