Roque Guillermo Benedetto

El régimen de exención del Impuesto Automotor previsto en el artículo 284 del Código Fiscal entrerriano se presenta como una herramienta de integración para personas con discapacidad, pero su diseño actual lo vuelve casi inaccesible: un tope de aforo desactualizado, criterios imprecisos sobre las “adaptaciones especiales”, exigencia de regularizar todos los períodos no prescriptos y procedimientos estrictamente presenciales. La consecuencia es un esquema que, lejos de garantizar el derecho, lo condiciona a requisitos que la mayoría de los potenciales beneficiarios no puede cumplir. La revisión integral de estos parámetros ya no es solo una cuestión técnica sino de justicia social.

1) La promesa en el papel

En los papeles, Entre Ríos tiene una exención del Impuesto Automotor pensada para personas con discapacidad. La norma dice que se les va a aliviar la carga tributaria para facilitar su movilidad, su acceso al trabajo, a la educación, a la salud, para que el auto no sea un lujo, sino una herramienta de integración.

En ese marco, el Artículo 284 del Código Fiscal de Entre Ríos (Parte General) define el alcance de la exención en estos términos: “… Los vehículos destinados al uso exclusivo de personas que padezcan una discapacidad tal que les dificulte su movilidad, impidiéndoles o entorpeciéndoles severamente el uso de transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requieran la utilización de un automotor, discapacidad que deberá estar certificada por el Instituto Provincial de Discapacidad. Se reconocerá el beneficio por una única unidad, cuando la misma esté a nombre del discapacitado o afectada a su uso o servicio; en este último caso el titular deberá ser el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor, curador o guardador, hasta el valor de aforo establecido por la Ley Impositiva. El límite del valor de aforo del automotor referido precedentemente no se aplicará cuando se trate de vehículos que posean adaptaciones especiales que posibiliten la conducción o traslado de los mismos. Los beneficios dispuestos en el presente inciso se acordarán, en cada caso, previa acreditación de los requisitos que establezca la legislación específica…”.

Este es el corazón normativo de la exención: un único vehículo, afectado al uso exclusivo, con el valor limitado por la Ley Impositiva, y con una excepción para adaptaciones especiales. Hasta ahí, cualquiera podría aplaudir.

En el papel, parece un esquema razonable y reparador pero el problema empieza cuando uno deja de leer el decreto y comienza a mirar la realidad: precios de los autos, valuaciones fiscales, requisitos del trámite y es ahí es donde el relato de la inclusión se empieza a deshilachar.

2) El tope de 20 millones: un número que no dialoga con la realidad

La condición central para acceder a la exención es que la valuación fiscal del vehículo no supere los 20 millones de pesos, salvo que tenga adaptaciones especiales. Suena técnico, neutro, hasta razonable, pero si miramos cuánto vale hoy un auto con caja automática en Argentina, la cosa cambia de color.

Según los relevamientos publicados en noviembre de 2025, el ranking de autos con caja automática más baratos del país arranca cerca de los 31 millones: El Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 figura en torno a los 31 millones; el Citroën C3 VTi AT Feel Pack, alrededor de 31,15 millones; el Toyota Yaris XS 1.5 CVT supera los 31,2 millones; el Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT ronda los 33,5 millones; y el Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 CVT ya pisa los 36 millones.

Aún si uno dejara de lado los automáticos -que son justamente los que necesitan la mayoría de las personas con discapacidad motriz-, el desfasaje sigue siendo evidente. Según un ranking de revistas especializadas sobre los 0 km más económicos del país, incluso los modelos básicos con cambios manuales superan el tope provincial: un Renault Kwid ya ronda los 23,8 millones, y un Fiat Mobi se ubica cerca de 25 millones. Son autos sin caja automática, sin equipamiento especial y sin ninguna adaptación.

Si hasta los modelos manuales más económicos perforan el límite, queda claro que el tope de 20 millones no dialoga con el mercado automotor actual y mucho menos con las necesidades de quienes requieren caja automática para poder manejar.

En síntesis: el auto automático “barato” en Argentina cuesta, como mínimo, más de un 50 % por encima del tope entrerriano para gozar de la exención, todos modelos de entrada de gama, no los de lujo.

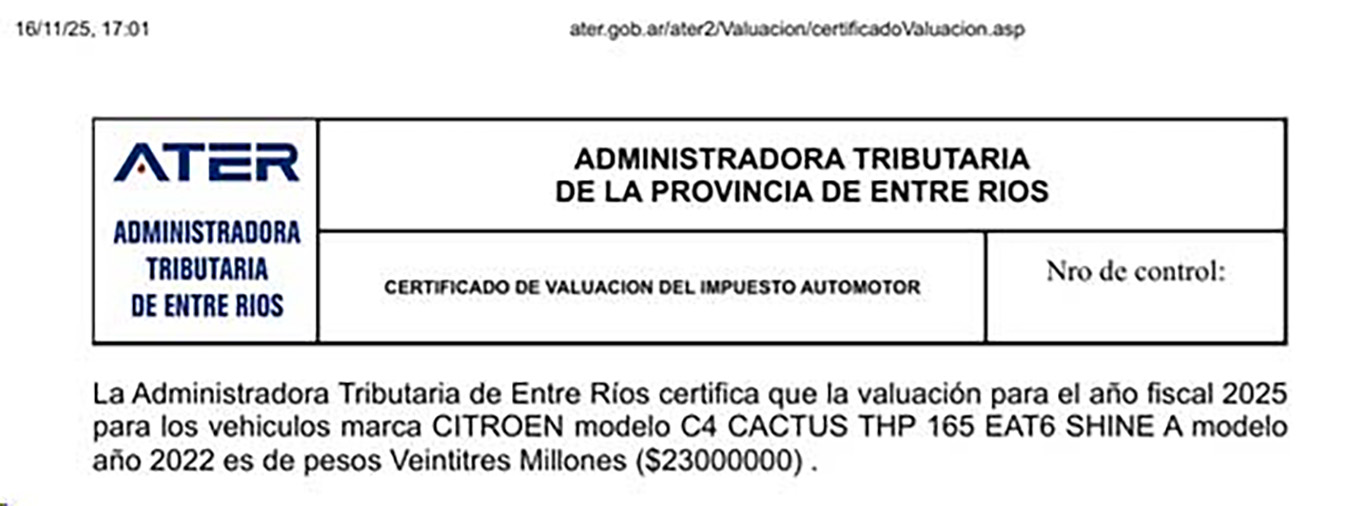

3) El caso entrerriano: ni los usados pasan la prueba

Si bajamos del nivel nacional a un caso concreto, la cosa se ve todavía más clara. La propia administración tributaria valúa un Citroën C4 Cactus automático 2022 en unos 23 millones de pesos; no estamos hablando de un importado premium ni de un SUV de alta gama: es un auto familiar, de gama media, con caja automática.

Con esa sola cifra ya queda afuera del beneficio.

No importa que lo use una persona con discapacidad, no importa que la caja automática sea una necesidad funcional y no un capricho: el número lo expulsa.

Entonces, la pregunta no es jurídica sino bastante más sencilla: ¿qué persona con discapacidad puede hoy comprar un auto automático que valga menos de 20 millones de pesos?

Con los datos sobre la mesa, la respuesta es incómoda: prácticamente nadie.

Y ahí es donde la exención, tal como está diseñada, deja de ser un derecho y se convierte en un decorado. Existe en la ley, en la web de ATER, en los considerandos de los decretos, pero no existe en la vida cotidiana de casi ninguna persona con discapacidad.

4) Las “adaptaciones especiales”: cuando lo esencial no cuenta

La normativa introduce una excepción: permite superar el tope de 20 millones cuando el vehículo tiene adaptaciones especiales. Sobre el papel suena razonable, pero en la práctica abre un terreno gris, ya que no hay una definición técnica precisa de qué se entiende por adaptación; todo queda librado a una constancia emitida por una concesionaria, una empresa o un tercero.

Una rampa puede ser considerada suficiente para un caso y no para otro. Una pequeña modificación en un pedal puede habilitar la exención en una oficina y ser rechazada en la siguiente. Un derecho que debería estar protegido por reglas claras termina dependiendo de miradas personales.

A eso se suma una contradicción de fondo: para quienes tienen limitaciones de movilidad, neuromusculares o dificultades de fuerza en piernas o caderas, la caja automática no es un lujo, es la diferencia entre poder manejar o no poder hacerlo, es la “adaptación” básica, la condición mínima de accesibilidad, sin embargo, la normativa no la reconoce como tal; la trata como si fuera un elemento de confort.

Mientras exige que los autos sean accesibles, el sistema tributario castiga justamente esas características, porque encarecen el vehículo y lo empujan por encima del tope. La adaptación más importante no entra en la categoría de “adaptación especial”, pero sí entra en la categoría de “motivo para excluir del beneficio”.

El resultado es una paradoja difícil de defender: lo esencial no habilita el derecho, pero algunas adaptaciones menores, bien certificadas, sí pueden hacerlo. La exención termina dependiendo más del papel y del criterio de terceros que de la necesidad real de la persona, y eso es exactamente lo contrario de lo que debería ocurrir en una política que dice estar pensada para incluir.

Es posible que la administración tributaria intente justificar tanto el tope como la exigencia de certificaciones bajo el argumento de evitar abusos, especialmente la compra de vehículos de alta gama amparados en regímenes de discapacidad. El verdadero problema no es que exista un límite, el problema es que el límite elegido no tiene ninguna relación con el valor real de los vehículos que efectivamente necesita una persona con discapacidad motriz. No estamos discutiendo si corresponde excluir autos de lujo; estamos ante algo mucho más simple y más grave: hoy ni siquiera los automáticos más básicos —los únicos que muchas personas pueden manejar— quedan dentro del tope de 20 millones.

Tampoco se trata de eliminar controles antifraude, sino de ajustarlos al sentido original del régimen: garantizar accesibilidad sin convertir la exención en un beneficio imposible de usar. Los controles sin lugar a dudas deben existir pero no pueden transformarse en una excusa que vacíe de contenido el derecho ya que lo que no puede ocurrir es que, para evitar un abuso excepcional, el sistema deje afuera a la enorme mayoría de quienes verdaderamente necesitan la exención.

5) El trámite: presencial, burocrático y pensado para alguien sano

Como si el desajuste entre los precios reales y el tope fiscal no fuera suficiente, el procedimiento agrega otra capa de dificultad: el trámite para solicitar la exención es presencial.

La guía oficial indica que el contribuyente debe presentarse en la representación territorial con turno previo y toda la documentación física.

Y no se trata solo de “llevar papeles”, pues para pedir la exención, la persona o su familia tiene que armar una carpeta completa: una nota solicitando la exención, la copia del título del automotor, una exposición policial o un acta ante escribano público donde conste que el vehículo se afecta de manera exclusiva al uso de la persona con discapacidad, el CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD emitido por el Estado provincial (IPRODI/Salud Pública).

Si el auto está a nombre de un familiar, además hay que sumar partidas de nacimiento, libreta de familia o la resolución judicial que acredite la tutoría. Todo perfectamente entendible desde el punto de vista formal; el problema es que se le pide todo esto a alguien para quien cada trámite ya es, de por sí, un esfuerzo.

No hay canal remoto, no hay instancia 100 % digital, no hay un esquema pensado para quien justamente tiene problemas de movilidad.

Vale detenerse un segundo en esta imagen: una persona con movilidad reducida, que depende de un automóvil automático para ir a una consulta médica o para mantener un empleo, tiene que conseguir quien la lleve hasta la oficina de ATER, hacer la exposición policial de afectación exclusiva, juntar certificados, fotocopias, autenticaciones, esperar turno, subir escaleras o rampas muchas veces insuficientes y sortear toda la liturgia burocrática.

A ese cúmulo de requisitos se suma otro detalle que revela hasta qué punto el sistema está desconectado de la vida real: es condición esencial para gozar de la exención tener regularizado el Impuesto a los Automotores por el vehículo beneficiado, por todos los períodos no prescriptos anteriores a la presentación de la solicitud, lo que significa que el mismo Estado que otorgó el certificado reconoce que la discapacidad justifica un trato diferenciado, pero recién a partir del día en que se inicia el trámite tributario. Todo lo anterior se mira como si la persona hubiese sido, para el sistema, un contribuyente común, sin dificultades de movilidad, sin gastos adicionales, sin condicionamientos.

Toda esa energía puesta en cumplir requisitos termina chocando con una realidad simple: el beneficio no está pensado para la vida real de quienes lo necesitan. La escena se repite: alguien que hace cada paso según el manual, llega al mostrador, entrega todo lo que exige la normativa y aun así su auto queda afuera. Es la distancia más dolorosa entre lo que la ley promete y lo que el sistema realmente permite.

6) Ajustes razonables e igualdad real: el estándar jurídico que la exención no cumple

Más allá de la letra del Código tributario y su reglamentación, hay algo que no se puede soslayar: Argentina incorporó con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es un adorno jurídico y obliga al Estado a garantizar ajustes razonables y a remover barreras que limiten la movilidad, la autonomía o la participación plena, incluyendo por supuesto, las barreras tributarias. Cuando la normativa fija un tope imposible, exige presencias físicas que la discapacidad muchas veces impide y condiciona el acceso a estar al día con todos los períodos no prescriptos, lo que se crea no es un “beneficio”: es una barrera estructural, lo contrario de lo que la Convención manda.

Desde la perspectiva constitucional argentina, el cuadro no mejora, pues el artículo 75 inciso 23 exige promover la igualdad real de oportunidades, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad. El sistema tributario se apoya en un principio básico: a igual capacidad contributiva, igual tributo; a desigual capacidad contributiva, trato diferente. Tratar a una persona con discapacidad como si fuera un contribuyente común y reconocer su situación recién cuando inicia un trámite presencial lleno de obstáculos, desconoce por completo ese principio.

A esto se suma algo que también está escrito, pero muchas veces olvidado: la Constitución de Entre Ríos establece que el Estado provincial debe remover obstáculos que limiten la igualdad, la dignidad y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de personas en situación vulnerable. Pedir trámites presenciales, exigir topes de valuación irreales y condicionar el acceso a estar perfecto “hacia atrás” -como si la discapacidad hubiese empezado el día del trámite y no mucho antes- es, justamente, lo contrario de remover obstáculos, es ponerlos transformándose en una forma sofisticada de exclusión.

7) Una norma que dice inclusión, pero practica exclusión

La norma declara inclusión, pero su diseño produce una forma más sofisticada de exclusión: una exclusión envuelta en lenguaje administrativo revestida de buenas intenciones, pero operada a través de límites, requisitos y trámites que expulsan silenciosamente a la mayoría de las personas que deberían estar adentro.

Un tope de valuación que nació desactualizado, un mercado automotor que corre mucho más rápido que la normativa y un trámite presencial, cargado de requisitos formales, pensado para quien puede moverse sin dificultad y dedicar tiempo y energía a golpear puertas.

No se trata de mala fe, probablemente, pero se trata de algo igual de grave: indiferencia hacia la realidad. Algún funcionario escribió que el valor máximo del rodado sería de 20 millones sin cruzarlo con el precio de los autos automáticos más básicos, alguien decidió que el trámite sea presencial, con exposición policial y certificaciones, sin preguntarse qué significa eso para quien usa silla de ruedas, bastón o prótesis o no puede viajar solo.

Alguien confió en que, con decir inclusión, lo demás se acomodaría solo, pero los autos automáticos más baratos del mercado siguen muy lejos del límite provincial, y mientras tanto, familias que cargan con los costos económicos y emocionales de la discapacidad siguen pagando íntegramente el impuesto automotor o resignando la posibilidad de acceder a un vehículo adecuado.

8) Lo que debería ocurrir si de verdad se busca incluir

Si de verdad se quisiera que la exención fuera un instrumento de integración y no un decorado normativo, el punto de partida tendría que ser simple: mirar la realidad y aplicar sentido común. Eso implica reconocer que el mercado automotor cambió, que un auto automático básico no vale lo que valía cuando se fijó el tope y que la caja automática es, hoy, una adaptación esencial para las personas con dificultades de movilidad.

A partir de esa evidencia mínima, el régimen debería reformarse sobre cuatro pilares básicos y urgentes:

I) Actualizar el tope de valuación fiscal, no con parches ni discrecionalidades, sino con un mecanismo objetivo: por ejemplo, indexado a un indicador técnico del mercado automotor, atarse a vehículos seguros y accesibles, no a montos que quedaron congelados en otra realidad económica.

II) Reconocer expresamente la caja automática como adaptación funcional básica pues no es ni un lujo ni un capricho: es la diferencia entre poder manejar o no poder hacerlo e ignorarla como adaptación y, al mismo tiempo, usar su costo para excluir del beneficio es una contradicción que debe corregirse.

III) Digitalizar el trámite y eliminar obstáculos innecesarios pues el CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD y la documentación complementaria pueden presentarse por vía digital y a mi criterio no hay justificación para obligar a una persona con movilidad reducida a atravesar un vía crucis burocrático, cuando la tecnología permite un procedimiento ágil, accesible y verificable.

IV) Revisar la exigencia de estar “al día hacia atrás”, pues no es razonable exigir que la persona haya cumplido como si su discapacidad no existiera para recién empezar a reconocerla y este requisito contradice cualquier noción de inclusión y vacía de sentido la finalidad protectoria del beneficio.

Hasta que estas modificaciones no se discutan con honestidad, la exención seguirá siendo un derecho más escrito que vivido, una figura que luce bien en un decreto pero que no aparece cuando una familia concreta -con un nombre, una historia y una necesidad real- intenta acceder a un vehículo adecuado para la autonomía de un hijo, una madre o una pareja.

La inclusión, en estos casos, no se mide por la cantidad de veces que se menciona la palabra “discapacidad” en la normativa, sino por la cantidad de personas que efectivamente pueden acceder al beneficio sin sentirse expulsadas desde el primer trámite.

(*) Roque Guillermo Benedetto es contador Público, abogado y escribano. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de El Entre Ríos.