Tirso Fiorotto

El doctor en Ciencias Naturales e investigador del Conicet Rafael Lajmanovich explicó en La Picada los estudios realizados por científicos del Conicet y varias universidades sobre varios arroyos que desembocan en el río Paraná del lado de Entre Ríos y del lado de Santa Fe, con resultados que consideró alarmantes por el grado de contaminación.

Invitado por la “Red Cuenca Las Conchas”, el investigador del Conicet fue recibido por medio centenar de vecinos en la Estación del tren, y se refirió a las investigaciones recientes en cuatro arroyos: Las Conchas, Las Tunas, Espinillo y Crespo, afectados por sustancias usadas en la producción agropecuaria, las industrias, además de cloacas y desechos domiciliarios, y abogó por una revisión del concepto de salud. “En el mundo la ciencia habla de ‘una sola salud’ (one health), no podemos hablar de la salud humana por un lado si no hablamos de una salud ecosistémica, en su conjunto, todo interrelacionado”, apuntó.

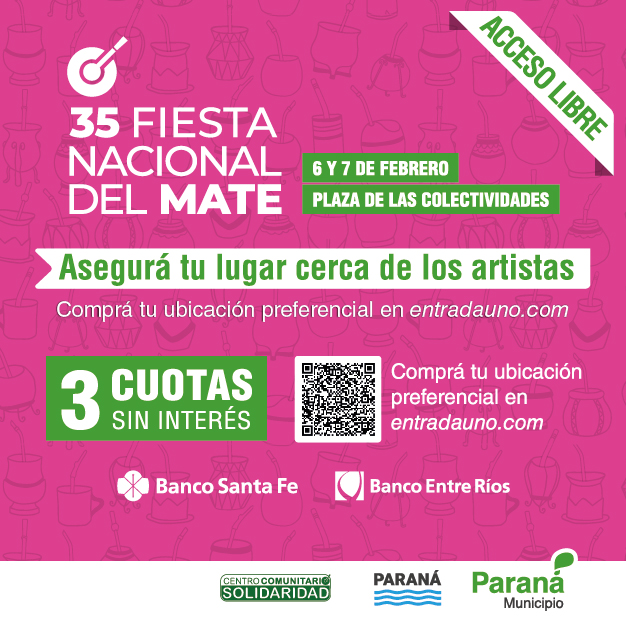

La exposición de Lajmanovich anticipa la manifestación que realizarán diversos sectores este martes 9 alrededor de la Casa Gris en Paraná, pidiendo análisis de sangre y de agua potable, para generar conciencia sobre el uso de sustancias peligrosas en la producción. Será la ronda número 400.

“Vivir en esta cuenca (en el Departamento Paraná) expone a la población a un cóctel de contaminantes químicos y biológicos que ponen en riesgo directo a la salud humana, con enfermedades infecciosas agudas hasta daños crónicos como el cáncer… el estudio concluye que es necesario aplicar el enfoque de ‘una salud’ para proteger a la biodiversidad y a las comunidades humanas”, sostuvo.

El científico de Paraná, con décadas en el estudio del ecosistema, principalmente junto a profesionales de Santa Fe, es profesor de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral -UNL-. En su charla de La Picada brindó detalles de aspectos negativos observados en los distintos arroyos, con diferentes problemas en cada caso, y lo hizo con esta aclaración: “no hay que hacer diferencias entre Santa Fe y Entre Ríos porque tenemos problemáticas en espejo. El objetivo más grande que me he propuesto, ya para ir terminando un poco mi carrera científica, es el río Paraná. El eje es proteger la cuenca del río Paraná. Hay mucha gente interesada y se han hecho distintos tipos de movimientos en defensa de la cuenca, pero creo que para defender la cuenca tenemos que defender cuencas que vierten sus aguas en el Paraná. Hasta que no nos preocupemos por todo lo que está alrededor del río Paraná, a ese río no lo vamos a salvar nunca”, manifestó.

Récord sobre récord

El arroyo Las Tunas, en jurisdicción de las municipalidades de Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda, padece una contaminación extrema que ha desterrado la vida allí, salvo excepciones, y el cóctel de sustancias posee la capacidad de dañar el material genético de las especies, es decir, alta genotoxicidad.

El Parque Industrial de Paraná ha volcado allí efluentes por décadas, y los municipios aledaños sus cloacas. El panorama resulta desolador. Advertida de este estado, la provincia creó un Comité de Cuenca de las Tunas que aún no ha encendido motores. Los vecinos del arroyo Las Conchas pretenden que la atención sea puesta sobre toda la cuenca.

El principal problema en las Conchas está en los residuos con herbicidas, y en los aportes del arroyo Crespo, con una situación preocupante.

“Hay plaguicidas en los cuatro lugares. El que se llevó el récord es las Tunas con 12 residuos si sumamos lo que había en el agua a lo que había en los sedimentos. Crespo tenía 8, Espinillo tenía 6 y por suerte Las Conchas sólo tenía 4, pero por desgracia dentro de esos 4 uno tenía una concentración muy alta”, apuntó Lajmanovich. En el arroyo Las Conchas hallaron el récord de presencia del herbicida glifosato en sedimentos de una reserva natural de Sudamérica, con 5.002 microgramos por kilo de sedimento. Y al glifosato se agregan otras sustancias tóxicas, que poco a poco se depositan en el río Paraná.

“¿Cómo llegan esas sustancias químicas al lecho del río Paraná? Nadie usa estas sustancias cerca del río. El tema que está recontra estudiado a nivel mundial es el movimiento ambiental de los plaguicidas. Una vez que los plaguicidas están en contacto con el ambiente pasan al agua subterránea, el viento los lleva, en el agua subterránea pueden volver al cuerpo de agua; o a través del lavado pluvial… el movimiento ambiental es prácticamente incontrolable, una vez que se liberan en el ambiente. De esta forma llegan a los sedimentos, donde se acumulan”.

Lajmanovich muestra un trabajo reciente de 2025: “hasta el 60 % de un plaguicida aplicado puede derivar en el aire cientos de kilómetros. Hay muchos trabajos sobre derivas de plaguicidas. Hubiera sido más novedad no encontrar plaguicidas en este arroyo Las Conchas, que encontrarlos. No hay matriz ambiental ni orgánica en el centro de la Argentina en que falten plaguicidas”, manifestó.

Esperanza

No todas son malas noticias. Lajmanovich aclaró que si se dejaran de usar herbicidas e insecticidas en pocos meses podría mejorarse el estado del agua y los residuos.En las Tunas y Crespo la letalidad de los renacuajos expuestos fue del 100 % al instante. “Los poníamos y tac, morían”, apuntó. Sin embargo, la genotoxicidad se observó sólo en Las Tunas. Esos efectos pueden transferirse de un individuo a sus nietos.Entonces mostró un cuadro de índice de calidad de agua, juntando toda la información disponible. Allí, el arroyo Las Conchas aparece en estado regular que, según Lajmanovich, podría considerarse incluso bueno y hasta muy bueno a pesar de los pesticidas. “hay mucha fauna, a los peces unos los ve a simple vista. En Las Tunas es muy malo. La mortalidad de los organismos es del 100 %. Y lo mismo en un punto del arroyo Crespo”, insistió.

¿Por qué preocupa el glifosato, en particular? “Debe haber más de mil citas bibliográficas que demuestran la toxicidad del glifosato”, indicó el experto. Entonces se preguntó cuál es el motivo de que se sigan usando estas sustancias, y respondió: “porque también existe otra biblioteca… Organizaciones como Senasa o Aapresid (Asociación argentina de productores de siembra directa), que usan esas sustancias, dicen que la vida media puede ser de entre 14 y 22 días en el sedimento. La vida media es la cantidad de tiempo que se necesita para reducir a la mitad la proporción. (En cambio) Cuando buscamos en la literatura científica vemos que la vida media del glifosato según el ámbito puede llegar a muchos meses o años. Esto explica un poco más por qué hay sedimentos de glifosato en la cuenca. Porque si tomamos por ejemplo medio año, no se ha reducido, cuando llega la siguiente aplicación. Los procesos de degradación por bacterias no tienen suficiente tiempo, antes que venta un nuevo ingreso de este compuesto. Como han aumentado las superficies y las dosis de aplicación, por la resistencia de algunas malezas, entonces es lógico pensar que se estén acumulando en sedimentos”, aseguró.

Lajmanovich se refirió al hallazgo, en distintos cursos examinados en Entre Ríos y Santa Fe, de desechos industriales, agrarios, ganaderos, domiciliarios; metales pesados, agroquímicos, insecticidas, antibióticos, cloacas, etc. “Los cultivos bacteriológicos también en algún momento asustaron. En especial en Las Tunas. La cantidad de bacterias que se pudieron analizar ahí eran muchas. Era obvio que estas bacterias son desechos cloacales humanos. No queda otra explicación. Ahí se pueden ver las plaquitas de cultivo de Pseudomonas (bacterias). Las Conchas, normal, Espinillo un poquito más; y miren lo que es Las Tunas (señaló en la imagen, que mostraba una abundancia abrumadora de manchas). Y los cuatro puntos de agua -agregó- excedidos en los límites de Escherichia coli, de acuerdo al estándar que utilizamos”.

Los estudios de los arroyos Espinillo y Crespo, que dan a las Conchas, y de este mismo curso, fueron realizados en puntos anteriores a la desembocadura de Las Tunas en las Conchas, dado que estos arroyos e encuentran ya cerca del río Paraná. Todas estas sustancias contaminantes, sumadas a las botellas de plástico que corren por toneladas principalmente en Las Tunas, las gomas, los trapos, los pedazos de Telgopor y otros elementos, desembocan aguas arriba de la Toma de agua de la ciudad de Paraná y de sus balnearios.

400 rondas

Este martes se realizará alrededor de la Casa Gris en Paraná la ronda semanal número 400 para generar conciencia en torno de los efectos nocivos de las sustancias químicas rociadas en el sistema agrario clásico (herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes), sobre la salud del ambiente y, en particular, de las personas humanas.

La movida encabezada por el Foro Ecologista de Paraná ha cruzado gobiernos nacionales, provinciales y municipales de diversas extracciones políticas, y ha recibido la resistencia de esos poderes, como de multinacionales, colegios de profesionales y entidades representativas de productores medianos y grandes.

Para esta ronda, que se ha repetido a lo largo de casi una década, los manifestantes están pidiendo análisis de la sangre en las transfusiones, y análisis agua potable, considerando los resultados alarmantes de los estudios realizados en los arroyos y ríos, de los cuales se extrae el agua para el consumo.

En el caso de Paraná, la toma de agua recibe efluentes industriales, domiciliarios, agrícolas y ganaderos, a través de los arroyos las Tunas, Crespo, Espinillo y otros, todos tributarios del arroyo Las Conchas, que desemboca pocos kilómetros al norte de la ciudad capital.

Distintas organizaciones sociales y vecinales del gran Paraná acordaron proponer al Dr. Rafael Lajmanovich como representante vecinal en el Comité de Cuenca del arroyo Las Tuna, que se reunirá en los próximos días para constituirse con sus autoridades y comenzar a funcionar a pleno.

Los manifestantes explicaron que el nombre de este científico “pone la vara alta” en este organismo multisectorial, considerando la trayectoria del paranaense en la investigación de toda la cuenca y sus humedales, tanto en la provincia de Santa Fe como en Entre Ríos, tomando como eje el mismo río Paraná y todos sus afluentes.

Lajmanovich fue uno de los impulsores del Comité de Cuenca desde hace dos años, junto al bioquímico Daniel Verzeñassi, el abogado Jorge Daneri, el biólogo Pablo Aceñolaza y numerosos vecinos del barrio Los Zorzales de Colonia Avellaneda, que limita con el arroyo Las Tunas. Ellos son testigos de las responsabilidades principales de la provincia de Entre Ríos, el estado nacional, y los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito, en la destrucción creciente del ecosistema, en la que participan también altos empresarios industriales y rurales.

Con eje en el Paraná

Medio centenar de vecinos urbanos y campesinos y algunos expertos en disciplinas vinculadas a la biodiversidad y la salud participaron de la charla de Lajmanovich en La Picada; entre otros, estuvieron presentes el médico Nicolás Indelángelo, el biólogo Alfredo Berduc, y reconocidos militantes sociales y ecologistas de las granjas agroecológicas La Porota junto al arroyo Las Conchas y el Parque San Martín, y La Vaca Rumbera, junto al arroyo Sauce; de la vecinal Los Zorzales junto a Las Tunas, y del Foro Ecologista de Paraná, como Martín Martínez, Tincho, Martín Maslein, Cina Citera, Daniela Verzeñassi, Alejandro Ciancio, Nadia Burgos, por ejemplo. Todos en apoyo a la Red Cuenca Las Conchas, promotora del encuentro.

El científico hizo hincapié en la necesidad de la mirada amplia, abarcadora, con eje en el río Paraná y en las cuencas de la derecha y la izquierda. Por eso mostró los estudios realizados por una veintena de científicos en el agua, los sedimentos, los peces, los anfibios, tanto en el río Paraná y sus humedales como en el río Salado, y los arroyos Los Troncos, Salto, Las Tunas, Las Conchas, Espinillo, Crespo.

Lajmanovich nombró a los organismos de la ciencia y las universidades, y los científicos que lo han precedido en los estudios, y quienes lo han acompañado, con comentarios elogiosos de sus saberes y su seriedad; y explicó los procedimientos detallados de las investigaciones, tanto en la toma de muestras como en laboratorio. Sobre la zona, apuntó: “Aparte de investigar por una cuestión científica le tengo un enorme cariño a este lugar donde he pasado gran parte de mi vida, así que todo lo que haga para mejorar esto nunca va a ser suficiente”.