El procesamiento de Santoro se agrava en tanto estaría sentando precedentes muy peligrosos por su eventual derrame hacia otros estrados. Hoy no se concibe hablar de periodismo comprometido sin asociarlo a la investigación.

Por Luis María Serroels

Especial para ANALISIS

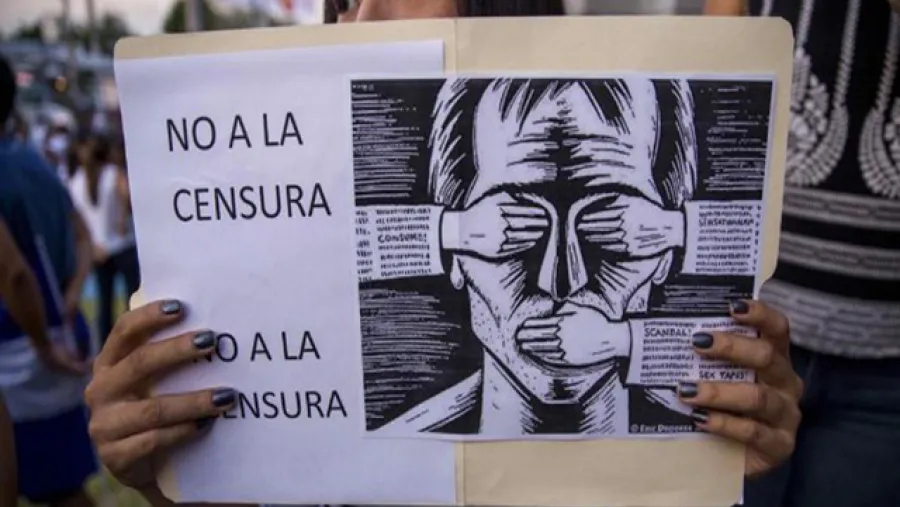

El sorprendente fallo del juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por el cual dispuso el procesamiento del periodista de Clarín, Daniel Santoro, ha despertado no sólo la atención sino la crítica y descalificación de variadas instituciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa y de prestigiosos tratadistas del derecho. Este caso se agrava en tanto estaría sentando precedentes muy peligrosos por su eventual derrame hacia otros estrados. Hoy no se concibe hablar de periodismo comprometido sin asociarlo a la investigación.

Si el engranaje judicial permite la peregrina y revolucionaria decisión de un magistrado, de procesar a Daniel Santoro, uno de los periodistas de investigación más lúcidos de la prensa nacional, los malandras de todo pelaje estarán de parabienes.

Pero además, se habrá consagrado el final de la libertad de prensa en la Argentina, constituyendo una inmerecida afrenta para una sociedad que debió luchar mucho para garantizarla y defenderla, poniéndose a la par de los países más civilizados del planeta.

Al mundo libre poca gracia le ha de causar este episodio que podría proyectarse hacia la mordaza de la prensa en su conjunto, advirtiéndole sobre la instalación de una virtual “ley mordaza” y a la vez ofrendándole un claro vía libre a los potenciales saqueadores de guantes blancos que pululan con apariencia de honestos y virtuosos.

Está claro que lo que la prensa libre divulga transita más rápido que las eventuales investigaciones judiciales, de tal forma que los ladrones públicos celebran por tal andar de tortuga, funcional a sus estrategias y chicanas (basta para con establecer las distancias entre la fecha de las denuncias y el estado actual cuya parsimonia resulta muy funcional a los planes de prescripción de los mano larga). Que la investigación periodística ha sido muy valiosa para la justicia, nadie lo duda y por nuestra región existen pruebas que no admiten duda, como se verá más adelante.

Si las notas de Santoro constituyen “operaciones de acción psicológica” (peregrina interpretación que vulnera la libertad de investigar, esencia de la misión del periodista), los vulneradores de las leyes (con sin guante blanco) deben estar celebrándolo. Son innumerables los trabajos en que la sagacidad, la porfía y aún el riesgo personal de este laureado periodista dejan de manifiesto un aporte generoso que le allana el camino a la justicia. Si ello –en la concepción de un juez federal- conforma una grave conducta, supone retacearle a jueces y fiscales valiosos datos, a la vez que condiciona al periodismo libre en su condición de servidor de la verdad.

¿Qué hubiera pasado si en la década del “70 la justicia de los Estados Unidos hubiera reaccionado contra los periodistas del matutino The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes investigaron y revelaron en detalle el Caso Watergate que derivó en la renuncia del presidente Richard Nixon?

¿O en el resonante Caso Dreyfus que a fines del siglo 19 sacudió al mundo? Alfred Dreyfus era un capitán francés falsamente acusado de espionaje contra su país, por lo que fue degradado en formación, expulsado y condenado a cadena perpetua. Ello despertó el interés del novelista Emil Zolá, quien dedicó varios artículos producto de sus investigaciones bajo el título de J’acuse (Yo acuso), considerados entre los más célebres trabajos del periodismo mundial.

En ellos le detalló al presidente francés todo cuanto era falso en el juicio. Al final, uno de los acusadores se suicidó tras admitir las falsificaciones, basadas en una postura antisemita. Dreyfus fue liberado, reinsertado en el ejército y ascendido al grado de comandante. Nadie persiguió ni imputó a Solá por presuntas “operaciones de acción sicológica”.

Como tampoco lo fue Rodolfo Walsh, cuando investigó y reveló la verdad sobe los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, en la noche del 9 de junio de 1956, de un grupo de civiles sacados por la fuerza de una vivienda mientras escuchaban por radio una pelea del boxeador compatriota Eduardo Lausse. Fueron baleados a mansalva por policías bonaerenses al mando del coronel Desiderio Fernández Suárez, acusados falsamente de haber ocultado a uno de los jefes del frustrado golpe militar contra el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu y el contralmirante Isaac Francisco Rojas. Esa noche en un cuartel se fusiló al jefe del levantamiento, general Juan Losé Valle y otros militares y civiles. Vanos fueron los pedidos de clemencia de esposas, madres e hijos.

Walsh, quien en 1977 fue asesinado por grupos de tareas de la dictadura de Jorge Videla, un año después de haberle enviado una dura carta al dictador, volcó su investigación basada en relatos de algunos sobrevivientes de aquella matanza, en la revista Mayoría (que quien escribe esta columna leyera a la edad de 13 años en varios capítulos), luego vino el libro y finalmente la película. Si al autor se le hubiese imputado alguna “operación de acción sicológica”, cuántas terribles verdades estarían hoy fuera del conocimiento de los argentinos.

Lo preocupante, al margen de la decisión contra Santoro, es lo que ella tiene de peligrosa advertencia contra todos los Santoros que se atrevan a investigar, poniéndolos en alerta roja frente a sus fuentes de información, elementos fundamentales en la búsqueda de la verdad para despejar cualquier débil presunción.

¿Por qué importa tanto este episodio que tiene mucho de la fluida imaginación de un magistrado? Simplemente porque el periodismo comarcano con proyección nacional tiene aquí a un infatigable profesional que no sólo investiga resonantes casos hasta en sus mínimos detalles para publicarlos en los medios que dio a luz, sino que luego los vuelca en voluminosos libros de ediciones agotadas, sirviendo a la sociedad pero además –y especialmente- a la justicia.

Daniel Enz –que de él se trata- ha escrito hasta ahora 14 libros que es útil detallar: Rebeldes y ejecutores (1995); Código de fuego (2001); El día del juicio (2003); Las flores de Fernanda (2005); Tierras S.A. (2006)); Rebeldes y ejecutores- segunda edición (2008); Herencia de familia (2011); Abusos y pecados (2013); Bandidos sin ley (2014); Los hijos del narco (2015); Doble vida (2016); El clan (2017); Las cenizas del narco (2018) y El nido (2019). Sabemos que todo periodista que se dedica a escribir artículos o libros nada regalones para ciertas capas inficionadas por la bajeza y la corrupción, está expuesto al peligro.

Pero esos agentes de la vil amenaza son una cosa y tener que enfrentar a magistrados que se posan sobre un investigador de la prensa, no es normal. La naturaleza de las cosas no lo tolera. Descartamos que ello suceda en nuestro Poder Judicial entrerriano, que mucho le debe al periodismo en la lucha cotidiana por el imperio de la ley.

Está claro que todo es materia opinable pero ante la verdad revelada sólo cabe la condena social a quienes tienen una mirada estrecha y oblicua del verdadero rol del periodismo, cuando la pluma se calza la indumentaria del compromiso social corajudo e inexcusable.