La Mala Fe

El 2025 cerró sin grandes hitos legislativos en materia de aborto en América Latina, pero con una confirmación inquietante: el derecho, allí donde existe, es cada vez más frágil. No porque se hayan aprobado nuevas prohibiciones de manera generalizada, sino porque los Estados han aprendido a restringir sin derogar, a desalentar sin prohibir, a controlar sin asumir el costo político de retroceder abiertamente. El aborto sigue siendo legal en algunos países, pero su acceso real se volvió más desigual, más incierto y más dependiente de factores ajenos a la ley.

Durante el año, la disputa ya no se dio principalmente en los parlamentos, sino en el terreno de la implementación, de las prácticas institucionales y del discurso público. El aborto se consolidó como un punto nodal de la ofensiva conservadora, no tanto como una política específica, sino como un símbolo útil para ordenar agendas más amplias: disciplinamiento social, control reproductivo, ajuste del Estado y guerra cultural.

En ese marco, uno de los fenómenos más visibles fue la distancia creciente entre la legalidad y la experiencia concreta de quienes necesitan abortar. En países donde el aborto está permitido bajo ciertas causales o incluso de manera voluntaria, el acceso siguió estando mediado por el miedo, la desinformación y la arbitrariedad institucional. El caso peruano expuso con claridad esta lógica: aunque el aborto terapéutico es legal desde hace décadas, investigaciones periodísticas mostraron un aumento del acoso policial y de las denuncias contra mujeres que accedieron a este derecho. No se trata de un cambio normativo, sino de una forma de criminalización indirecta que opera como mensaje disciplinador: el derecho existe, pero ejercerlo tiene costos.

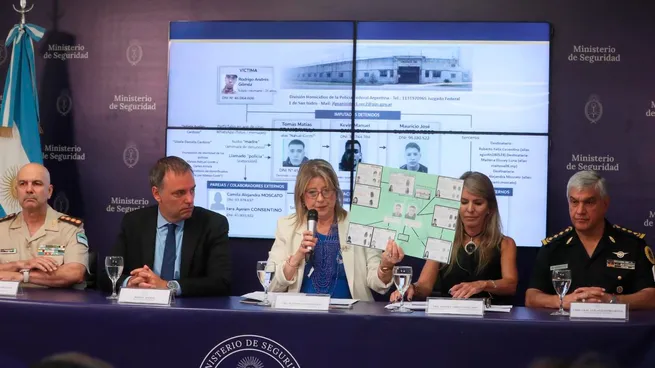

Algo similar ocurre en contextos donde el aborto fue legalizado tras largas luchas sociales. En Argentina, 2025 estuvo marcado por advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre el debilitamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva. La ley no fue derogada, pero sí erosionada a través de la desfinanciación, la objeción de conciencia institucional, la desarticulación de programas y un discurso oficial que cuestiona abiertamente el sentido mismo del derecho. El acceso, en la práctica, depende cada vez más del lugar donde se vive, del hospital que toque y de la voluntad del personal de salud.

Este patrón se repite en distintos países y permite una lectura más amplia: el aborto ya no necesita ser ilegal para ser inaccesible. Basta con volverlo incierto, burocrático, estigmatizado. Basta con que el Estado se retire, mire hacia otro lado o delegue en la “libertad individual” de las instituciones lo que debería ser una política pública garantizada.

En paralelo, el debate público sobre el aborto siguió desplazándose hacia un plano ideológico cada vez más abstracto. Durante 2025, se reforzó la narrativa que lo vincula con la “crisis de natalidad”, el “colapso de la familia” o el “declive moral”, despojándolo deliberadamente de su dimensión material. Al correr el foco de las condiciones reales —violencias sexuales, desigualdad económica, falta de acceso a anticonceptivos, maternidades forzadas—, el aborto se convierte en una consigna útil para ordenar miedos, justificar recortes y construir enemigos internos.

Este corrimiento no es inocente. Presentar el aborto como un problema cultural o demográfico permite evitar preguntas incómodas sobre el rol del Estado en la reproducción social, el cuidado y la sostenibilidad de la vida. También habilita una política de control sin prohibición explícita, donde la censura de información, la persecución selectiva, la estigmatización de profesionales de la salud y el hostigamiento a redes de acompañamiento funcionan como mecanismos efectivos de restricción.

Frente a este escenario, una de las respuestas más significativas del año vino desde los feminismos y las organizaciones que trabajan en el territorio. Lejos de limitarse a la defensa abstracta del derecho, muchas iniciativas pusieron el acento en el cuidado, en las condiciones materiales y emocionales en las que se transitan los abortos, y en quienes sostienen esos procesos en contextos cada vez más hostiles. Campañas como Cuidando a Sara hicieron visible algo que suele quedar fuera del debate público: abortar no es solo un acto médico o legal, sino una experiencia atravesada por vínculos, acompañamientos y redes que, en muchos casos, suplen la ausencia del Estado.

Ese énfasis en el cuidado no es solo una respuesta práctica, sino también una posición política. Implica disputar el sentido del aborto más allá de la lógica punitiva o moral, y señalar una verdad incómoda: cuando el acceso a derechos depende de redes informales, lo que está fallando no es la organización social, sino la responsabilidad estatal.

El balance de 2025 deja una conclusión clara: el derecho al aborto sigue siendo un derecho en disputa permanente. No basta con que esté escrito en la ley si puede ser vaciado en la práctica. No alcanza con la legalidad si el acceso se vuelve un privilegio condicionado por el territorio, la clase o el capital simbólico. En un contexto de avance conservador y retraimiento estatal, la defensa del aborto exige hoy algo más que marcos normativos: exige vigilancia política, políticas públicas sostenidas y una disputa abierta por el sentido de la autonomía y el cuidado de la vida.