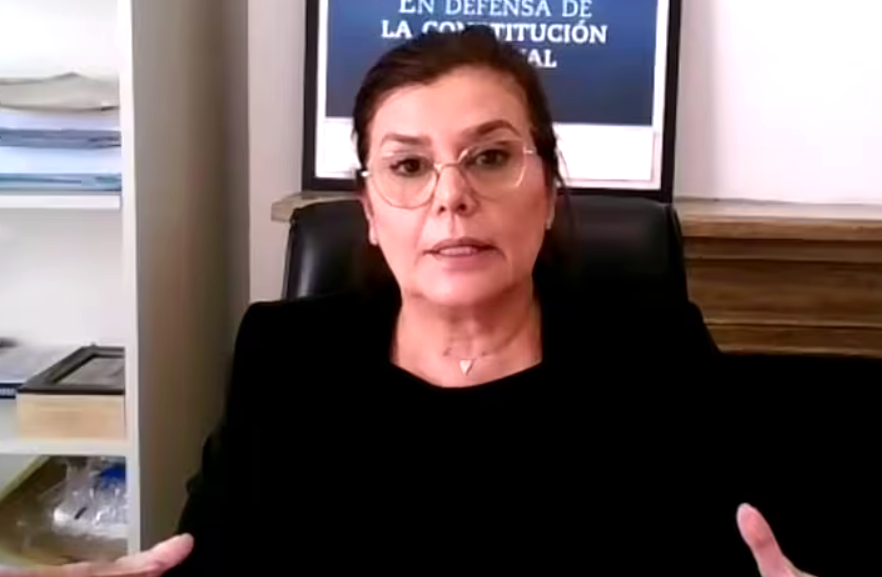

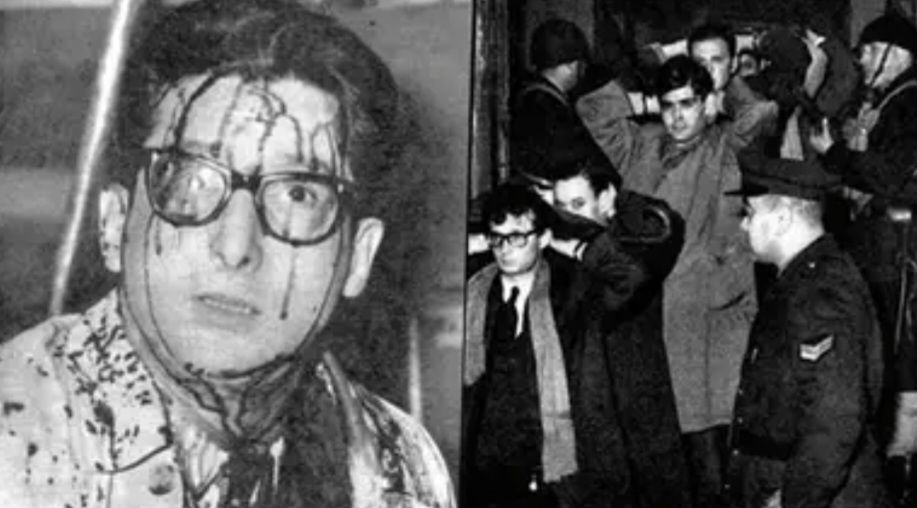

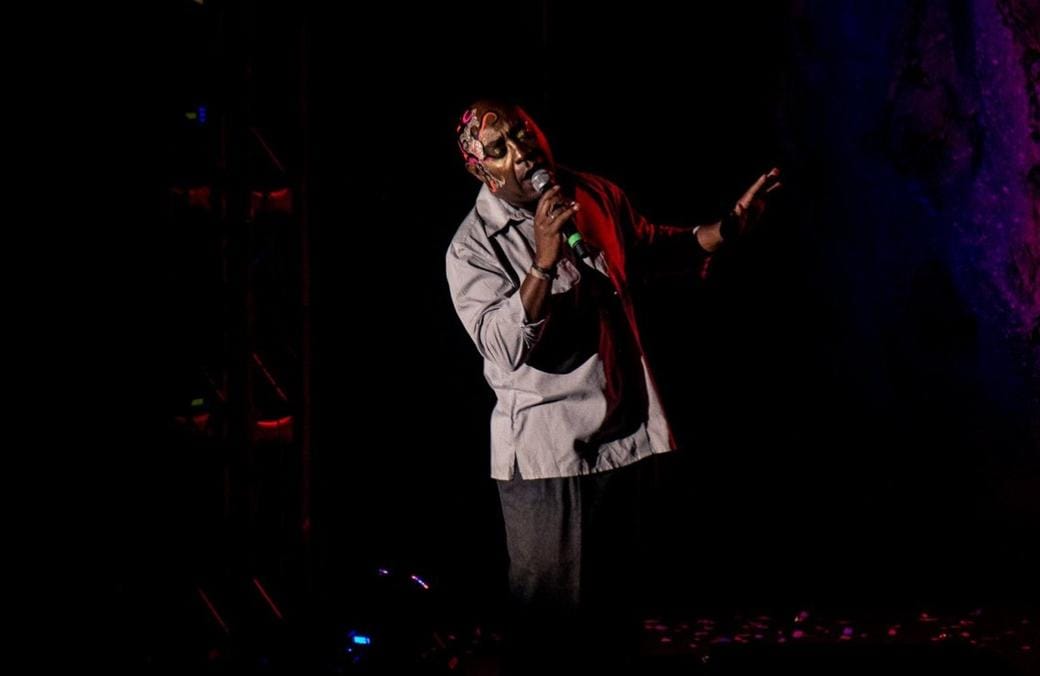

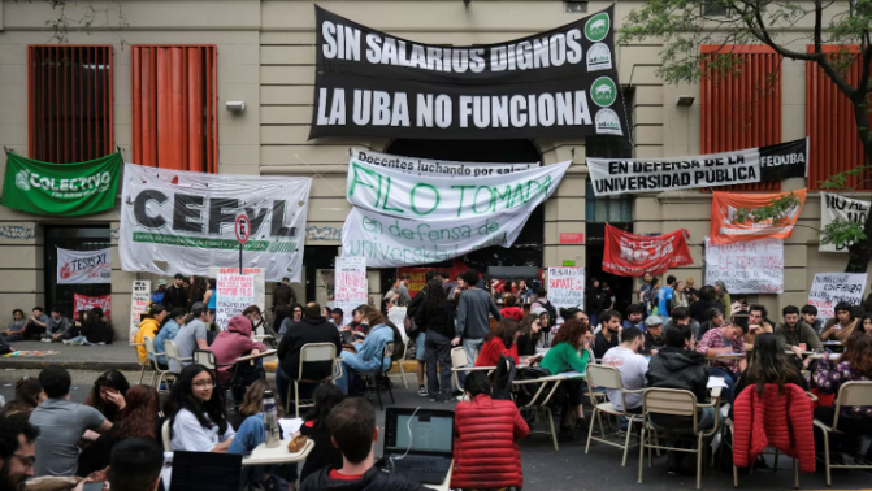

Miguel Ángel Federik en los estudios de RFI, antes de ser entrevistado por Jordi Batalle en los estudios que comparte con France 24 y que se difunde por las redes sociales en más de diez idiomas.

Por Nahuel Maciel

(De ANÁLISIS)

El río avanza siguiendo sus propias huellas, como los pueblos avanzan siguiendo su memoria. Ese parecería ser el derrotero de Miguel Ángel Federik cuando sale con su “alma descalza” a abrazar silencios para que se transformen en palabras y lleguen a todos con dimensión poética.

En mayo estuvo en París, cumpliendo con una invitación que le llegó como un torrente porque fue casi simultáneo con el reconocimiento de la Fundación Konex por su obra y su trayectoria literaria.

Poeta, Federik desafía –no por el enfrentamiento, sino por lo lúdico- a su tocayo Cervantes y hace de la palabra un acto sagrado. En él también se da el prodigio bíblico de primero el verbo: el verbo como palabra, pero también como acción y como sentimiento. Él lo refleja de manera más telúrica al señalar que “Ñamandú Ru Eté creó primero el fundamento del lenguaje humano, y sólo después a sus criaturas para hacerlas partícipes de ese canto”.

En Francia se encontró con su convecino Mario Villagra y se alojó en el mítico Barrio XIII con María Miller. Participó de una Mesa Redonda en la Maison de la Recherche de Sorbonne el 17 de mayo sobre “Borges Oral” junto a catedráticos como Graciela Villanueva (Universidad de París Est-Créteil /Imager), Christofhe Larrue (Sorbonne-Nouvelle –París 3) y con Hervé Le Corre (Sorbonne-Nouvelle-París 3 /CRICCAL) como moderador. Fue entrevistado en la RFI -emisión conducida por Jordi Batalle en los estudios que RFI comparte con France 24 y que se difunde por las redes sociales en más de diez idiomas. Se presentó el 22 de mayo su libro “Geografía de la Fábula” con el aporte de Sergio Delgado, prologuista del libro; mientras Hervé Le Corre leyó algunos poemas suyos traducidos por él (y que luego Miguel Ángel leyó en castellano) ante un público mayormente bilingüe o trilingüe. Y se exhibió la película de Mario Daniel Villagra, “Un poeta descalzo”. Las tertulias posteriores también deberían inscribirse como sucesos culturales, pero quedan esta vez huérfanas de autor.

Este viaje –junto al reconocimiento de la Fundación Konex- confirman en la experiencia de Miguel Ángel Federik aquella enseñanza que indica: “Pinta tu aldea y serás universal”.

-El 22 de mayo presentó en el Instituto Cervantes de París su libro “Geografía de la Fábula” editado por EDUNER, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El encuentro cultural fue inspirado en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe del Instituto Cervantes de París y de la que participaron el profesor de la Université Paris-Est-Créteil, Sergio Delgado; y Mario Villagra, escritor y director de cine. Podría recordar ese momento y reflexionar sobre su importancia para los escritores entrerrianos.

-Si pensamos que el Instituto Cervantes tiene casi 90 sedes en el mundo, el sólo hecho de estar en la de París ya es un elogio que excede a mi persona…Participó también Hervé Le Corre quién leyó su traducción de algunos poemas de “Geografía…” que luego yo leí en castellano y ante un público bilingüe o trilingüe en su mayoría. Las traducciones me sonaron magníficas, la presentación de Sergio Delgado fue brillante pues agregó algunas reflexiones críticas y de técnica escritural a las ya dichas en el prólogo y se exhibió la película de Mario Daniel Villagra. Para los escritores entrerrianos -si lo toman en el sentido en que yo lo he tomado- es importante saber que continúa abierta esa puerta que ya ilustraron nuestros mayores y siguen honrando nuestros coetáneos. Lo esencial es aprender a volar en bandada, como hacen los siriríes.

-¿Qué piensa que en Francia -como gran parte de Europa- se estudia la literatura producida en estas tierras?

-Entendiendo “estas tierras” como “el País del Sauce”, pensemos en las nombradías -allá y ayer nomás- de Juan José Saer o de Arnaldo Calveyra considerado un poeta de culto, o que recientemente Guillaume Contré y Vincent Weber han traducido y publicado en edición bilingüe “El Gualeguay” de Juan L. Ortíz... o que ahora Sergio Delgado esté allí con todo lo suyo, por citar sólo uno… Por otra parte, el castellano ya es una lengua de 600 millones de hablantes y Latinoamérica ha dado a la literatura universal desde Borges a Octavio Paz, desde César Vallejo a Augusto Roa Bastos, desde Rubén Darío a Nicanor Parra, entre tantos otros como Cortázar o Atahualpa Yupanqui que además eran amigos. Esta lengua primero entonces y luego quienes la ilustran con su palabra y su obra generan un interés inexcusable, que naciones que no desprecian ni a sus universidades ni a sus intelectuales y creadores lo tienen, lo cuidan y lo preservan.

-Expresó en Francia que tiene incorporado desde la infancia el estar descalzo, el “hacerme de mi tierra que es una forma también de hacerme de mi palabra”, resaltó. Podría profundizar esa idea-concepto.

-El castellano y su dispersión geográfica, sus diálogos internos con las lenguas precedentes han hecho que el latín vulgar -desde aquel ignoto monje del Monasterio de Silos- haya seguido su camino no sólo dando lenguas enteras como las romances, si no algo más íntimo que es un uso particular del mismo, no sólo entre naciones sino también adentro de esas naciones mismas. Hacerse de “esa otra palabra común” implica una reflexión sobre la materia con la que se escribe. Creer que podemos escribir sólo con la palabra dada es exiguo, creer que se lo “hace bien” si concedemos a las normalizaciones/imitaciones externas es ingenuo. En poesía la palabra no es un tren de cargas de ideas o sentimientos… si no su misma materia y su conquista de otras fronteras de conciencia por esa olvidada capacidad de todas las lenguas del mundo, que la poesía verdadera de tanto en tanto nos lo recuerda.

-Estuvo en La Sorbona participando de una mesa redonda dedicada a Jorge Luis Borges. ¿Cuál fue su aporte? Teniendo en cuenta que usted es su lector constante e incluso lo conoció siendo muy joven.

-Conocí y traté a Borges durante varios días seguidos, allá por los ’70 y piquitos, merced a Pedro Luis Raota -que vivía entre Buenos Aires y Villaguay- y que me pidió que lo asistiera en unos trabajos encargados por agencias europeas de noticias. Mi aporte a esa “Table Ronde” fue -ya que del “Borges Oral” se trataba- contar ciertas anécdotas de aquellos días -como ya Borges lo hiciera con tantos otros- y otros diálogos posteriores, conectando al Borges-oral con el Borges de las técnicas y recursos literarios manifiestos: v.gr trasladar al verbo la función del adjetivo, etcétera; y concluí agradeciendo que haya elegido el castellano para realizar su obra -pudiendo haberlo hecho en inglés que fuera su otra lengua paterna y de infancias. Me quedaron en apuntes otras cosas de las relaciones de Borges con Entre Ríos, de las cuales se habla poco.

-La realidad social, política, económica e incluso cultural es muy preocupante. Hay demasiadas realidades hirientes. ¿Qué aporte puede hacer la literatura o es una actividad superflua, casi nimia, en este contexto?

-La literatura nunca ha sido cosa nimia más allá de los contextos en que se hallara…Recordemos la función de los intelectuales en la invención, fundación y construcción de este país y las provincias previas que lo constituyen. Recordemos que la última dictadura genocida pregonaba que “la cultura no tenía nada que ver con la política”. La cultura, la formación intelectual, las experiencias políticas están amenazadas por la vulgaridad, y otras inocencias de recién llegados a un indetenible mundo más ancho y más complejo cada día. Pensemos en todos los saberes de Alberdi a quien hoy se falsea por el más exiguo y programático de sus títulos específicos; pensemos en sus debates con Sarmiento, y con ello en Sarmiento mismo, que prohibiera el ingreso al país de los libros de Alberdi; o en todo el índice de autores y textos que Jorge Lafforgue reuniera en su libro “Explicar la Argentina”. La literatura desde la poesía de Hernández a la ficción o al ensayo histórico y filosófico y político nunca han sido cosa nimia… ¡Y sálveme Dios de vivir en un país que los ignore o los excluya! Cuando la insolencia unitaria llamó ignorante a Urquiza, éste meditó sencillamente: “Llamarme ignorante a mí que me sé de memoria Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio” … Urquiza dejó deliberar tranquilamente al Congreso de San Nicolás. Lo superfluo y lo nimio es pretender engañar a la historia… no la literatura en todos sus géneros, por cierto.

-En 1992 obtuvo el Premio Fray Mocho de Poesía con la propuesta “Una liturgia para Némesis”. ¿En la actualidad, qué cambió y qué sigue vigente en sus obras?

-A pesar de cierta auto-critica que he practicado como la es de no quedarme en ciertas retoricas más o menos felices y saltar hacia otras exploraciones en cada libro, va siendo una constante en mí esa búsqueda de la palabra común pero no vulgar. Tampoco se -¿quién lo supiera?- si el mejor poema de mi salido ya está escrito o si sólo llegué mínimamente hasta ahí o si mañana podré más… y corregirme. No lo sé, esa frontera es no y no es propia de uno mismo y a esas imposibilidades logradas se le suele llamar poesía en todas las artes.

-Los guaraníes tienen un término Na´a que significa “palabra” y también “alma”. Por eso, cuando dan la palabra, también dan el alma. Es lo más parecido a sus abuelos, que en un apretón de mano sellaban un contrato con más firmeza que una rúbrica en un papel. Sin embargo, en la actualidad, pareciera que la palabra está amenazada al decir de Ivonne Bordelois. ¿Por qué cree que se está perdiendo lo sagrado de la palabra? Y, por otro lado, ¿dónde observa que lo sagrado permanece?

-Nuestros paisanos, los guaraníes, crearon un sistema lingüístico complejo y poliaglutinante que permite a sus hablantes reales crear palabras que evaden las frases hechas, los lugares comunes y otras congelaciones de sentido que terminan siendo meros balidos humano desde la nada. Ivonne Bordelois -desde su ética y todas sus sapiencias- tuvo la valentía de advertirnos a tiempo sobre las amenazas a la palabra y las estrategias de destrucción a la vista…Fuera de este país ya existen designaciones como Trash-net o Dark-net para designar esas autopistas de la desinformación, las condenas mediáticas y otras injurias que invierten el principio de inocencia, etcétera. Es decir, cuidar la palabra de sus amenazas, no es un lujo aristocrático, si no el primer deber de quienes tratamos y convivimos con ella y para ella. Y recordemos al pasar que, en la cosmogonía guaraní, Ñamandú Ru Eté creó primero el fundamento del lenguaje humano, y sólo después a sus criaturas para hacerlas partícipes de ese canto.

-¿Qué le inspira el Gualeguay? Ese torrente interno de Entre Ríos y que navega “entre ríos”.

-No nací en el Cabo de Hornos y por eso ignoro su altas olas y sus vientos como ignoro los picos de los Andes…soy un vecino del Gualeguay…pero un vecino atento a las voces que de él hicieron “el rio de la literatura entrerriana”, como Roberto Parodi me lo advirtiera hace años…Ungaretti cantó a los suyos: el Isonzo, el Nilo, el Sena…y Borges -si mal no recuerdo- también nombró al Ródano de sus infancias…Lo análogo lleva a la imitación; lo homólogo crea otras instancias…Y ¿cómo decir algo más, si no dar cuenta de esas vecindades a un río domestico? Pero claro, no olvidemos a Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el agua ni nosotros somos los mismos.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS Nº 1.152, del 18 de julio de 2024, disponible en los kioscos)