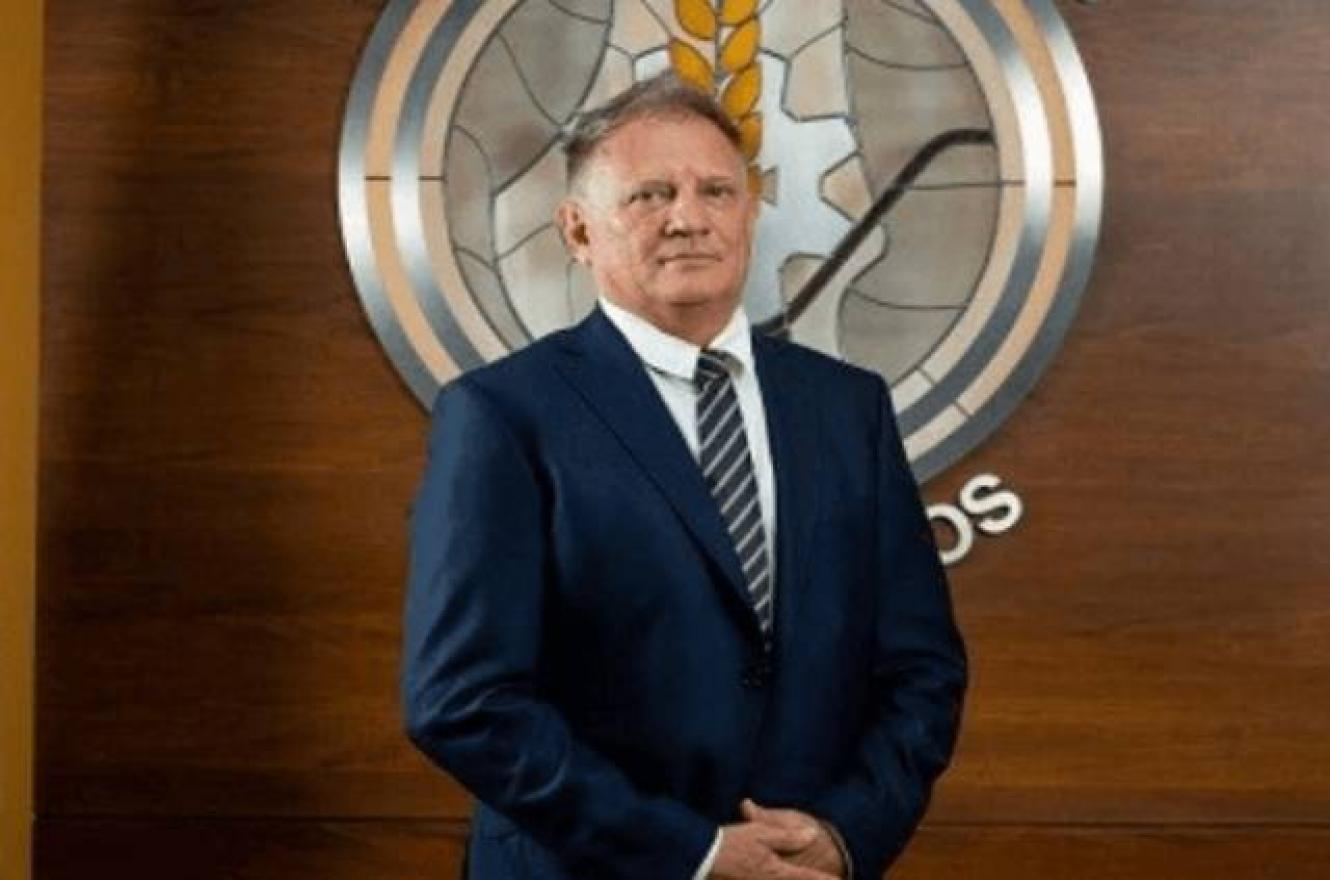

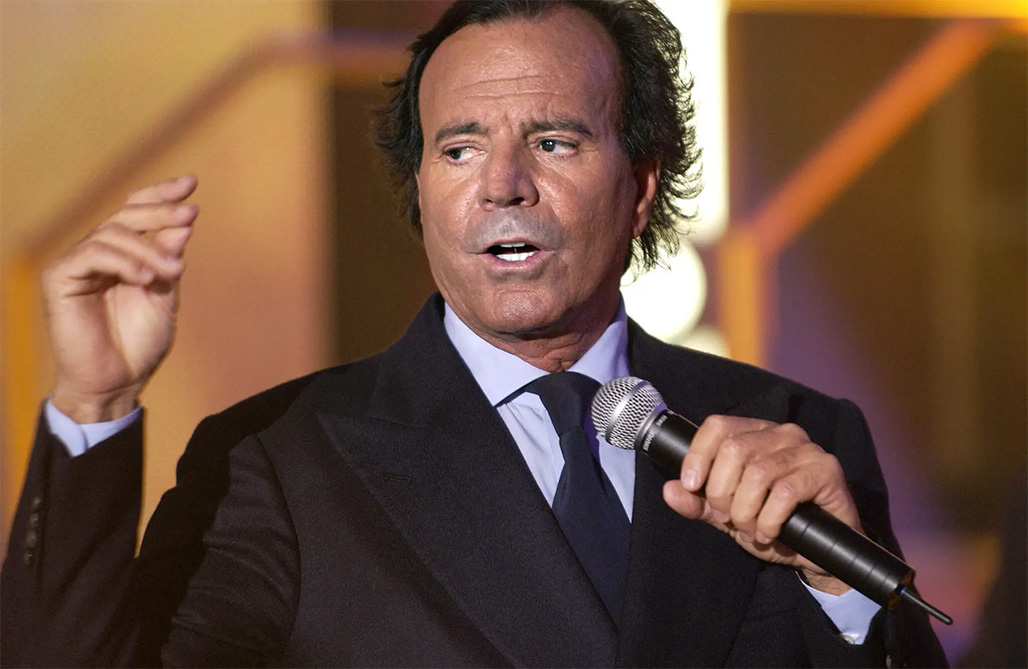

Jorge Méndez.

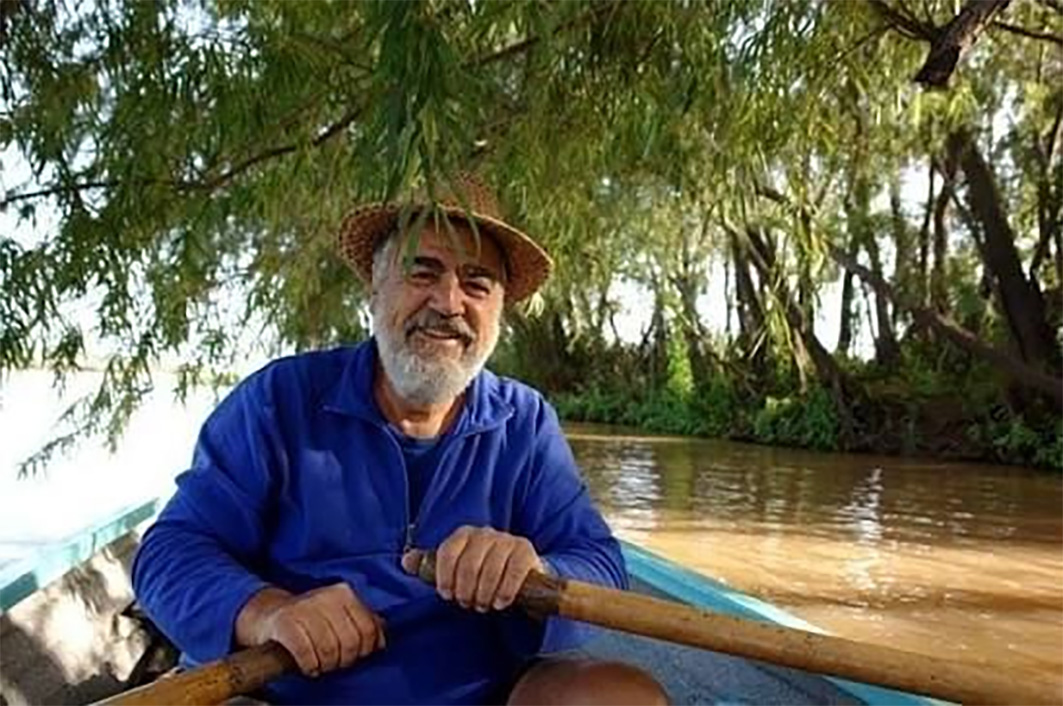

Este domingo falleció el poeta y cantor Jorge Méndez, quien residía en Oro Verde. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes indicaron que sus restos fueron velados de 15 a 21, y este lunes fueron sepultados en el cementerio Solar del Río. “Hay voces que no se apagan, aunque el silencio las envuelva. La de Jorge Méndez, cantor y poeta nacido en Paraná en 1942, sigue latiendo en cada rasguido, en cada estrofa que recuerda la raíz de esta tierra. Su vida es una canción escrita con paciencia de río, con hondura de monte, con la obstinada esperanza de quienes creen que el canto puede ser resistencia y también caricia”.

Antes de cumplir veinte años, Méndez ya había sembrado su nombre en el cancionero popular con esa “Canción del jornalero”, himno de dignidad que cruzó Cosquín en 1965 como un relámpago y lo instaló para siempre entre los grandes. Desde entonces, su voz y su guitarra se enlazaron con la historia del folklore argentino en los años de mayor esplendor. No fue un destello pasajero, sino un fogón persistente: una llama que iluminó con la misma fuerza la memoria del pueblo y el horizonte de los soñadores.

Su poesía se nutrió de lecturas, de silencios, de conversaciones con los clásicos de la lengua castellana y con los poetas de su Entre Ríos natal. Allí donde otros escribían “letras” para canciones, Méndez levantó verdaderos poemas. Sonetos que, al vestirse de música, adquirieron la textura de chamarritas y vidalas, volviendo a probar que la lírica podía bailar con el pueblo sin perder su rigor literario.

Obras como “Canción de Puerto Sánchez”, “Puentecito de la Picada”, “El viejo Aguará” o “Palabras al Principito” son parte del ADN musical de la región. Algunas de ellas traspasaron fronteras y lenguas: Puerto Sánchez fue traducida al inglés, al alemán y al guaraní -entre otros tantos idiomas-, como si el Paraná hubiera extendido sus brazos líquidos hacia otros continentes.

Jorge Méndez, ese cantor de la poesía y el compromiso

Jorge Méndez es y será de los grandes cantautores entrerrianos de la historia de esta provincia. Nacido en Paraná el 10 de Agosto de 1942, su primera inclinación artística fue hacia la poesía y luego siguió con el canto y la guitarra. Todavía no tenía 20 años y ya había escrito esa maravillosa Canción del jornalero, con la que en 1965 deslumbró al país, cuando logró el premio Revelación en el Festival de Cosquín. De allí en más concretó una trayectoria brillante, coherente y siempre comprometida con su pueblo en poesía, canciones y palabras.

Su hijo Ernesto Méndez destacó en el programa Memoria Frágil del sábado 23 de agosto pasado: “Mi viejo es el padre que me tocó en la vida y para mí es el parámetro de la normalidad, digamos. He convivido con él gran parte de mi vida. Y, entonces, la imagen que tengo de él como padre, precisamente, es la de un hombre muy vinculado a la música, a los libros, a la poesía y a la literatura, fundamentalmente. Entonces, todo lo que pudo haber sucedido después con la repercusión pública de sus canciones, de su actividad artística y demás, es como una situación colateral, digamos, ¿no? Pero, en el día a día, yo creo que es una de las herencias que más agradezco. El hecho de poder haber vivenciado -como te decía recién-, esta asiduidad, esta naturalidad… esto de lo cotidiano… el convivir cotidianamente con expresiones del arte, de la música, de la literatura, de la filosofía. Él siempre ha sido un gran lector. En su casa hay una habitación, en mi casa siempre hubo una habitación que se llamó ´La Biblioteca´, que precisamente es una habitación donde había una biblioteca, donde había un escritorio y era lugar de trabajo”.

El apogeo del folklore argentino de los años ´60 lo llevó a entusiasmarse con los ritmos y rasguidos de su país que lo llevarían más tarde a crear canciones de raíz nativa, abandonando los incipientes estudios de guitarra para dedicarse fervorosamente a la composición poética- musical, hasta los días actuales.

Ernesto Méndez también recordó en ese programa de Memoria Frágil: “Yo creo que en casa se vivía con total normalidad. Me está pasando hoy en día también como padre con mis hijos, el hecho de que haya alguien que haga música en la casa, redunda en que los hijos también en algún momento hacen música, digamos. El hacer música en casa siempre fue como una cosa muy natural… muy natural. Y una cosa que también digo muy a menudo, es que somos de una generación donde no había tanto espacio para dispersarse. Entonces, en mi caso personal, el contacto con la música fue natural, como quien salía con los amigos a jugar a la pelota o iban a la escuela; es decir, la vivencia musical se colaba entre los juegos de la infancia con gran naturalidad. Y bueno, eso, claramente, fomentado en un hogar donde se hacía música y donde hay una cosa más importante también: había una concepción de un valor; esta idea que en el arte y en la erudición en general hay un valor. Es decir, yo me crié pensando que los superhéroes no eran ni los deportistas, ni los magnates, ni los personajes de la farándula. ¿no? Eran los intelectuales. A dónde había que apuntar, a quién había que pretender parecerse, quiénes eran los modelos de vida, la gente a emular. ¿Quiénes eran?: los compositores, los poetas, los filósofos”.

Y agregó: “Yo lo vivo con naturalidad y en algún momento también con un poco de sorpresa, porque creo que con muchas de las canciones de él han pasado ese fenómeno que creo que es el mayor reconocimiento que puede tener un autor, que es como decía (Atahualpa) Yupanqui: que la gente se olvide del autor, se recuerde las canciones y se olvide del autor. Y creo que muchas de sus canciones están tan arraigadas en el paisaje y en el inconsciente colectivo, que prácticamente ya se cantan a veces hasta sin pensar en el autor, digamos. Y esos fenómenos, son fenómenos que no se pueden imponer tampoco. Hoy tenemos también, cotidianamente, vemos artistas que surgen de la noche a la mañana y venden millones de discos. Pero, resulta ser que, al año, ya nadie se acuerda de quién son ni cuál fue el tema que ganaron ´X´ premio, ni nada por el estilo, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos un cancionero, y no sólo con mi padre, un cancionero enorme, de músicas que han logrado precisamente esto: de arraigarse en la cultura nacional de una manera en la cual no necesitan… sucede como casi de una manera casi misteriosa. Porque no necesitan ni de los medios de comunicación, ni de grandes aparatos de difusión, sino que están como latentes en el corazón de la gente. Eso es un fenómeno increíble. Y vos viajas por el país y vas a Salta y vas a una peña y dicen: ´Vamos a tocar una canción de Entre Ríos y tocan Puerto Sánchez´. Y vos decís: ¿Cómo es esto acá? ¿Qué pasó?”.

Agrega Ernesto Méndez: “Esas canciones, como ´Puerto Sánchez´, ´Puentecito La Picada´, ´Canción del Jornalero´, son canciones que él compuso incluso antes de que yo naciera, en los primeros años de la década del ‘60. O sea, que son canciones que ya son sexagenarias. Y muchas de ellas -o todas-, no fueron compuestas con un fin profesional, o comercial, de decir, voy a componer una canción para hacer un disco, voy a componer una canción para hacer tal cosa... Componía canciones como una necesidad expresiva. Es decir, por ejemplo, ´Puentecito de La Picada´, fue una canción de amor que mi papá compuso hacia mi mamá, pero sin idea de que eso después se iba a transformar en lo que se transformó. ¿A dónde voy con todo esto? Que en esa época hay una cantidad enorme, enorme de canciones, que también -vuelvo a hablar de estas cuestiones de lo misterioso- uno nunca sabe exactamente cuáles son las que van a lograr anidar, digamos, en el corazón de la gente. Y así como este puñado que te nombré, son como muy importantes en el cancionero regional y nacional, hay algunas otras también que, a mi juicio, merecerían estar en ese lugar y por esos misterios de la vida no han llegado a tener ese espacio. Yo acabo de grabar un disco, precisamente al comienzo de este año, con canciones que compuse con el poeta Juan Manuel Alfaro y que, en el medio de eso, porque pensaba que temáticamente hacía sentido que formara parte de ese material, hay una sola canción que está como por fuera, digamos, de ese lineamiento. Que es precisamente una canción de mi padre que se llama ´Monte y delta´. Y que es una canción que yo creo que es un intento de rescatarla un poco del olvido, porque él la grabó hace muchísimos años. No ha tenido mayor difusión y es una canción de esta misma época, de los primeros años de la década del ’60”.

Para finalizar: “La otra cosa que me parece interesante, hablando de estas cosas, de los aportes y de la experiencia de vida y demás, es que hay como un plus, o un valor agregado, de que en mi casa no sólo es la presencia de él, como te decía, con su audición, con sus libros, con sus músicas, con sus partituras, sino también con sus vínculos. Entonces, mi casa, la casa de mi infancia, es una casa que yo recuerdo, y cuando lo pienso ahora, digo, qué importante, ¿no? Es una casa donde pasaban habitualmente nombres de la música argentina que uno los ve en el bronce de arriba… Qué sé yo… visitantes asiduos como Daniel Toro, César Isella, Zamba Quipildor, y no quiero ser injusto de olvidarme de uno… Bueno, un amigo entrañable y de quedarse largas temporadas en casa: don Víctor Velázquez. Yo tuve el honor de aprender su milonga ´La Primavera´, precisamente, de mano del propio Víctor, que a veces pasaba por Paraná y hacía sus largas temporadas quedándose en mi casa. Así que, ¿a qué viene todo esto? Al privilegio de haber vivido en un ambiente que uno lo percibió siempre de una manera natural, y que, sin embargo, a la vuelta de la vida uno se da cuenta de los grandes privilegios que uno ha tenido”.

Programa de Memoria Frágil del 23 de agosto pasado: “Jorge Méndez, ese cantor de la poesía y el compromiso”