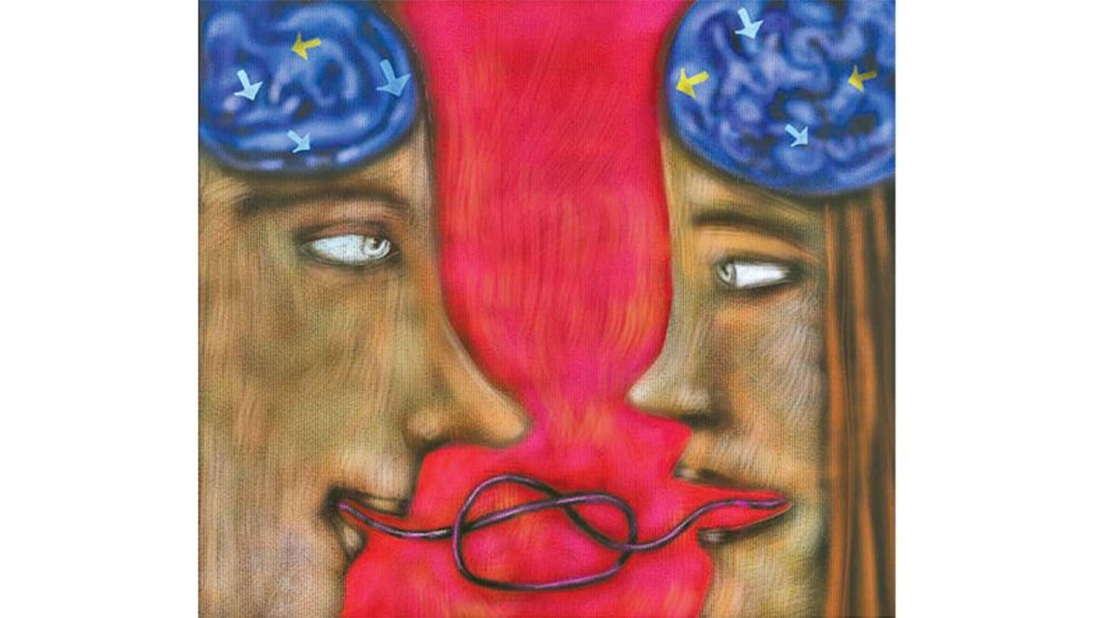

La necesidad del consenso es otorgarle el valor que corresponde a la palabra. Algo que implica, sobre todo, el uso de la valentía cívica de los protagonistas políticos. Ilustración: Marta Toledo.

Martín Balza

El papa Paulo VI aseveró que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz (Encíclica Populorum-1967), y obviamente también incide en las causas del desarrollo de las naciones, que son más políticas que económicas, y podrían conducirnos a un futuro impredecible y riesgoso. ¿Existe algún modo para liberar al hombre de lo expresado?, quizás sí, pero en muchos países, incluido el nuestro, han sido y son marginados como sendero a la convivencia pacífica entre los ciudadanos: la opinión y el diálogo.

La opinión según Platón expresaba algo así como un término medio entre el saber y la ignorancia. De ahí que algunos distinguen entre doxa (que es la opinión) y la episteme (que es la ciencia o estudio). El carácter controvertible conlleva al de deliberación. Cuando se opta por el estudio se llega a un grado de certeza mayor que en la deliberación, pues en esta se adopta una solución con un tanto de temor a las otras soluciones más sólidas que podrían darse. Existe también la opinión pública, que es la tendencia o preferencia real o estimulada de la sociedad o un número relevante de personas que manifiestan creencias, actitudes y valoraciones sobre temas de interés común, y juega un papel crucial en la política y temas de decisión. Sus fuentes son variadísimas y van desde las que tienen una influencia directa en su formación hasta aquellas que indirectamente pueden condicionarla. Entre las principales pueden señalarse los dirigentes y las élites, los escritores, la enseñanza, los grupos religiosos, culturales y artísticos, los partidos políticos y los medios de comunicación social (prensa escrita, radio, televisión, cine, teatro, etc). Todo ello configura el fenómeno de la publicidad y de la propaganda. La primera consiste en que todo aquello que puede tener algún interés para el público llegue a él; la segunda consiste en la persuasión deliberada del público a fin de que adhiera a determinadas ideas, gustos o programas.

La trascendencia de la opinión pública se revela en el hecho de que en la vida social y política no es posible el gobierno sin el apoyo en alguna opinión pública. Ya el escocés|David Hume (1711-1776) advertía que “no hay gobierno que no se funde en el apoyo de algunos más que sus propios gobernantes”. Posteriormente, el alemán Hermann Heller (1891-1933) dijo que “la importancia de la opinión pública para la unidad estatal es tanto mayor cuanto precisa y comprensivamente se haya condensado en juicios políticos firmes y a menudo indiscutibles”. Por otra parte, la opinión pública manifiesta la conducta del pueblo hacia la forma en que se deben encarar los asuntos públicos, que prima en la comunidad y refleja el concepto de bien común. Sobre este concepto, el papa Pío Xll dijo que “allá donde no apareciese ninguna manifestación de la opinión pública habría que verificar su real inexistencia, cualquiera sea la razón que explique su mutismo o ausencia, habría que ver un vicio, una debilidad, una enfermedad de la vida social”.

El diálogo, en griego significa día = a través + logos = palabra. Es un remedio infalible que debe orientarse en lo que es bueno y justo para el hombre. En la concepción del filósofo español Julián Marías (1914-2005), “la primera condición para el diálogo es ponerse de acuerdo acerca de aquello que se hable, que ello sea inteligible, que las partes estén dispuestas a admitir la evidencia, aunque sea descubierta y propuesta por el otro, en el marco de la veracidad y la coherencia. De otro modo, el diálogo se convierte en profanación. Lo que es inaceptable es que una parte sustente sus argumentos en desmedro de la dignidad de la otra, o de la realidad misma”. En el diálogo debemos dejar de lado los insultos, el enfado y los rostros agrios, ceñudos, incapaces de sonreír. También, la vanidad y la soberbia agresivas. Pueden decirse las cosas y argumentar posiciones, de palabra o por escrito, con mucha fuerza, pero con gracia y con respeto. No es necesario estar de acuerdo, se puede discrepar enérgicamente, pero sin romper la concordia, que no es unanimidad, ni siquiera acuerdo, sino que es la firme decisión de convivir juntos.

Hay debates –en distintos círculos–que parecen impulsados y dominados por la obsesión, el odio, el rencor, el despecho y, no pocas veces, por la ignorancia y la irresponsabilidad. En el 2010, el cardenal Jorge Bergoglio escribió que “las barreras que impiden el diálogo son: la desinformación, el chisme, el prejuicio, la difamación y la calumnia” (Sobre el cielo y la tierra, pág. 14). El resultado es conocido, los argumentos justificatorios inconducentes y las consecuencias atroces. El diálogo puede volverse disputa cuando el objetivo es convencer al otro o a la sociedad de nuestra verdad. Pero si nos facilita el consenso, aunque mínimo, contribuirá eficazmente a respetarnos, con la honesta aspiración de contemporizar y no de imponer nuestra hegemonía.

El diálogo no es una droga alienante, tampoco pasividad o evasión. Es manifestar una firme convicción y confianza dinámica para superar las situaciones más difíciles. ¿Es tan difícil alcanzar una empatía emocional, por lo menos, para lograr una coherencia sobre estratégicos objetivos de Estado, entre ellos la Cuestión Malvinas y la Defensa Nacional? En política interna es incomprensible y destructivo buscar el fracaso de un gobierno y no sus aciertos para beneficios del país que, en última instancia, en la alternancia democrática, también puede ser un beneficio para una oposición seria, madura y necesaria.

La fantástica creatividad que han tenido algunas naciones en momentos cruciales de su historia ha sido posible sin duda gracias a esa actitud amplia, abierta, enérgica, generosa y creativa.

(*) Martín Balza es exjefe del Ejército argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y exembajador en Colombia y Costa Rica. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de Perfil.