Juan Manuel Rossi

Por Juan Manuel Rossi (*)

La Tierra es un sistema vivo que se mantiene estable gracias a la regularidad de sus ciclos naturales, los cuales ocurren de manera autónoma, sin intervención humana, como en los casos del ciclo del agua, del carbono o de la biodiversidad. Cada ciclo posee ritmos y umbrales propios, y su alteración compromete el delicado equilibrio que sostiene la vida humana en el planeta. En el caso del cambio climático ese límite ya fue franqueado: las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han excedido el umbral seguro (Rockström, et al., 2009: pp. 8-10).

Más relevante políticamente, en el 2022 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el informe sobre cambio climático más trascendental de la historia. Cerca de 200 especialistas analizaron más de 14.000 estudios científicos y llegaron a una conclusión contundente: las actividades humanas son responsables del aumento de 1,1 °C en la temperatura media global, en comparación con los niveles registrados entre 1850 y 1900, período en el que la Revolución Industrial comenzó a consolidarse como modelo económico y social dominante. Este incremento sostenido de la temperatura ha intensificado la frecuencia, la severidad y la simultaneidad de los eventos climáticos extremos, que a su vez, ya ocurren en lugares nuevos, en momentos inesperados y de manera combinada (IPCC, 2023). La emergencia climática global ya está entre nosotros.

Los efectos de la misma en Entre Ríos ya forman parte de nuestra vida cotidiana: inundaciones históricas arrasan barrios vulnerables en la costa del río Uruguay, sequías prolongadas afectan la producción agropecuaria, incendios de mayores magnitudes golpean el delta del Paraná; mientras que las tormentas torrenciales y olas de calor extremas son cada vez más frecuentes en el centro y sur de la provincia. A mediano y largo plazo, si no se revierte la tendencia actual de calentamiento global, la disminución del caudal medio de los ríos y el aumento en la intensidad de las precipitaciones, con el consiguiente riesgo de erosión hídrica, dejarán de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025: p. 5).

Estos desastres ambientales —que afectan la salud de las personas, la infraestructura y los sistemas productivos— son una consecuencia directa de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales, en el caso de Entre Ríos, provienen principalmente de los siguientes sectores:

1) Agricultura y ganadería (emite el 63% de los GEI totales): incluye emisiones por digestión entérica del ganado, descomposición del estiércol, residuos de cosecha y uso de fertilizantes.

2) Energía (22%): incluye emisiones por quema y fuga de combustibles fósiles.

3) Uso y cambio de uso de la tierra y silvicultura (11%): abarca actividades como la deforestación, el manejo de tierras agropecuarias y la quema de biomasa.

4) Residuos (3%): comprende la disposición final, tratamiento y manejo de residuos sólidos urbanos y aguas residuales (Subsecretaría de Ambiente Argentina, 2024).

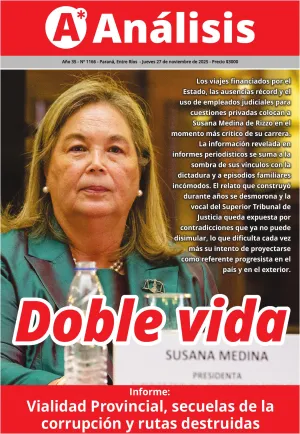

Entonces, en un contexto de emergencia climática global, y con el desafío de dejar atrás la Entre Ríos del siglo XX para construir una provincia del siglo XXI, presentamos un proyecto de ley contra el cambio climático en la Cámara de Diputados. Conscientes de la necesidad de fortalecer la coordinación política entre la Nación y la provincia, en la misma se destaca el plan de respuesta al cambio climático previsto por la ley nacional equivalente sancionada en 2019. A nivel provincial, el plan establece una gran estrategia de mitigación (reducción de emisiones de GEI y fortalecimiento de sumideros) y otra de adaptación, entendida como el ajuste de los sistemas humanos y naturales para moderar daños y aprovechar oportunidades.

Ambas estrategias —mitigación y adaptación— son complementarias y se retroalimentan de diversas maneras. Una de las más importantes es que, cuanto más rápidas y efectivas sean las medidas de mitigación, más tiempo y capacidad tendremos para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Por eso, dado que ya contamos con un inventario de los sectores más contaminantes, el plan debe dar un paso más hacia adelante: identificar a los actores sociales responsables en cada sector. Estos emisores deben ser registrados, monitoreados y sus emisiones publicadas. Si bien todas y todos contribuimos a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo hacemos en escalas muy diferentes. Reconocer esta desigualdad es clave para el socialismo: se trata de un problema político relevante.

La emergencia climática constituye un motivo más que suficiente para acelerar decididamente las acciones de mitigación. Es imprescindible que los gobiernos y los actores sociales emisores acuerden un programa de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que contemple incentivos adecuados y sanciones, como multas o impuestos específicos, en caso de incumplimiento de las metas establecidas. Quienes generan emisiones deben pagar por ellas, ya que causan daños al ambiente. Por el contrario, aquellos que evitan o reducen emisiones de GEI deben recibir beneficios directos, pues evitan daños futuros. Aún más, quienes capturen estos gases merecen incentivos superiores, dado que remedian daños ya existentes.

Por ejemplo, los incentivos pueden constituir una herramienta eficaz para promover una ganadería basada en pastizales naturales, puesto que en Entre Ríos, los eructos vacunos son la principal fuente de gases de efecto invernadero. Los pastizales naturales pueden ser adecuados para una producción vacuna sostenible ambientalmente, si se mantiene dentro de los límites de carga ganadera que aseguren el buen funcionamiento ecológico de los mismos. Aunque los pastizales no absorben metano (CH₄) directamente del aire como lo hacen con el dióxido de carbono (CO₂), sus suelos albergan microorganismos conocidos como metanótrofos, capaces de oxidar el metano y transformarlo en CO₂, un gas con menor impacto climático. No se trata entonces, de abandonar la producción ni el consumo de carne, sino de reconocer y recompensar el compromiso ambiental de productores y técnicos que cumplan con las metas de reducción de GEI definidas en cada establecimiento ganadero.

No obstante, no debe descuidarse la adaptación porque los impactos en curso pueden ser devastadores. Existen incluso soluciones integrales de mitigación y adaptación tales como las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. En Entre Ríos, la degradación y el desmonte del Espinal pueden frenarse con la restauración de los montes nativos. Los árboles juegan un doble rol: capturan y almacenan CO₂ de la atmósfera (mitigación) en tanto que actúan como barreras ante tormentas y regulan el ciclo del agua ayudando a las comunidades a resistir eventos climáticos extremos (adaptación).

Todos nosotros, en nuestra doble condición de productores y consumidores, somos emisores de gases de efecto invernadero (GEI). ¿Y qué mejor herramienta que la educación para formar una ciudadanía sensible y consciente de los daños que ocasionamos? Ya sea en los hogares y lugares de trabajo, contribuimos a las emisiones al consumir gas natural y electricidad proveniente de fuentes fósiles, así como al generar residuos. También lo hacemos cuando utilizamos automóviles o camiones que consumen gasoil o nafta. En las zonas rurales, emitimos GEI al producir carne o leche, al aplicar fertilizantes nitrogenados en los cultivos de granos o al inundar arrozales, donde la descomposición de la materia orgánica libera gases contaminantes. Esta situación se agrava cuando, para producir, destruimos áreas naturales nativas, que dejan de funcionar como sumideros de carbono, perdiéndose así su capacidad de capturar y almacenar estos gases.

Concluyo destacando que la aplicación del principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” es un camino adecuado y justo para reducir los gases de efecto invernadero. Ello se debe a que no todas las personas contaminan en igual medida, y que, paradójicamente, quienes generan mayores daños ambientales suelen beneficiarse más del modelo actual, y que quienes menos contaminan siempre son los más perjudicados por las consecuencias del cambio climático.

Referencias

IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.). https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_Longer…

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2025). Booklet INGEI 2024. Inventario GEI. https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/Booklet_INGEI_2024.pdf

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F. S., III, Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., … Foley, J. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society, 14(2), Article 32.

Subsecretaría de Ambiente Argentina. (2024). Desagregación Provincial de Emisiones GEI. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Monitoreo de Medidas de Mitigación. https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados

(*) diputado provincial PS- Paraná