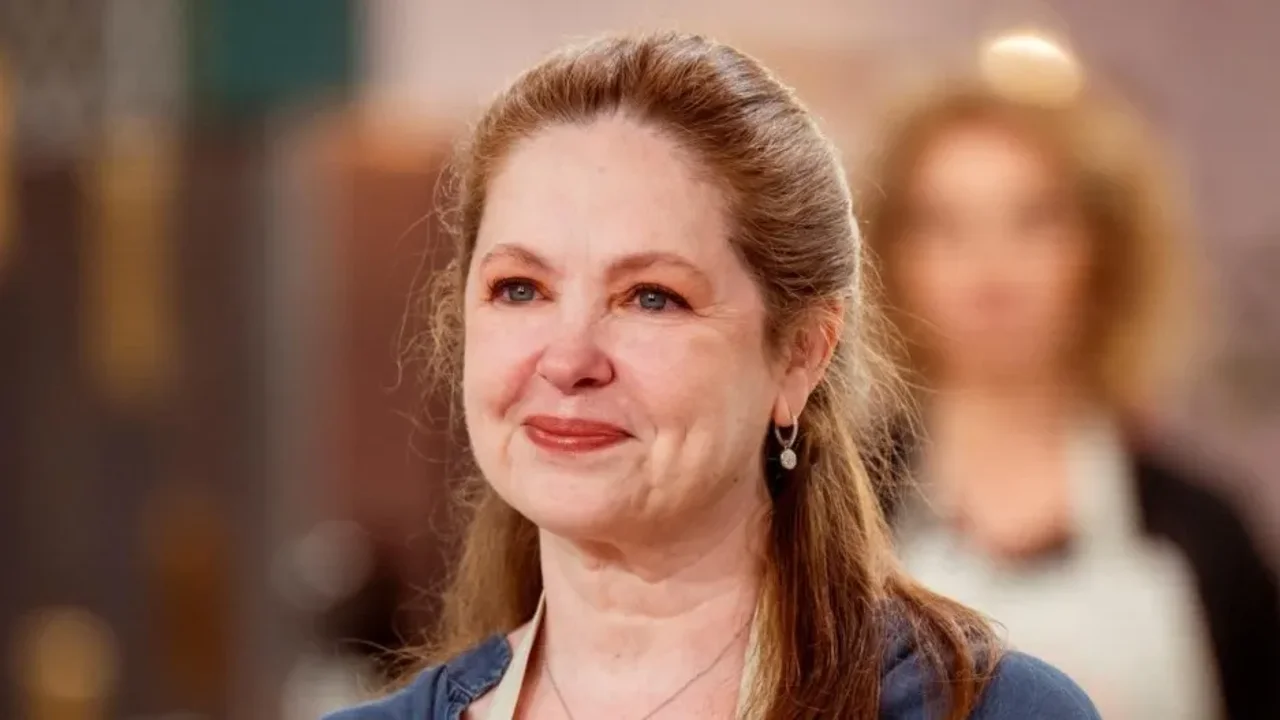

Carlos Álvarez Teijeiro

Caben cada vez menos dudas de que habitamos con entusiasmo indisimulado la época de la adoración tecnológica, y de que no se trata ya del simple uso de herramientas crecientemente sofisticadas, sino de la veneración ciega ante el altar digital que se ha instalado en cada rincón de la existencia humana, ante lo que no cabe sino alertar de que esta tecnolatría contemporánea revela una mutación antropológica profunda, aunque imperceptible: el sujeto se ha convertido en objeto de sus propios dispositivos.

Ya Heidegger advertía sobre el peligro del “Gestell”, ese modo de ser en el que la técnica no se limita a transformar el mundo, sino que condiciona y hasta determina cómo experimentamos la realidad. Hoy, esa advertencia se ha materializado con una virulencia inédita, de manera especialmente simbólica en el smartphone, ícono de la contemporaneidad, ya no un objeto que poseemos, sino más bien que nos posee cuando cada invasiva notificación interrumpe el flujo natural del pensamiento, cuando cada nueva aplicación coloniza un fragmento de nuestra temporalidad más íntima.

Por mucho que nos cueste aceptarlo, y más aún percibirlo -eso es lo terrible y peligroso-, lo cierto es que la sociedad del rendimiento encuentra en la tecnología su dispositivo más refinado de control y que el sujeto del individualismo economicista, creyéndose libre, se somete voluntariamente a una servidumbre digitalizada que trasciende los viejos mecanismos disciplinarios. Ya no necesitamos guardias que nos vigilen: llevamos el panóptico de Bentham en el bolsillo para autoexplotarnos mediante la conectividad perpetua, confundiendo la hiperactividad virtual con la libertad auténtica, la movilidad con ser profundos.

“La tecnolatría es, en el fondo, un proyecto antihumanista que se disfraza de humanismo pues promete liberarnos de las limitaciones humanas, pero nos despoja de aquello que nos constituye como tales”.

Bauman intuía esta deriva cuando hablaba de la modernidad líquida, pero lo que hoy experimentamos va más allá de esa constatación: es la evaporación completa de toda solidez existencial. Las relaciones humanas se digitalizan, el amor se algoritmiza, la amistad se cuantifica en “likes” y el enjambre digital, tan sagazmente diagnosticado por Byung-Chul Han, disuelve los vínculos intersubjetivos, reemplazándolos por conexiones efímeras y superficiales que nutren la ilusión de comunidad mientras profundizan el aislamiento más triste y radical.

La tecnolatría opera mediante la promesa perpetua de optimización, por lo que también el cuerpo se ha vuelto obsoleto en esta nueva religión mundana en tanto que la carne es lenta, imperfecta, mortal y la información es rápida, precisa, eterna. De este modo, el sujeto tecnológico aspira a trascender su condición humana mediante la fusión con la máquina tratando de ocultar que, en realidad, esta trascendencia es regresiva pues nos devuelve a un estado previo a la humanización, donde la reflexión queda cancelada por la reacción automática, como si fuesen lo mismo, o rapidez sinónimo de profundidad.

La tecnolatría es, en el fondo, un proyecto antihumanista que se disfraza de humanismo pues promete liberarnos de las limitaciones humanas, pero nos despoja de aquello que nos constituye como tales. Sin embargo, la resistencia a esta colonización total no pasa por el rechazo nostálgico de la técnica, sino por la recuperación de una relación consciente y selectiva con ella. Necesitamos espacios de silencio digital, momentos de desconexión voluntaria que nos permitan reconectar con la temporalidad lenta del encuentro con los demás, del pensamiento y la contemplación. Solo así podremos escapar de un altar tecnológico que promete y seduce precisamente con todo lo que no puede conceder para recuperar nuestra común y fecunda humanidad.

(*) Carlos Álvarez Teijeiro es profesor de Ética de la Comunicación de la Escuela de Posgrados, Universidad Austral. Esta columna de Opinión se publicó originalmente en el diario Clarín.