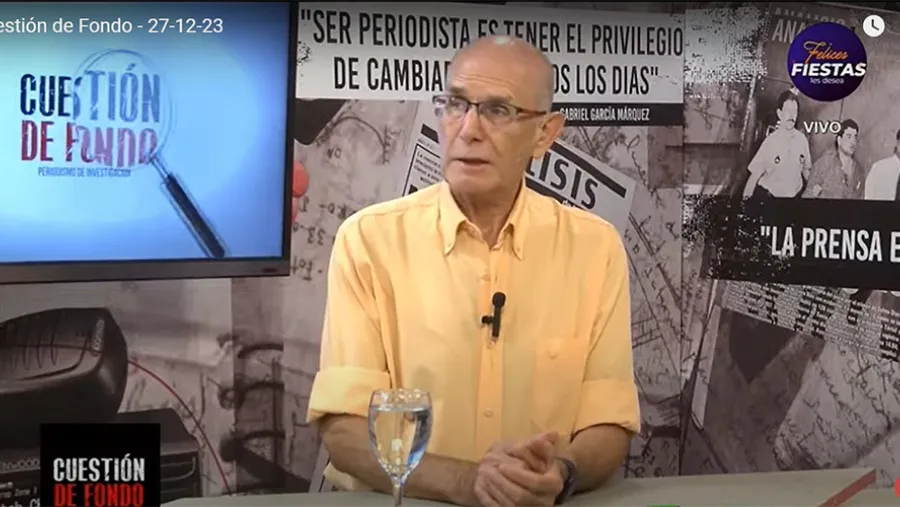

Diego Peretti.

El multifacético intérprete debuta como director de cine con una historia sobre la conciencia de un hombre ante la muerte. Al mismo tiempo, brilla en el teatro con El jefe del jefe, una comedia que aborda la fragilidad de los vínculos y el arte de sostener el humor en la vida diaria. Entre rodajes y ensayos, en este encuentro con EPU reflexiona sobre un presente intenso y lleno de desafíos creativos: “Aunque el momento cultural sea caótico, la Argentina siempre empuja”.

Tras el éxito teatral de El jefe del jefe, donde comparte escenario con su excompañero de Los Simuladores, Federico D’Elía, Diego Peretti cumple dos sueños: dirigir su primera película, La muerte de un comediante, junto a Javier Beltramino, y presentarse por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde también se proyectará Risas, filme que coprotagoniza con Cazzu y Joaquín Furriel. Sobre el cine, sus pasiones, el teatro y la actualidad cultural, el actor dialogó con El Planeta Urbano.

–Tenías muchas ganas de mostrar "La muerte de un comediante", una película con un sistema de producción inusual: casi once mil socios productores que participan de las decisiones. ¿Cómo fue sumarte a una propuesta así?

–Es una forma distinta de gestionar contenidos audiovisuales. En este caso, Orsai, la productora, compartía todo el proceso con los socios: preproducción, casting, lecturas de guion... Gabriel Grosvald hacía videos para mostrar el detrás de escena, y la gente seguía el avance con entusiasmo. No era tanto que quisieran decidir, sino participar. En las lecturas de guion se conectaban entre 250 y 400 personas; hacían preguntas muy atinadas, y eso generaba una suerte de reality del proceso cinematográfico. Ellos veían el reality, nosotros lo vivíamos. Fue una experiencia fluida, con los problemas normales de cualquier rodaje. El guion ya estaba cerrado, el dinero recaudado y administrado por Orsai, todo ordenado desde el inicio.

–No como en otras películas, donde se ajusta el guion según el presupuesto.

–Exacto. Acá el presupuesto estaba definido desde el principio, y eso fue positivo. En mi caso, que era ópera prima como director, guionista y actor, fue trabajoso pero muy gratificante. No había una multinacional detrás: la gente puso la plata. Eso me dio una gran responsabilidad. Quise ejercerla con alegría y energía, consciente de los 30 años que llevo haciendo cine.

–¿En algún momento dudaste?

–No. Fue paso a paso. Si hoy no te paralizás y mañana tampoco, llegás. No lo sufrí, lo exprimí. No sé si volvería a dirigir, pero esta historia surgió de mi cabeza, de mi poética. Y la posibilidad que me dio Orsai fue única: dirigir sin censura, con absoluta libertad. Hubo problemas, como en toda producción, pero logramos hacer la película que queríamos, en tiempo y forma. Eso también es una satisfacción enorme.

–La película tiene una factura increíble. Uno se cree todo lo que ve.

–Trabajamos cuatro semanas acá y luego en Bruselas. Allá sabíamos que llovía casi siempre, así que en Buenos Aires mojábamos los trajes para dar continuidad. El equipo creativo con Javier fue impecable. Tuvimos un asistente de dirección multilingüe para coordinar con la producción belga, hicimos castings allá, gestionamos permisos, filmamos incluso en un tranvía. Fue intenso: terminé con culebrilla por el estrés, pero valió la pena.

–Y aun así, no se detenían.

–No. Si lo que hacés no es de vida o muerte, esa concentración total te da felicidad. En Bruselas hacía cuatro grados y ni lo sentía. Como director, estás completamente abierto: todo pasa por vos. A las cuatro y media de la mañana ya tenía un handy con problemas para resolver. Esa apertura, esa concentración creativa, fue maravillosa.

–En la película aparece Bombín, y este año volvió "El Eternauta". ¿Sentís que estamos recuperando a los héroes de la infancia?

–Mis primeros héroes fueron deportistas, pero a los 11 o 12 años pasaron a ser actores. En casa se veía mucho cine europeo y hollywoodense. A fines de los 60 y en los 70 llegó ese cine más realista, social, con actores que buscaban el fondo psicológico del personaje. Los hijos de Brando, digamos. Ahí estaban mis héroes: Leonardo Favio, Luppi, Alcón, los de La Patagonia rebelde, los yanquis, como De Niro y Brando. Yo los miraba embelesado, sin imaginar que podría ser actor. No me atraían Superman o Batman; mis héroes estaban en el cine argentino.

–¿Y cuándo te tocó trabajar con algunos de ellos?

–Fue increíble. Con Luppi trabajé en En terapia; con Alcón, en Muerte de un viajante. Me falta Miguel Ángel Solá. Con Norma Aleandro, Soledad Silveyra, Inés Estévez, Soledad Villamil… muchos. No me ponía nervioso, me parecía curioso: como un futbolista que un día está jugando con Messi. En el oficio somos pares. Alcón era de una potencia escénica enorme, pero te devolvía todo; se emocionaba igual que vos. Con Luppi tuve dos capítulos en En terapia donde éramos solo él y yo: inolvidable. También admiré a Mercedes Morán, María Onetto… grandes actores con los que aprendí mucho.

–¿Te pasó alguna vez lo que le ocurre a Juan, el personaje de la película, de querer dejar todo e irte?

–Tal vez. En La muerte de un comediante quise mostrar algo molecular: ese salto de órbita cuando sabés que vas a morir. La muerte está siempre presente, más en mi caso, que vengo de una familia donde mi padre tenía problemas cardíacos. Es una energía poderosa. En vez de un hombre que se resigna, este personaje entra en shock y busca reencontrarse con su héroe infantil, el que lo inspiró a ser actor. Es su refugio. Como Forrest Gump cuando se tira al agua al ver al capitán. La película es casi un flashback: los últimos minutos de su vida recordados como impactos sensoriales. Y me encantó la idea de que fuera a buscar “la Biblia de su Jesús”, el libro en el que se basó Bombín.

–Y ese es el motor de todo.

–Exacto. Es como si yo quisiera leer un manuscrito perdido de John Lennon. Además, Bruselas, como centro diplomático de Occidente, aportaba el trasfondo político. Todo eso funcionaba como un macguffin, un pretexto narrativo que impulsa la historia.

–Por primera vez vas a estar en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

–Sí, en la Competencia Argentina. Es un festival que abraza el cine nacional. Íbamos a participar en el Bafici, y Javier Porta Fouz nos dio una devolución hermosa, pero luego decidimos probar en otros festivales. Le debemos a él esa primera mirada, ese abrazo. Ahora en Mar del Plata espero que la película no pase indiferente, que conmueva. También se proyectará Risas, la que filmé con Juan Cabral, Cazzu y Furriel, en Ushuaia.

–Y sigue el cine…

–Sí, filmé Lo dejamos acá, dirigida por Hernán Goldfrid, con Ricardo Darín, que se estrenará el año que viene. Y a fin de año empiezo otra película con Goldfrid y Furriel, un thriller psicológico escrito por Patricio Vega.

–En verano vuelven con "El jefe del jefe" al Paseo La Plaza.

–Sí, volvemos el 25 de enero. La obra, escrita por Lars Von Trier, dirigida por Javier Daulte y producida por Pablo Kompel y Adrián Suar, está yendo de maravilla. Terminamos en noviembre y retomamos en verano.

–Mucho trabajo.

–Sí, y todo me representa. Aunque el momento cultural sea caótico, la Argentina siempre empuja. Hay obstáculos, pero el seguir nunca se pone en duda. La calle Corrientes lo demuestra: la gente invierte su ahorro para ver teatro. El cine, en cambio, está un poco de capa caída. Faltan políticas sostenidas. La industria cinematográfica, como la industria nacional, no logra una matriz sólida, y eso es una macana. No creo llegar a ver una Argentina con instituciones estables. La democracia existe, pero lo que se nutre de ella sigue siendo frágil, muy dependiente de los vaivenes ideológicos.

–Muy pendular.

–Exacto. No entiendo cómo no nos cansamos. Parece una pelea eterna entre hermanos. No podemos basar una estrategia política en la desaparición del otro: vivimos en el mismo país. Todo se vuelve discurso para afuera y negocio para adentro. Necesitamos más patriotas, más gente que use la política para mejorar la vida de los ciudadanos. Yo terminé desilusionado: no les creo. La Argentina a veces parece una trampa, como decía Luppi en Martín (Hache). Pero cuando uno se aleja y vuelve, se da cuenta de que este país es extraordinario. Lo amo profundamente. No me iría nunca.

Fuente: Página 12, Rolando Gallego.