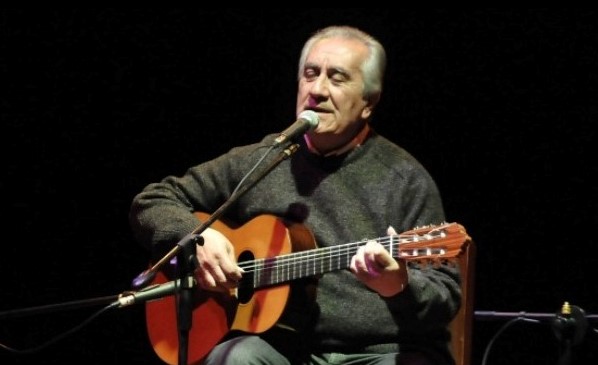

Carlos Del Frade

La destrucción sistemática de la memoria es indispensable para construir una sociedad individualista e indiferente a la suerte colectiva. Los rencores particulares se elevan por sobre la racionalidad y la democracia pierde terreno contra la violencia verbal desbocada. En la Argentina que se desvanece, consecuencia de saqueos materiales, espirituales e intelectuales, pensar en la declaración de la independencia en Tucumán parece un acto cargado de estupidez. Sin embargo hay una tozuda necesidad de recuperar la epopeya de la independencia especialmente en tiempos feroces, como alguna vez lo recomendara la lúcida Silvia Bleichmar.

El 9 de julio de 1816 la declaración de la independencia fue corta, amarreta aunque contenía elementos cuya sonoridad llega hasta el presente.

“Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, baxo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración”, decía aquella declaración del 9 de julio.

Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso.

Solamente se declaraba la independencia de Fernando Séptimo, sus sucesores y metrópolis y nada más.

Diez días después, en la sesión del 19 de julio uno de los diputados por Buenos Aires, Pedro Medrano, previniendo la reacción furibunda de San Martín que estaba al tanto de las gestiones secretas, en las que estaban involucrados algunos congresales y el propio Director Supremo, encaminadas a entregar estas provincias, independientes de España, al dominio de Portugal o Inglaterra, señaló que “antes de pasar al ejército el acta de independencia y la fórmula del juramento, se agregase, después de ‘sus sucesores y metrópoli’; la frase: ‘de toda dominación extranjera’, para sofocar el rumor de que existía la idea de entregar el país a los portugueses”.

Poca memoria queda de aquellos congresales del 19 de julio de 1816 que declararon una nación libre e independiente de toda dominación extranjera, que se consideraban parte de las Provincias Unidas en Sudamérica y que necesitaban recuperar los derechos de los que fueron despojados.

Lo cierto es que después de la batalla de Cepeda, del primero de febrero de 1820, los congresales fueron encarcelados durante tres meses.

Es difícil encontrar vestigios de esos días.

No parece haber registro de las vivencias de aquellos diputados.

Los decidores de la emancipación permanecieron presos y muchos de ellos acabarían asesinados como Narciso Laprida, el presidente de aquellas asambleas.

Hay una señal profunda en esa decisión, en aquellos barrotes que separaron a los hacedores de la declaración de la Independencia de los que intentaban continuar con la historia de un país que todavía ni siquiera se había terminado de nombrar a sí mismo.

De aquellos 29 congresales que declararon la independencia, dieciocho sufrieron exilios, torturas, expulsiones, censuras y arrestos varios. Solamente once pudieron seguir con una vida más o menos normal. Tres de ellos fueron asesinados, Laprida (22 de septiembre de 1829), José Severo Malabia y Juan Agustín Maza y Díaz Gallo fue torturado con saña y alevosía. Uriarte, sacerdote, fue uno de los que sufrieron cárcel y estuvo arrestado varias veces, promovió el reparto de tierras.

Hoy, 209 años después, aquella corrección del 19 de julio de 1816 se vuelve imprescindible para estos días antes que la Argentina termine por desvanecerse.