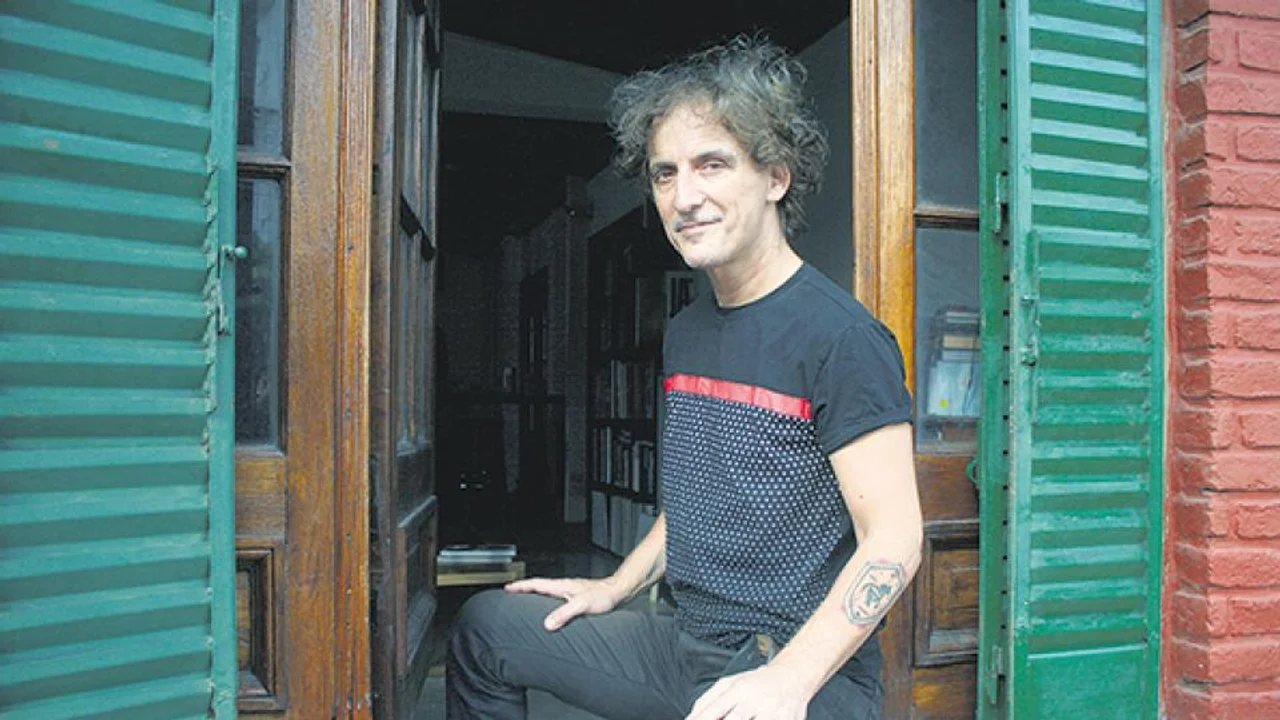

Daniel Tirso Fiorotto

Y ojevy ñande ysyry porá: el agua vuelve a nuestro hermoso arroyo. Acudimos a estas voces ancestrales para entrar de lleno a las honduras. Ante la amenaza de hecatombe, la serenidad de lo permanente. Y es la misma lengua que dice ñanderekó porá, nuestro vivir bien, bellamente, en armonía con los demás seres.

Las expresiones del guaraní se conjugan con la voz charrúa onkaiujmar, madre tierra, que la vecina Cristina D‘Ángelo de San Benito pronunció con delicadeza y veneración en la Asamblea constitutiva del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, en el complejo cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

Ahí no se habló de números, medidas, culpables: ahí se invocó a la Pachamama.

Y no era para menos, si nos convocó una cuenca ancestral y confederal, con historias milenarias convertidas en símbolos y por eso por encima de todos, como una bandera. “Artigas vuelve”, reza un monolito junto al arroyo Espinillo. “Y ojevy: el agua vuelve”, pensamos hoy, en la misma línea.

La cuenca de Las Tunas sufre una intersección de opresiones, como se dice de los esclavizados. Si Las Tunas fuera una persona sería: desocupada, afro indígena, violada, indocumentada, burlada. No se trata de un atropello sino de muchos y en sinergia, potenciados.

Sanar el arroyo equivale a sanar nuestro sistema circulatorio. Ni más ni menos. De ahí que celebremos decir “cuenca”, si este sentido no se frena en las fronteras, en los compartimentos estancos que tanto daño nos provocan. “Somos arroyo” fue el lema de los primeros encuentros para pedir el Comité de Cuenca y no es sólo un eslogan: somos arroyo, de verdad; al mirar el arroyo nos vemos nosotros. Y la imagen resulta alarmante pero, ¿nos quedaremos a llorar la pesadumbre?

El Gran Paraná ha resuelto, por fin, encarar con mirada integral sus deudas ecológicas que son largas y complicadas. La visión de “una sola salud” (One health), en la que hacen hincapié el científico Rafael Lajmanovich (elegido para la conducción del nuevo Comité de Cuenca) y su equipo de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral, será sin dudas la base del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, reclamado durante años y conseguido esta semana por las asambleas vecinales y ecologistas que lo pusieron a andar en conjunto con representantes de distintos organismos de los gobiernos de la provincia y los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito, quienes expresaron su compromiso con la causa. Gente de distintas historias, distintos partidos, distintas vertientes, reunidas por la cuenca. Se dirá que nos une el espanto, y algo de eso hay; pero podríamos mirarlo de otra forma: espantados por lo que hemos hecho con el arroyo (con nosotros mismos, nuestros hijos), nos reunimos a pedir perdón, y en eso recuperamos la unidad en la biodiversidad, que se nos había escapado en el barullo. ¿Será una mera declamación?

Venerar la palabra

En verdad, la cuenca podrá sanarse si antes sanamos la palabra, si la palabra recupera su valor; y en eso estamos. De ahí que una asamblea en rueda de mate cobre otra dimensión, porque una rueda de mate, según la tradición, venera la palabra. Ahí no se habla por hablar.

“Una sola salud” equivale a enfocar la salud humana, animal, vegetal, dentro del ecosistema, sin descuidar el conjunto. La salud de la trama. Nadie goza de salud si vive al lado de un arroyo con sus barros podridos, o si continúa indefinido el destino de los residuos líquidos o sólidos de su barrio, de su casa. Y la salud no es enemiga del trabajo, todo lo contrario. El desafío está en procurarnos la armonía.

La Asamblea realizada en el Juan L. Ortiz tuvo momentos tensos, cuando la vecindad sin pelos en la lengua insistió en las fuentes diversas de contaminación; y momentos de honda reflexión, como la insistencia de una vecina en incorporar ciertas voces ancestrales al Acta. Habíamos dicho allí “aruskipasipxañanakasakipunirakispawa”, que equivale a venerar el diálogo, a saber escuchar, y en verdad que se dificultaba un poquito trasladarla al papel sin demorarnos un rato, entonces lo resumimos en la voluntad de los asambleístas de fogonear el consenso, el escucharnos mutuamente; en la complementación, en la relación comunitaria.

No esquivarle

Las personas que participamos en la Asamblea coincidimos en nuestra conciencia de que hay mucho por meditar, estudiar, hacer. Y la visión de “una sola salud”, la verdad, ayuda. ¿Cómo está la salud de las familias de los jóvenes buscadores de lombrices en un arroyo ultra tóxico, plagado de bacterias y en un cóctel de sustancias contaminantes?

Los vecinos del Gran Paraná no seleccionamos todavía los residuos sólidos en origen, ni tenemos resuelto el destino final. Mandamos los fluidos cloacales crudos a los arroyos y al río, por ahora. A la industria, el feedlot, la avicultura, la agricultura, les falta poner cuidado en los líquidos que llegan al arroyo; como falta mejorar los protocolos para actuar en casos de accidentes que pongan en riesgo la biodiversidad. El pelo de agua de los arroyitos desaparece aquí, en algunos tramos, bajo un mar de plásticos que, si no es extraído a tiempo, alcanzará el Paraná, qué vergüenza. Y en otros tramos el agua pierde su transparencia coloreada de rojo, de turquesa, de blanco, de negro…

¿Está todo perdido? De ninguna manera. Las costas de Las Tunas nos regalan también el rojo en el fueguero y el churrinche y en los ojos endiablados del chororó; el negro en el morajú, el blanco en la monjita, el turquesa en el celestino. Hay todo un ecosistema esperándonos. Las aves, y el paisaje mismo, nos llevan a muchos a trabajar en conjunto, sin intereses personales o sectoriales.

Hay que decirlo, para aventar confusiones: los funcionarios públicos y demás trabajadores provinciales y municipales abocados al Comité de Cuenca ven recargadas sus agendas por la exigencia adicional de la participación comunitaria; y aquellos que expresan a organizaciones no gubernamentales, asambleas vecinales y ecologistas (Lajmanovich y quien esto escribe) se desempeñan ad honorem y conservan su independencia. Condición fundamental para que la organización mixta funcione y evite los vicios de la burocracia y la verticalidad. La satisfacción de todos, sin excepción, está pues en colaborar con una inusual experiencia comunitaria y multisectorial. Cuando el mundo no deja de sorprender con las masacres en las guerras y la destrucción de la biodiversidad; y la Argentina con las reiteradas crisis, la dependencia por el endeudamiento público, la fragmentación permanente, o con el uso de las palabras como puñales entre los poderosos, aquí nos juntamos en cambio para bajar el tonito, para aceptar responsabilidades, para conversar y buscarle la vuelta. He aquí un logro de muchos, una intersección, y es difícil esquivarle cuando tantas veces hemos reclamado estos espacios. ¿Hay disposición, entre investigadores y asambleístas, a poner las patas en el barro? Claro que sí, y la Asamblea dio prueba, asumiendo este desafío eco comunitario de poner las patas en el barro por los arroyos que alguna vez le quitaron el sueño y la biblioteca al cooperativista Pedro Aguer.

La soñada

Ya no está físicamente con nosotros Mario Alarcón Muñiz, de convicciones ecologistas, que iniciaba su programa La Calandria con este clásico saludo: ñande gente porá. De ahí nuestro “ñande ysyry porá”, nuestro hermoso arroyo. Tampoco están Julio Majul, Alberto Dorati, Gustavo Lambruschini. Pero hay decenas de testigos de las ruedas de mate que realizábamos con todos ellos en La Soñada, la casa del cooperativista Pedro Aguer junto al arroyo Las Tunas, donde alguna vez desplegó su tambo de cabritas, y donde experimentó el tremendo resultado de nuestro sistema: la destrucción.

Allí leíamos el capítulo de un libro decolonial, histórico, ecológico, escuchábamos un par de temas musicales, quizá Atahualpa Yupanqui, quizá Miguel Martínez, Mercedes Sosa, Violeta Parra; y conversábamos a la vez que estudiábamos saberes ancestrales, experiencias cooperativas, luchas del pago. Se alternaban escritores, artistas, ecologistas, historiadores, periodistas, militantes sociales, economistas, estudiantes, docentes, nunca más de una docena.

Allí el encuentro, en el punto del mayor desencuentro de la historia regional, donde la gran promesa de “soberanía particular de los pueblos en confederación” se había hecho añicos en el choque de las tropas de José Artigas y Francisco Ramírez con epicentro en Las Tunas (1820).

Mauricio Castaldo propuso alguna vez que colocáramos un gran pasacalle que rezara “Las Tunas, nunca más”. Y lo pintamos, pero por cuestiones que ni me acuerdo no fue plantado. Sí atamos en postes del arroyo Espinillo, y varias años consecutivos, unos carteles con la inscripción “Federales, no siervos”; lema que surgió ahí, en La Soñada, inocente se diría; pero una vez el pasacalle fue quemado, otra vez fue arrancado a la noche…

Algunos metros aguas arriba de La Soñada, en un pequeño afluente de Las Tunas llamado Saucesito, que cruza cerca de la Base Aérea, apareció en 1818 el genio guerrero de Francisco Ramírez en la escena mundial. Por tercera vez, el colonialismo porteño mandaba una expedición para destruir la revolución independentista y confederal, en este caso al mando de Marcos Balcarce, y los entrerrianos de Ramírez, unidos con los uruguayos de Gorgonio Aguiar, lograron una victoria resuelta. Allí Ramírez fue herido de un balazo en un muslo. (Las invasiones anteriores fueron la de Holmberg vencido en el Espinillo, y la de Montes de Oca vencido en el Cevallos).

Hay un poema atribuido a Joaquín Lenzina (el Negro Ansina), musicalizado por la agrupación uruguaya Los Carreteros, titulado “Al triunfo federal del Saucesito”, con referencias a aquella batalla. “Los libres de corazón no tienen precio, su lema es la razón que ofende al necio”, comienza la guaraña. Si, ese Saucesito es el que nos convoca hoy en la cuenca de Las Tunas. El año pasado nos dijo adiós Raúl Bienvenido Pedrón, que había estudiado como pocos las hazañas de Ramírez y había marcado con un cartel, junto a otros vecinos, el punto de la batalla de aguante federal, frente a los cementerios de San Benito, a la vera de la ruta 12.

La cuenca de Las Tunas reúne, entonces, la resistencia prometedora del Saucesito y la pelea estéril de Las Tunas, y aporta a la cuenca mayor del arroyo Las Conchas. Allí da el arroyo Espinillo, que supo de la primera gran embestida colonial contra el artiguismo en 1814.

En el arroyo Las Conchas, donde se ha formado una Red de ecologistas para preservar la salud de la cuenca, se encuentra uno de los centros de origen de la ciudad de Paraná. Al observar las distintas procedencias de ciertas cerámicas recolectadas en el Parque San Martín, junto a Las Conchas, los antropólogos Carlos Natalio Ceruti y Alejandro Richard las ubicaron entre los años 1600/1620. Y concluyeron que, dada la ausencia de algunos documentos sobre los hallazgos de esos cacharros, y por ende de precisiones, no podían despejar las dudas sobre el origen. Una opción: que el Parque fuera un sitio multicomponente, con ocupaciones pre y posthispánicas. En tal caso -añadieron-, los materiales Goya-Malabrigo (alfareros orilleros) podrían corresponder a un asentamiento previo, asociados secundariamente a cerámica guaraní, hispano indígena y europea. Otra opción: que el sitio tuviera ocupantes de origen mixto, guaraní y chaná-timbú (y quizás algún criollo), relacionados todos con Santa Fe La Vieja.

Obsérvese que estamos hablando de una antigüedad de 400 años, en las nacientes de la ciudad de Paraná.

A dos bandas

Científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet han demostrado en este año 2025 que aguas arriba de la toma de agua de la capital entrerriana y de sus balnearios desagua el arroyo Las Conchas arrastrando un récord de herbicidas; y allí cerca de esa desembocadura en el Paraná se le añade Las Tunas con un cóctel de fluidos cloacales, industriales, agrarios, ganaderos y domiciliarios.

Como integrante de un equipo de investigadores de primera línea, el científico Rafael Lajmanovich asegura que la contaminación de los arroyos entrerrianos, con sus características propias, es un espejo de la contaminación de los arroyos santafesinos. Es decir: estamos agrediendo a dos bandas al río Paraná.

Una docena de partidos políticos participan de los gobiernos actuales y recientes de Santa Fe y Entre Ríos, y de las ciudades costeras de los arroyos y del propio Paraná, y otra docena de entidades intermedias colaboran con el sistema que muestra estos resultados: la contaminación múltiple, con niveles tóxicos extremos en algunos casos, como ocurre en el arroyo Las Tunas.

Del lado oriental, las ciudades entrerrianas no han resuelto el destino de los residuos sólidos ni líquidos.

Me despertó el olor

En La Soñada vivía Pedro Aguer. Su casita lucía un piso de baldosas rojas que era la envidia de los parroquianos, hasta hace un lustro. En más de una de rueda de mate Pedro contó que lo había despertado a las tres de la mañana, o a las cuatro, el olor nauseabundo del arroyo Las Tunas. Tufos sin duda industriales.

La Soñada le quitaba el sueño a nuestro amigo. Entonces salían anécdotas de otros tiempos en que la gurisada mojarreaba en el arroyo y se divertía en sus arenales, y de experiencias comunitarias sin par entre la paisanada, narradas en la obra El poder de la solidaridad, de Aguer. Es decir: la destrucción no lleva doscientos años, no cumple un siglo: ha ocurrido en pocas décadas.

Una mañana supimos que Pedro había madrugado con el agua a la rodilla. Él piensa que la basura hacía de tapón, y que los puentes de la calle Convención Constituyente y de las vías del ferrocarril son insuficientes. Lo mismo sostiene el constructor Carlos Alberto Godoy, que ha visitado la zona: convendría abrir otros aliviadores.

El caso es que esa inundación provocada por la falta de previsión del estado se llevó la biblioteca casi completa de Pedro Aguer, entre otros bienes muy preciados, incluida una réplica de la histórica Bandera que hizo flamear la Unión Obrera Departamental de Gualeguaychú un aciago 1ro de mayo de 1921. Era un regalo de Ateo Jordán al centro de estudios Junta Abya yala por los Pueblos Libres… Ni hablar de las pérdidas materiales que sufrió La Soñada, hoy convertida en una tapera.

Conocemos pues de primera mano las numerosas vicisitudes y los sueños de la vecindad, y el deterioro creciente de la biodiversidad en el Gran Paraná. Nuestros queridos arroyitos oprimidos ocultan nuestras vergüenzas y provocan nuestras fibras comunitarias. Lindo desafío.

(*) Nota original publicada en diario Uno Entre Ríos.